Raumzeiten der Stadtplanung – Legitimationsprobleme und ein Lösungsvorschlag aus sozialräumlicher Perspektive

Jochen Kibel

Wie Raum und Zeit im Kontext der Stadtplanung konzeptualisiert werden, hat weitreichende aber höchst unterschiedliche Konsequenzen für die Lebenswelten der ‚verplanten‘ Subjekte. Um die Potenziale und Beschränkungen verschiedener Planungen zu ermitteln, werden im Folgenden unterschiedliche Idealtypen der Stadtplanung aus Perspektive sozialer Raumzeit entwickelt. Damit stellt sich die Frage, ob Raumbegriffe im Weltbild eines unterworfenen Raumes weiterhin hilfreiche – und sogar notwendige – Planungsinstrumente darstellen und ob nicht auch ein relationales Raumverständnis an legitimatorische Grenzen stößt. Da die vorgeschlagenen raumzeitlichen Idealtypen lediglich in gesellschaftlichen Teilbereichen legitimierend wirken, bleiben Legitimationsprobleme systematisch erhalten, solange nicht verschiedene Planungsverständnisse integriert werden. Ziel des Beitrags ist deshalb die Unterstützung einer raumtheoretisch reflektierten Stadtplanung, die sich selbst klarer darüber verständigt, welche sozialräumlichen Bedingungen sie wissen kann und welche sie erfragen muss.

1. Einleitung

Mit seiner Kritik an der territorialen Definition von Sozialräumen konnte Christian Reutlinger überzeugend darlegen, dass die implizite „Raumlogik des stadtsoziologischen Diskurses“ meist einer verdinglichten Vorstellung von Räumen folgt (Reutlinger 2009a: 3). Diese wird zum Problem, da subjektiv relevante Raumdeutungen damit konzeptionell ‚unsichtbar‘ gemacht würden (ebd.). Explizit setzt diese Kritik an dem räumlichen Zuschnitt von Stadtentwicklungskonzepten und der territorialen Definition von Quartieren an. „Um nicht die Menschen im Sozialraum ‚einzuschließen‘“ gelte es, den „‚Sozialraum‘ von den Konstitutionsleistungen“ der Subjekte zu erschließen (Reutlinger 2009a: 12). Ein dezidiert „sozialräumlicher Blick“ zeichnet sich also dadurch aus, „Sozialräume auch als subjektive Aneignungs- und Bildungsräume“ zu verstehen, die durch „qualitative Sozialraum- Lebensweltanalysen“ gewonnen werden müssen (Deinet 2011: 6). Dies gelingt etwa durch „mitagierende Sozialarbeit“ (Reutlinger 2009b: 28), durch die die alltagsräumlichen Konstitutionen der Beforschten rekonstruiert werden können. Die Kritik an der territorialen Verdinglichung des Sozialen in der Stadtplanung ist somit ein Plädoyer für die empirische Bestimmung möglicher Sozialräume (im Plural). Indem man den räumlichen Relationen folgt, die durch die Subjekte selbst relevant gemachten werden, können deren Sozialräume rekonstruktiv durch die Forschenden erschlossen werden. Zugespitzt formuliert geht es darum, Menschen nicht als Objekte im Raum zu platzieren, sondern diese als Subjekte des Raumes (besser: als Subjekte ihrer Räume) zu verstehen.

In diesem Artikel möchte ich argumentieren, dass das, was Reutlinger „die Raumlogik des stadtsoziologischen Diskurses“ nennt (2009a: 3), hinsichtlich der jeweils verwendeten Raumbegriffe weiter aufgeschlüsselt werden kann. Wie Reutlinger selbst formuliert, reicht es für ein umfassenderes Raumverständnis nicht aus, sich mit dem Hinweis auf die Relationalität sozialer Räume (Löw 2001) zu begnügen (Reutlinger 2009b: 17). Wichtiger ist, nach den Konstitutionsweisen von Sozialräumen zu fragen, da gerade die verschiedenen Arten, wie Raum in der Stadtplanung konzeptualisiert wird, weitreichende aber höchst unterschiedliche Konsequenzen für die Lebenswelten von Subjekten haben.

Während in utopischen Stadtentwürfen der Anspruch artikuliert wird, das Soziale räumlich planen zu können, gehen neuere Ansätze inkrementeller Stadtplanung nur noch von einer ‚bedingten Planbarkeit‘ (Krämer et al. 2016) des Sozialen aus. Die Krise der Planung (oder des überhaupt Planbaren) geht mit einer zunehmenden Kontingenz des Planungswissens einher. Daraus resultiert ein grundlegender Wandel der Raumlogiken. An die Stelle großflächiger Masterpläne, mit denen Städte auf der Tabula rasa als Containerräume entworfen werden, treten Entwicklungskonzepte, die nur noch wenige Straßenzüge umfassenden und nicht mehr eindeutig über räumliche Grenzen definiert sind. Der planungstheoretische Wandel besteht also, vereinfacht formuliert, in der Abkehr von einem Planungsmodus, der Stadt im Bild des unterworfenen Raumes entwirft und Menschen als Objekte im Raum platziert, hin zu einem Modus, in dem räumlich nur noch vage definierte Bereiche der Stadt inkrementell entwickelt werden. Bemerkenswert ist, dass Stadtplanung dann einen relationalen Raumbegriff verwendet, der den Beziehungen der Menschen selbst raumbildende Potenziale zuspricht. Der oben formulierte Anspruch wird partiell eingelöst, indem die Planenden die ehemals ‚Verplanten‘ (Burckhardt 2017, Orig. 1974) nun als Subjekte ihrer Räume anerkennen.

Fragt man danach, auf welche Weise („mit welchem Recht, mit welcher Macht“) Stadtplanung Räume entwirft und wie dabei „Gesellschaft strukturiert“ wird (Löw 2001: 151, zitiert nach Reutlinger 2009b: 17), so zeigt sich, dass absolutistische und territorialräumliche Raumbegriffe weiterhin hochrelevant bleiben. Damit stellt sich die Gretchenfrage, ob es Planungszusammenhänge gibt, in denen weiterhin Räume im Weltbild des unterworfenen Raumes hilfreiche (und sogar notwendige) Instrumente der Stadtplanung sein können. Oder vom anderen Ende gedacht: Stößt nicht auch ein relationales Raumverständnis im Kontext der Stadtplanung an Grenzen? Etwa indem es zu Beliebigkeit führt und sich Planung dadurch der Planung entzieht. Mit diesem Artikel möchte ich deshalb die legitimatorischen Stärken und Schwächen verschiedener Raumbegriffe ermitteln und prüfen, ob und in welchen Bereichen der Planung diese funktional sind.

Im Sinne einer Anthropologie des Urbanismus (Farías 2020) geht es im Folgenden darum, den planungstheoretischen Wandel sozialräumlich zu deuten. Anhand von Planungskonzepten rekonstruiere ich, wie der Gegenstand Stadt jeweils hervorgebracht wird. Anders als die subjektiven Raumdeutungen von Menschen geraten die Raumkonstitutionen institutioneller Akteur*innen der Stadtplanung in den Blick. Die vorgeschlagenen Idealtypen der Planung stehen in einer gewissen historischen Entwicklung, wenngleich sie sich nicht in einem planungsgeschichtlichen Evolutionismus erschöpfen.[1] Trotz partieller Überschneidungen mit den von Gerd Albers definierten Phasen der Planungsverständnisse (1993) sollen die raumzeitlichen Planungsmodi nicht in eine „Entwicklungsgeschichte der Stadtplanung“ (ebd.: 97) eingeordnet werden.[2] Vielmehr zeichnen sich die empirischen Realtypen der Planung stets durch eine Gleichzeitigkeit und Überlappung verschiedener Idealtypen aus, weshalb mit der in diesem Artikel erarbeitetet Terminologie im Bild eines Schichtenmodells (Selle 1995: 241) „das Nebeneinander diverser Auffassungen von Planung“ (Heinrich 2018: 48) aufgezeigt werden soll.

Wie Ignacio Farías gezeigt hat, besteht ein gemeinsamer Nenner jeder Stadtplanung in der Problematisierung gegenwärtiger Verhältnisse und einer daraus abgeleiteten planenden Antizipation urbaner Zukunft (ebd.: 177). Daraus folgt, dass Stadtplanung neben ihrer unmittelbar räumlichen auch stets über eine zeitliche Dimension verfügt. Aus diesem Grund werde ich als Differenzkriterium für die idealtypische Rekonstruktion von Stadtplanungskonzepten die Perspektive sozialer Raumzeit wählen, wie sie von Gunter Weidenhaus entwickelt wurde (2015a). Soziale Raumzeit bezeichnet die Beobachtung, die Weidenhaus in der Analyse biographischer Erzählungen gemacht hat, dass analog zu einer physikalischen Raumzeit auch in der sozialen Konstitution von Lebensgeschichtlichkeit und Lebensräumlichkeit systematische Zusammenhänge zwischen Raum und Zeit besteht. Wie ich zeigen möchte, besteht auch im Bereich der Stadtplanung ein zwingender Zusammenhang zwischen spezifischen zeitlichen- und (sozial-)räumlichen Konstitutionen. Die raumkonstitutionelle Verlagerung von einer Planung, die Subjekte im absolutistischen Raum anordnet, hin zu einer möglichst wenig determinierenden Planung im Bild des relationalen Raumes geht mit einer zeitkonstitutionellen Verschiebung einher. Mit der zunehmenden Kontingenz des Planungswissens verringern sich auch die Zeithorizonte der Planung. An die Stelle einer klar benennbaren „urbanen Zukunft“ treten nur noch näherungsweise bestimmbare Episoden möglicher Zukünfte. Die zeitliche Struktur der Planung wird also dynamisiert und nimmt selbst Prozessform an.

Schließlich möchte ich darauf hinweisen, dass Stadtplanung stets einen normativen Anspruch erhebt (Yiftachel 1998: 396), der im Wesentlichen darin besteht, durch die räumliche Gestaltung des Sozialen, Verbesserungen in der Zukunft zu erlangen. Die Bindung öffentlicher und ökonomischer Ressourcen ‚zum Wohle der Allgemeinheit‘, so eine gängige Argumentationsfigur, verdeutlicht den besonderen Legitimationsbedarf der Planung. Die hier vorgeschlagene sozialräumliche Durchleuchtung von Stadtplanungskonzepten erhält dadurch gesellschaftspolitische Relevanz. Denn mit dem Verlust einer „symbolischen Mitte“ (Löw 2013) in westlichen Gegenwartsgesellschaften wird es zunehmend schwerer, ein verbindliches Allgemeinwohl zu definieren. Dies stellt eine legitimatorische Herausforderung für jede Form staatlich-bürokratischer Entscheidungsfindung dar. Differenziert man Stadtplanungskonzepte idealtypisch entlang ihrer Raum- und Zeitkonstitutionen, so können die legitimatorischen Stärken und Schwächen von Planung besser verstanden werden. Dann wird auch verständlich, dass sich Legitimationsprobleme in der Stadtplanung systematisch reproduzieren, solange es nicht gelingt, verschiedene Raumlogiken miteinander zu verbinden.

Um diese Argumentation zu entfalten, werde ich den Wandel der Planungstheorie hinsichtlich der beschleunigten Relativierung von Planungswissen darstellen (vgl. Abschnitt 2.). Die Rationalitätsbehauptung der Planung wird zunehmend von einer Orientierung an der Relationalität vielfältiger Wissensbestände unterlaufen. Dies erfasst auch die Raumbegriffe und Zeithorizonte möglicher Planung, weshalb ich die Perspektive sozialer Raumzeit darstelle, aus welcher Idealtypen der Stadtplanung erkennbar werden (vgl. Abschnitt 3.). Der Hauptteil des Textes besteht in der empirischen Rekonstruktion verschiedener raumzeitlicher Formen der Planung (vgl. Abschnitt 4.). Aufgrund des gebotenen Umfangs bleiben diese Darstellungen notwendigerweise kursorisch. Dennoch können drei Idealtypen bestimmt werden: der absolutistisch-utopische, der territorial-lineare sowie der relational-inkrementelle Planungstyp. Da alle raumzeitlichen Planungsweisen in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen legitimierend wirken, endet der Text mit einem Ausblick auf einen möglichen raumzeitlichen Experimentalismus (vgl. Abschnitt 5.). Dieser könnte sich dadurch auszeichnen, verschiedene Raumlogiken zu integrieren, um Stadtplanung auf ein breites legitimatorisches Fundament zu stellen. Eine Einsicht, die sich aus der angebotenen raumzeitlichen Perspektive ergibt, besteht schließlich darin, dass eine raumtheoretisch reflektierende Stadtplanung sich stets darüber bewusst werden muss, welche Sozialräume sie wissen kann und welche sie erfragen muss.

2. Planungswissen: A Non-Euclidian Mode of Planning

In seinem Buch „Planning in the Public Domain“ stellt John Friedmann bereits 1987 der Planung ein entmutigendes Zeugnis aus: „Talk to planners, and nine out of ten will describe their work as a ‘failure’ or of ‘little use’. They will say: ‘We no longer know what to do. Our solutions don’t work. The problems are mounting’. If they are right […] we are forced to conclude that mainstream planning is in crisis. Knowledge and action have come apart. The link is broken.“ (Friedmann 1987: 311). Die Krise des Planens besteht demnach in einer Krise des Planungswissens. Zunehmend „flüssige Wissensformationen“ (ebd.: 312) führen zu einer geringeren Halbwertszeit des (Planungs-)Wissens. Die beschleunigte Entwertung von Wissensbeständen in der Wissensgesellschaft ist folgenreich für die Stadtplanung (Streich 2005). Auch Walter Schönwandt attestiert eine fortlaufende Umwälzung des Planungswissens, wodurch der Rationalitätsoptimismus früherer Planungsparadigmen in Zweifel gerät (2012: 25). Die geschilderte Krise der Planung besteht also in einer Krise des Wissens. Genauer: In einer Krise dessen, was Planung überhaupt wissen kann.

Dies führe zu einer Verschiebung vom Expertenwissen zum Prozesswissen (Friedmann 1987), weshalb Planung selbst als ein sozialer Prozess aufgefasst werden müsse (Friedmann/Hudson 1974: 3). Weiter heißt es dazu: „The truth claims of planning, where knowledge is a combination of expertise and experience, are ultimately redeemed through intersubjective transactions between community participants and planners.” (Friedmann 1993: 484). Die zunehmende Kontingenz und die beschleunigten Umwälzungen von Wissen führen zu einem Plausibilitätsverlust planerischen Expert*innenwissens und einem Bedeutungsgewinn subjektiven Alltagswissens (Friedmann 1987: 312). Nicht nur das Wissen der Expert*innen, sondern die alltäglichen Wissensbestände der Bevölkerung werden nun für die Planung relevant.

Interessant für die sozialräumliche Analyse von Planungsmodellen ist, dass die Idee der Verlagerung vom Expert*innenwissen hin zu den sozialen Wissensbeständen (Berger/Luckmann 1980) der von Planung betroffenen Menschen inhaltliche Parallelen zum Plädoyer Reutlingers aufweist, die Lebenswelten der Subjekte entlang ihrer eigenen räumlichen Konstitutionen zu erschließen. Friedmann bezeichnet diesen Übergang von einem expertokratisch-technischen zu einem relational-sozialen Planungsverständnis auch explizit als „Non-Euclidian Mode of Planning“ (1993), womit er auf die räumlichen Implikationen dieses Wandels verweist. Zum Plausibilitätsverlust der im Weltbild des euklidischen Raumes verfahrenden Planung hält er fest: „It is nothing less than the collapse of the Euclidian world order of stable entities and common-sense assumptions that have governed our understanding of the world for the past hundred years. […] We are now moving into a non-Euclidian world of many space-time geographies.“ (ebd.: 482).

Diese zunehmende Relativierung von Wissensbeständen und die zeitliche Verkürzung von Planungshorizonten erfassen somit auch den Raumbegriff der Planung. Friedmann zeigt, dass Planungstheorie, die primär auf Expert*innenwissen rekurriert und einen eindeutigen Wissensbegriff reklamiert, eine bestimmte „space-time-geography“ darstellt, die im euklidischen Raum denkt und klare Zeithorizonte als „imaginary future time“ definiert. Demgegenüber rekurriert ein „non-Euclidian mode of planning“ auf die relationalen, räumlichen Bezüge zwischen Subjekte („intersubjective transactions“) und damit auf die „real time“ des alltäglichen Lebens (ebd.: 483f.).

Für die Positionierung, auch im Kontext von Stadtplanungstheorien valide von einer sozialen Raumzeit sprechen zu können, lassen sich also bereits theoretische Indizien finden. Friedmanns „space-time geographies“ deuten auf eine spezifische Verbindung verschiedener Raum- und Zeitbegriffe hin. Nach seinem Verständnis erfordert ein nicht-euklidischer Raumbegriff ebenso einen anderen Zeitbegriff (ebd.). Planung muss sich demnach der Zeit der Alltagswelt zuwenden, anstatt abstrakte zeitliche Zielorientierungen in der Zukunft zu definieren (ebd.). Sein Credo lautet: „real time of everyday events rather than imagined future time” (ebd.: 482). Friedmann attestiert der Planungstheorie also eine diachrone Veränderung ihrer jeweiligen Raum- und Zeitlogiken und deutet einen raumzeitlichen Zusammenhang zwischen diesen an. Anhand der im Folgenden dargestellten Perspektive sozialer Raumzeit können schließlich noch weitere raumzeitliche Zusammenhänge aufgezeigt werden. Zudem kann dadurch auch das Verhältnis zwischen verschiedener Raum- und Zeitlogiken im synchronen Vergleich analysiert werden.

3. Soziale Raumzeit und Legitimationspotenziale

„Wer über Raum redet, kann über die Zeit nicht schweigen und vice versa.“ (Kibel 2016: 177). So lautet (zugespitzt) die These Gunter Weidenhaus‘, der anhand biographischer Erzählungen eindrücklich dargelegt hat, dass – ähnlich wie in der physikalischen Raumzeit – zwingende Zusammenhänge zwischen der Konstitution von Lebensräumlichkeit (Raum) und Lebensgeschichtlichkeit (Zeit) bestehen. Die von Weidenhaus empirisch untersuchten biographischen Erzählungen reflektieren Erzählmuster vergesellschafteter Subjekte und machen diese für sozialwissenschaftliche Analysen zugängig. Dabei repräsentieren sie als raumzeitliche Zusammenhänge individueller lebensgeschichtlicher Erzählungen auch die Dimensionen einer sozialen Raumzeit. Weidenhaus kann dabei drei idealtypische Biographisierungsmuster aufzuzeigen: den linear-konzentrischen, den episodisch-netzwerkartigen und den zyklisch-inselhaften Typus.

Menschen, die ihre Lebensgeschichte entlang einer linearen Kopplung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erzählen, ordnen ihre relevanten Lebensräume in konzentrischen Kreisen um einen festen Lebensmittelpunkt (meist das Zuhause). „Trautes Heim – Glück allein“ (Weidenhaus 2015a: 9) sowie eine klar planbare Zukunft sind charakteristisch für den linear-konzentrischen Biographisierungsmodus.[3] Wird die Biographie hingegen als lose Abfolge zeitlich kaum verbundener Episoden erzählt, so zeigt sich, dass die Raummuster eine netzwerkartige Struktur annehmen. Häufige Wohnortwechsel, etwa während des Studiums, gehen zwingend mit einer episodischen Zeitkonstitution einher. Das Motto des episodisch-netzwerkartigen Typus wäre mit ‚Heute hier, morgen dort‘ gut umrissen, wobei die zeitliche unmittelbar mit einer räumlichen Unstetigkeit verbunden ist. Wird das eigene Leben schließlich als eine zyklische Abfolge immer gleicher Routinen erzählt, werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft praktisch nicht mehr unterschieden. Die Biographisierenden des zyklisch-inselhaften Typus erzählen strenggenommen keine kontinuierliche Lebensgeschichte, sondern eher einzelne Geschichten (ebd.: 87). Ob diese gestern, letzte Woche oder vor einigen Jahren stattgefunden haben, ist den Erzählungen oft nicht zu entnehmen (ebd.: 79, 90). Wichtig ist, dass auch diese zyklische Zeitkonstitution mit einer spezifischen Weise Räume biographisch relevant zu machen zusammenhängt. Hier allerdings eher als inselartige Rückzugsorte, die kaum Relationen zu anderen Räumen aufweisen.

Im letzten Kapitel seiner Studie zur sozialen Raumzeit thematisiert Weidenhaus diese Biographisierungsmodi zudem als Bewältigungsstrategien für konkrete biographische Herausforderungen (ebd.: 197). Die Wahl spezifischer raumzeitlicher Weltbezüge ist nicht zufällig, sondern funktional. So erlaubt ein episodisch-netzwerkartiges Biographisierungsmuster den Interviewten – auch vor dem Hintergrund lebensweltlicher Kontingenz und fehlender biographischer Perspektiven – kohärente Lebensgeschichten zu erzählen. Selbst wenn zeitliche Brüche thematisiert werden, zerfallen diese Erzählungen nicht in „bloße Ereignissukzession“ (Schimank 2002: 247). Indem die Betreffenden sich als (schon immer) flexibel imaginieren, kann auch unter unsteten Lebensbedingungen personelle Identität stabilisiert und Zukunft auch ohne klare Zielorientierung bewältigt werden.

Geht man davon aus, dass eine „Strukturhomologie“ zwischen biographischen und gesellschaftlichen Raumzeitkonstitutionen besteht (Weidenhaus 2015b: 1), dann ist damit implizit gesagt, dass raumzeitliche Zusammenhänge ebenfalls in anderen Bereichen des Sozialen zu finden sein müssen. Deshalb werde ich im Folgenden zeigen, dass (vgl. Abschnitt 4.) auch im Kontext von Stadtplanung sinnvoll von einer sozialen Raumzeit gesprochen werden kann, da auch hier zwingende Zusammenhänge zwischen Raum- und Zeitkonstitutionen bestehen. Anders als in biographischen Erzählungen geht es jedoch nicht um Raumkonstitutionen einzelner Subjekte, wodurch sich der Fokus des sozialräumlichen Blicks verschiebt. Nicht die „lebensweltlichen Deutungen, Interpretationen und Handlungen“ (Krisch 2002: 87, zitiert nach Reutlinger 2009b: 21) und das praktische Bewusstsein von Subjekten, sondern die „kollektiven Raumdeutungen“ (ebd.) institutioneller Akteure auf der Ebene von diskursiven Wissensbeständen (Giddens 1988: 291) stehen nun im Vordergrund. Auf raumkonstitutioneller Ebene wird deshalb gefragt, welches räumliche Weltbild unterschiedlichen Planungen jeweils zugrunde liegt. So wie subjektive lebensgeschichtliche Erzählungen nicht willkürlich sind, so erfüllen auch die konzeptionellen Ausrichtungen der Stadtplanung konkrete Funktionen. Wie ich argumentiere, lässt sich dann zeigen, dass analog zu den individuellen Bewältigungsstrategien biographischer Unsicherheit die raumzeitlichen Konstitutionsmodi von Stadtplanungskonzepten als Legitimationsstrategien gelesen werden können. Werden diese Konzepte raumzeitlich differenziert, kann (vgl. Abschnitt 5.) gezeigt werden, dass sie stets über ein spezifisches und jeweils begrenztes Legitimationspotenzial verfügen.

4. Die Raumzeiten der Stadtplanung

Im Folgenden werde ich anhand verschiedener konzeptioneller Überlegungen zum Städtebau und Stadtplanung spezifische Zusammenhänge verschiedener Raum- und Zeitkonstitutionen aufzeigen. Die Rekonstruktion raumzeitlicher Idealtypen der Planung erlaubt schließlich im darauf folgenden Kapitel eine vergleichende Betrachtung hinsichtlich legitimatorischer Stärken und Schwächen.

4.1 Der Bau der besseren Gesellschaft: Der absolutistisch-utopische Typ

Als ersten Raumzeittypus der Stadtplanung werde ich den absolutistisch-utopischen Typ definieren. Diesen zeichnet aus, dass in zeitlicher Hinsicht ein zukünftiger Idealzustand in scharfer Kontrastierung zu einem gegenwärtigen Missstand formuliert wird. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden nicht im Sinne einer schrittweisen Entwicklung linear gekoppelt, sondern durch die kontrastierende Gegenüberstellung zweier Epochen. Der Epochenbruch rekurriert auf ein utopisches Ideal, das oft aus einem anthropologisch begründeten Planungswissen abgeleitet wird. Aufgrund (vermeintlich) natürlicher Bedürfnisse des Menschen, kann gesagt werden, wie das Soziale räumlich geordnet werden soll. Sozialräumlich gewendet bedeutet dies, dass dieser Planungstyp Menschen lediglich als Objekte im Raum platziert und den Beziehungen zwischen ihnen kein raumbildendes Potenzial beimisst. Utopische Planwerke, die auf ein überzeitliches Ideal rekurrieren, verfahren somit im Bild des absoluten Raumes.

Im Sinne sozialer Raumzeit ist mit dem utopischen Zeitbegriff notwendigerweise eine statische, unflexible und letztlich absolutistische Raumkonstitution verbunden. Denn mit der Möglichkeit von Erweiterung, Abänderung und Anpassung würde der eigene Idealanspruch untergraben. Ein Utopia, das die Möglichkeit seiner Transformation und Anpassung mitdenkt, hört auf utopisch zu sein. Gerade aufgrund der absolutistischen Anordnung von Menschen im Raum und dem damit einhergehenden Mangel an Wandlungsfähigkeit fallen absolutistisch-utopische Planungen jedoch immer wieder hinter ihren eigenen räumlichen Ordnungs- und Steuerungsanspruch zurück. Hannah Arendt hat diesen Zusammenhang zwischen der Starrheit der Utopie und ihrem Scheitern in Bezug auf Platons Idee des Philosophenkönigs folgendermaßen formuliert: „So unbedeutend die historische Rolle dieser Utopien auch ist – in den seltenen Fällen ihrer Realisierung sind sie natürlich immer sofort an der Wirklichkeit gescheitert, und zwar keineswegs an äußeren Umständen, sondern an der Realität des menschlichen Beziehungsgewebes, das technisch nicht kontrollierbar ist.“ (Arendt 1972: 289, Orig. 1958).

Die raumzeitlichen Zusammenhänge des absolutistisch-utopischen Planungstyps möchte ich am Beispiel von Brasília illustrieren: Symbolträchtig war bereits das Datum der Einweihung der neuen brasilianischen Hauptstadt am 21. April 1960 und damit genau 460 Jahre nach der Landnahme durch den Portugiesen Pedro Cabral (Lampugnani 2010: 734). Die Bezugnahme zu diesem Datum deutet an, dass auch der neuen Kapitale eine epochale Bedeutung zugesprochen wurde. Der Bau Brasílias unterteilt die Geschichte des Landes in ein Davor und ein Danach. Dabei wurde die neue Hauptstadt in größtmöglichen Kontrast zu den „sozialen Konflikten“, der Korruption und dem Einfluss der Wirtschaft, die mit „Rio und seinem Großstadtleben“ assoziiert wurden, gesetzt (ebd.: 735). Nicht die Transformation von Bestehendem wird angestrebt, sondern die Schaffung einer neuen, einer perfekten Ordnung an einem Ort, der sowohl historisch als auch sozial als Tabula rasa konstruiert wird. Die zeitliche Konstitution dieses Typus unterscheidet also zwischen Epochen, die durch einen radikalen Umbruch voneinander getrennt sind. „Als Idealstadt ohne soziale Konflikte sollte die kühne Utopie, […] in der neuen Welt“ umgesetzt und damit die Vergangenheit ein für alle Mal überwunden werden (ebd.: 734).

Um die Vergangenheit zu überwinden galt es, das im Wahlkampf gegebene Versprechen „50 Jahre (Entwicklung) in 5 Jahren (Regierung)“ einzulösen (ebd.). Bemerkenswert ist, dass Zukunft gebaut und 50 Jahre in fünf Jahren nachgeholt werden können. Handlungsleitend ist ein anvisiertes Ideal, das durch die räumliche Planung des Plano Pilotos von Lúcio Costa und die Architektur Oskar Niemeyers erreicht werden sollte. Mit der skulpturalen Architektur Niemeyers sowie der Ästhetik der Gesamtanlage der Stadt, die sich den Betrachtenden in vollem Umfang nur aus der Vogelperspektive erschließt, wird der Stadtraum als Gesamtkunstwerk entworfen. Niemeyer formulierte dies folgendermaßen: „In urbanen Kontexten zum Beispiel bin ich […] für die Bewahrung der Einheit und Harmonie eines städtischen Gesamtplans, indem bewusst solche Lösungen ausgeschlossen werden, die sich nicht plastisch integrieren lassen – seien sie auch für sich genommen schön und von hohem architektonischem Niveau. Mit diesem Ziel legten wir in Brasília in den Stadtteilen, auf die ich mich beziehe, Volumina, freie Räume, Gebäudehöhen, Materialien der äußeren Gestaltung usw. fest, die ein disharmonisches und konfuses Wachstum, wie es die Mehrzahl der modernen Städte zeigt, verhindern sollten.“ (Niemeyer 2004: 211, Orig. 1960).

Niemeyer und Costa verstehen sich als Schöpfer einer neuen räumlichen Ordnung und als Hüter der Harmonie des Gesamtkunstwerkes. Gesellschaftliche Ordnung wird demnach durch harmonische räumliche (An-)Ordnungen (auf der gesamten Skala vom Stadtraum bis hin zu Wohngrundrissen) hergestellt. Das Brasília „zugrundeliegende Programm hieß Ordnung und Fortschritt, und ihre Anlage sollte die wirtschaftliche, vor allem aber politische und sogar moralische Selbsterneuerung des dynamischen Landes verkünden.“ (Lampugnani 2010: 734). Die Losung „Ordem e Progresso“ steht sowohl für den Ordnungsanspruch als auch den positivistischen Wissensbegriff dieser Planung. So wie der utopische Staat des Thomas Morus (1976, Orig. 1516) nicht einfach in der Zukunft liegt, sondern an einem anderen Ort bereits existiert und zumindest theoretisch schon heute erreichbar ist, kann auch die perfekte gesellschaftliche Ordnung bereits hier und jetzt gewusst werden.

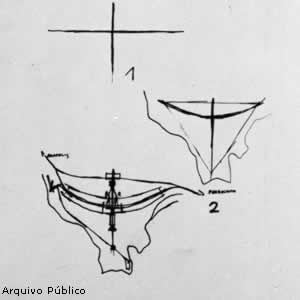

Abb. 1: Skizzen des Plano Pilotos für Brasília. Die Gestaltung der Stadt wird aus der Kreuzung der beiden Hauptachsen entwickelt. Die Skizzen inszenieren die Anlage der neuen Hauptstadt als Schöpfungsakt und suggerieren einen abstrakten und entleerten Raum. (Quelle: Siehe Abbildungsverzeichnis)

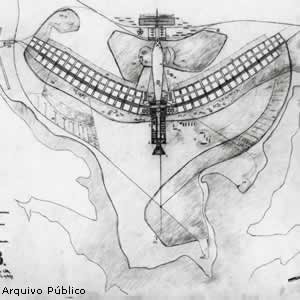

Abb. 2: Das Gesamtkunstwerk erschließt sich in vollem Umfang nur aus der Vogelperspektive. Die geschwungenen Formen, in denen Niemeyer die „Einheit und Harmonie eines städtischen Gesamtplans“ verwirklicht sah, sind lediglich aus dieser abstrakten Perspektive darstellbar. (Quelle: Siehe Abbildungsverzeichnis)

Die Planung Brasílias fand im „abstrakten Raum“ statt (Lampugnani 2010: 742). Dieser ist vollständig vom sozialen „Beziehungsgewebe“ (Arendt 1972: 289) bereinigt. Ein vollkommen entleerter Containerraum also, der seine Gestalt durch gleichermaßen abstrakte Skizzen erhält. Aus dem Kreuzungspunkt zweier Linien wird der Stadtraum entwickelt und (zumindest vordergründig) nicht aus vorgegebenen topographischen oder sozialen Bedingungen, sondern auf der Tabula rasa eines symbolisch entleerten Raumes. Die Planer*innen entwickeln nicht eine bestehende räumliche Anordnung, sondern verstehen sich als Schöpfer*innen einer radikal neuen Ordnung. Vom wirtschaftlichen Erfolg bis zur moralischen Konstitution der Gesellschaft erscheint alles planbar. Um diesen weitgefassten Steuerungsanspruch der Planung behaupteten zu können, ist dieser Raumzeittyp auf einen absolutistischen Raumbegriff angewiesen, der Menschen lediglich als Objekte im Raum platziert. Die Steuerungsbehauptung des Sozialen verleiht dem Raum einen stark instrumentellen Charakter. Die Expertenplanung und die weitreichenden Ordnungsphantasien wurden jedoch durch die sozialen Dynamiken im weiteren Entwicklungsprozess durchkreuzt. Die Statik des instrumentellen Raumbegriffs, der der Planung Brasílias zugrunde lag, wurde zum Problem. Denn schon wenige Jahre nach der Fertigstellung hatte „Brasília bereits mehr als jene 500.000 Einwohner, welche die ursprüngliche Planung als oberste Grenze vorgesehen hatte.“ Auch die ursprünglich als temporäre Arbeitersiedlung geplante „Cidade Libre, die nach der Einweihung der neuen Hauptstadt hätte abgerissen werden sollen, wurde weiter toleriert.“ (ebd.: 740).

Der Verzicht auf Erweiterungsmöglichkeiten und die damit einhergehende Statik ist der Preis für die Behauptung einer idealen Ordnung und den instrumentellen Steuerungsanspruch der Planung. Nach der Utopie darf es keinen weiteren Entwicklungsschritt geben, da in diesem Falle Utopia selbst seine Legitimität als der verheißungsvolle Ort der perfekten Gesellschaftsordnung verlieren würde. Ein utopischer Entwurf, der den Moment seiner Transformation mitreflektiert, erscheint widersprüchlich.

Im Sinne sozialer Raumzeit zeigt sich hierbei ein zwingender Zusammenhang zwischen einem als zeitlicher Zustand imaginierten Planungsideal und einem statisch gedachten Containerraum, der zum Instrument der Steuerung des Sozialen wird. Absolutistisch-utopische Planung schafft systematisch Probleme, die durch ihre „philanthropischen“ Absichten (de Bruyn 1996) bedingt sind. Denn die Blindheit für Prozesse sozialer Aneignung produziert „nicht geplante Zusammenhänge“. Diese Differenz zwischen Planung und Nutzung kann folgendermaßen beschreiben werden: „Der relative Mangel an Wohnumfeldeinrichtungen fördert die illegale Nutzung öffentlicher Fläche mit improvisierten Verkaufsständen, Esslokalen und Straßenhandel, die nicht geplante Zusammenhänge im abstrakten Raum der Betonstützen und Parkplätze schaffen und mit ihrer Vielfalt zur Urbanisierung des Stadtraumes beitragen.“ (Lampugnani 2010: 742, Herv. JK).

Aus Perspektive sozialer Raumzeit kann nun spezifiziert werden, wodurch der Entwurf tatsächlich sui generis problematisch wurde. Mit seiner teleologischen Orientierung an einem durch Planungswissen (vermeintlich) erreichbaren Idealzustand verfährt diese Planung notwendigerweise im Weltbild des absoluten Raumes, wobei Subjekte als Erziehungsobjekte unterworfen sind. All dies führt dazu, dass absolutistisch-utopische Planung an ihren eigenen Absolutheitsansprüchen scheitern und zuweilen sogar dystopischen Charakter annehmen. Paradoxerweise verringert die Ewigkeitsbehauptung dieses Planungstyps seine zeitliche Gültigkeit sowie er durch seinen statischen Steuerungsanspruch immer wieder hinter die sozialräumliche Dynamik zurückfällt. „Ordem e progresso“ legt somit nicht nur die ideengeschichtliche Verwandtschaft zum Positivismus nahe, sondern gibt sich auch als das (letztlich uneinlösbare) Versprechen der Steuerung des Sozialen zu erkennen.

Dennoch ist festzuhalten, dass die „technische Rationalität“, die „sich an der Utopie vollständiger Beherrschung von Natur [orientiert]“, nichtsdestotrotz „den angemessenen Maßstab bei ingenieurswissenschaftlichen Problemstellungen“ darstellt; auch wenn sie „unangemessen in sozialen und politischen Situationen“ ist (Siebel 2006: 8). Obwohl das Ordnungsversprechen des absolutistischen-utopischen Planungsmodus systematisch zu neuen Legitimationsproblemen führt, ergibt sich eine weitere legitimatorische Stärke ebenfalls aus der Leugnung seiner eigenen Historizität. Gerade die Entzeitlichung (vermeintlich) ewig gültiger Werte ist im Bereich der politischen Symbolik von großer Bedeutung. So passt es ins Bild, dass Brasília heutzutage als politisches und „nationales Symbol“ wirkt (Lampugnani 2010: 742) und als solches identifikatorische Strahlkraft entfaltet. Festzuhalten ist also, dass die legitimatorischen Stärken des absolutistisch-utopischen Planungsmodus im Bereich der ingenieurwissenschaftlichen Leistungsfähigkeit und der identitätspolitischen Symbolik liegen. Dies bedingt grundsätzlich eine legitimatorische Schwächung im Bereich der Zivilgesellschaft, denn diese Form der Planung fällt hinter ihren eigenen sozialräumlichen Steuerungsanspruch zurück.

Auch gegenwärtig beflügelt ein Begriff die utopischen Phantasien der Stadtplanung weltweit: die Smart City. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt bleibt allerdings oft vage. Zweifelhaft ist zudem, ob durch den großflächigen Einsatz von sogenannter Smart City Technologien tatsächlich die Stadt von morgen entsteht oder ob der massenhafte Zugriff auf personenbezogene Daten lediglich die privatwirtschaftliche Kommodifizierung des urbanen Lebens bedeutet (Bauriedl/Strüver 2017; Brandt/Läpple 2018). Bemerkenswert ist, dass durch die digitale Verarbeitung von Nutzer*innendaten zwar die Kontingenz möglicher Gestaltung durch Planung anerkannt wird. Allerdings verbleibt das Versprechen einer durch Technik optimierbaren Stadt im klassischen Bild technisch-räumlicher Steuerungsphantasien. Vieles deutet darauf hin, dass, zumindest dort wo Smart Cities von Grund auf neu entstehen, auch der „Neubau einer Smart City mit der Anfangserzählung des leeren Raums“ beginnt (Löw 2019: 5). Am Beispiel der südkoreanischen Smart City Songdo wird bereits wenige Jahre nach der Fertigstellung deutlich, dass auch diese Utopie hinter ihren Verheißungen zurückbleibt (ebd.). Ob durch reaktive Technik die raumzeitlichen Missstände absolutistisch-utopischer Planung behoben werden können oder ob der Fortschrittsoptimismus der Smart City nur der neueste Ausdruck der platonischen Utopie der technischen Steuerung „menschlicher Beziehungsgewebe“ ist (Arendt 1972: 289), bleibt abzuwarten.

4.2 Entwickeln und Zonieren: Der territorial-lineare Typ

Ein weiteres klassisches Beispiel für den absolutistisch-utopischen Planungstyp stellt Le Corbusiers Ville Contemporaine dar. Auch diese „technoiden Konstruktionen“ werden auf der Tabula rasa der zuvor beseitigten alten Stadt erdacht und propagieren den Epochensprung an der Schwelle zur „neuen Maschinenzeit“ (Vinken 2008: 152). Walter Siebel hat diese Form der Planung treffend als Gott-Vater-Modell (Siebel 2006) beschrieben, da sie sich als „allwissend, allmächtig und jenseits von Gut und Böse“ verstehe (ebd.: 7). Le Corbusiers funktionalistische Stadtvisionen (2015, Orig. 1925) erheben ebenfalls diese weitreichenden Planungsansprüche. In der Praxis waren den großflächigen funktionalen Planungsutopien der 1920er und 1930er Jahre zumeist jedoch enge Grenzen gesetzt. Vor allem der Schutz des Privateigentums führt zu einer räumlichen Verringerung politischer Verfügungsgewalt.[4] Mit der Orientierung an wirtschaftlichen Imperativen wurden die „olympischen Verallgemeinerungen“ (Lampugnani 2010: 339) der ersten Generation des Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM) allmählich aufgeweicht. Im Gegensatz zur teleologischen Zeitlichkeit des absolutistisch-utopischen Typs wird nicht mehr auf einen Zustand rekurriert, sondern auf einen Prozess. Das Pathos des utopischen Städtebaus verliert sich in der linearen Zeitlichkeit der Stadtentwicklung. Modernisierung, Fortschritt und Entwicklung von Bestehendem folgen einer linearen Zeitlichkeit, wodurch nicht mehr „Utopien, sondern [die] pragmatische Großstadtreform zum Ziel von Planern [wurde]“ (Schubert 2015: 128).

Dessen ungeachtet besteht das wichtigste Erbe des funktionalen Städtebaus (Dürrenberger et. al 1992: 9) darin, dass der Stadtraum in territorial differenzierte Funktionsbereiche unterteilt wird. In räumlicher Hinsicht betrifft dies, laut der wirkmächtigen Charta von Athen, die Zonierung der Stadt in die Bereiche Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Verkehr (Le Corbusier 1962: 118). Walter Siebel hat darauf hingewiesen, dass hinter dieser funktionalen Trennung letztlich die Hoffnung der Produktivitätssteigerung stehe (2004: 19). Tom Sieverts geht sogar so weit, dass die Charta von Athen lediglich „sozio-ökonomische ‚Gesetzmäßigkeiten‘ zu ideologischen Zielen erhoben“ habe (Sievert 1997: 50). Aus raumzeitlicher Perspektive ist jedoch wichtig: Die Wahlverwandtschaft zwischen territorialer Entmischung und ökonomischer Effizienzsteigerung hat unmittelbar Auswirkungen auf den Zeitbegriff der Planung. Dieser kann sich nicht mehr an einem imaginierten Idealzustand orientieren, sondern folgt aufgrund der immanenten Wachstums- und Steigerungsprinzipien der Ökonomie (Rosa 2009: 98ff.) einer linearen Fortschrittslogik. Der ebenfalls zwingende Zusammenhang zwischen Linearität und räumlicher Veränderung deutet sich bereits hier an.

Mit dem Verlust „olympischer Verallgemeinerungen“ (Lampugnani 2010: 339) erfährt Planungswissen eine Einschränkung, indem es nunmehr an die Grenzen seiner Teildisziplin (Verkehrsplanung, Architektur, Soziologie etc.) gebunden ist. Nicht der allwissende Gott-Vater (Siebel 2006: 7), sondern das Zusammenspiel klar geschiedener Funktionsbereiche begründet nun die Vorstellung, Zukunft weiterhin berechnen zu können (Welsch 1991: 65f.). Die funktional getrennte Planung einzelner Bereiche des Sozialen folgt unterschiedlichen Codes, die letztlich inkommensurabel sind (Luhmann 1995: 301f.). Wissen wird im territorial-linearen Typ so zu einer zeitlich und sozialräumlich relativen Größe.

Um den Steuerungsanspruch der Planung aufrecht zu erhalten, verfährt der territorial-lineare Planungstyp im Modus arbeitsteiliger Rationalitäten. Die funktionale Zonierung der Stadt bedingt eine Differenzierung verschiedener Teildisziplinen der Planung. Dass die administrativ-bürokratische Zergliederung zuweilen zu „Pathologien der Vernunft“ führt (Honneth 2007), wurde früh an diesem Planungsmodus kritisiert (vgl. Jacobs unten). Häußermann und Siebel haben bereits 1978 darauf hingewiesen, dass auch die Soziologie Gefahr läuft, sich zur bloßen Erfüllungsgehilfin und Legitimitätsbeschafferin der Planung zu machen. Dies geschehe nämlich, wenn Stadtplanungssoziologie innerhalb der Grenzen verbleibt, die ihr die Verwaltung setzt (Häußermann/Siebel 2013: 110, Orig. 1978). Stadtplanungssoziologie hat dann keine eigene Agendasettingfunktion, da sie nur noch Probleme bearbeitet, die bereits durch die Administration vorgegeben sind (Burckhardt 2017, Orig. 1974). Ohne eine eigenständige „soziologische Problemdefinition“ (Häußermann/Siebel 2013: 110) besteht die Funktion der Soziologie im schlimmsten Fall lediglich darin, „der ,Praxis‘ [zu bestätigen], dass die Wissenschaft es genauso sieht.“ (ebd.: 111).

Der Steuerungsanspruch, den Planung erhebt, ergibt sich nicht mehr aus dem allwissenden Gott-Vater-Modell, sondern durch arbeitsteilige Rationalitäten funktional differenzierter Teildisziplinen. Da das Soziale in Funktionsbereiche untergliedert wird, verbleibt die Planung im absolutistischen Raumbild. Die entmischten Territorien (Wohnen, Arbeiten, etc.) werden über eindeutige euklidische Grenzen definiert. Trotz der Kritik an dieser rigiden räumlichen Zuweisung der Funktionsbereiche der Stadt (BMI, Neue Leipzig Charta 2020), spielt die territorialräumliche Zonierung im Zeichen anhaltender Entwicklung bis heute in deutschen Baunutzungsverordnungen eine gewichtige Rolle (Zeitner et al. 2019: 13).

Die territorialräumliche Zuweisung sozialer Funktion wurde oft in organischen Metaphern beschrieben, wobei Stadt als anthropomorphes Zusammenspiel verschiedener Bereiche imaginiert wird. Dies geschieht meist in der Abgrenzung der alten funktional gemischten Stadt, die komplementär dazu als kranker Organismus diskreditiert wird. Durch die funktionale Entmischung wird wiederum die Verbindung der zuvor geschiedenen Stadträume bedeutsam. Fixierung und Mobilisierung gehen Hand in Hand. Das gleichermaßen organizistische Modell der „autogerechten Stadt“ (Reichow 1959) wird so zum wirkmächtigen Leitbild dieser Planung. Im Kern ging es darum, „territoriale Bindungen von Menschen und Gütern zu lockern und diese im Zeichen von Fortschritt und Raumüberwindung kontrolliert zu mobilisieren.“ (Bernhard 2017: 538). Auch der Mobilität wird ein fester Platz zugewiesen; sie verläuft in kontrollierten Bahnen. Damit werden die verbindenden Bahnenräume der Verkehrsinfrastruktur zur bestimmenden Raumfigur (Löw 2020: 156ff.) des territorial-linearen Typus. Anhand der „Cité linéair industrielle“ (Le Corbusier 1944, zitiert nach Vinken 2008: 153) und dem organischen Stadtentwurf von Rudolf Schwarz für das „Neue Köln“ (Schwarz 1950, zitiert nach Vinken 2008: 155) zeigt Gerhard Vinken, dass deren gemeinsamer Nenner darin besteht, „die Bahn zum Prinzip der Raum- und Weltordnung“ zu erheben (ebd.: 154). „Die Bahn als Prinzip der Raumordnung schafft funktionale Eindeutigkeit und homogene, zonierte Räume, um so das erklärte Ziel der funktionalistischen Stadtmodelle zu verwirklichen.“ (ebd.). Mit dem Leitbild der funktionalen Trennung werden die verbindenden Bahnenräume zum Signum einer wachstumsgetriebenen Dynamisierung von Raum und Zeit. Stadtautobahnen und großflächige Verkehrsprojekte sind der sinnfälligste Ausdruck der Ordnungs- und Beschleunigungsobsession territorial-linearer Planung.

Abb. 3: Die Planungsvision für die Stadt Karlsruhe von 1962 steht vollständig im Zeichen des Fortschritts. Die neuen Bürotürme des Wirtschaftszentrums marginalisieren die Türme der Altstadt. Industrie- und Hafenanlagen dominieren. Die Dynamisierungslogik der Bahnenräume des Schienen-, Straßen- und Schiffsverkehrs werden durch Pfeile unterstrichen. (Quelle: Siehe Abbildungsverzeichnis)

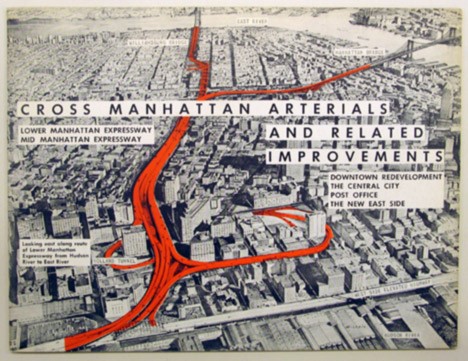

Abb. 4: Broschüre zur Planung des Lower Manhattan Expressway und des Mid Manhattan Expressway von 1959. Die Bahnenräume werden mit organischen Metaphern als Arterien beschrieben. Auch die blutrot markierten Interventionen stehen im Zeichen der Beschleunigung und der Neuordnung bestehender Stadträume. (Quelle: Siehe Abbildungsverzeichnis)

Utopischer Städtebau und lineare Stadtentwicklung unterscheiden sich also in der räumlichen Differenz zwischen extensiver und intensiver Urbanisierung (Siebel 2006: 2f.). Können die Fortschrittsversprechen nicht mehr auf der Tabula rasa des leeren Raumes geplant werden, so muss Bestehendes ‚entwickelt‘ werden. Das ökonomistische Kalkül der Effizienzsteigerung fällt mit einer territorialräumlichen Vorstellung zusammen, in der Stadt als reform- und verbesserungswürdig imaginiert wird. Der legendäre Städtebaukoordinator von New York, Robert Moses, formulierte dies im Kontext der Planung für zwei Autobahnen in Manhattan folgendermaßen: „The Association believes that eventual business occupancy of the greater part of Lower Manhattan will represent the most logical and economically sound use of land in the area” (Moses 1959: 8). Der Entwicklungsbedarf für Lower Manhattan wird legitimiert, indem die bestehenden Viertel als Slums problematisiert werden (ebd.). Die Antwort auf die zuvor konstruierten Probleme besteht wiederum in der Schaffung ökonomischer Impulse: „Mid Manhattan’s crosstown streets will promote the faltering economy of a vital business area, expand industrial and commercial activities, make property more desirable, increase realty values and increase the City’s tax income.” (ebd. 10f.). Von den brachialen Bahnenräumen, die euphemistisch mit der organischen Metapher als „modern arterial system“ (ebd.) bezeichnet werden, wird eine Revitalisierung der Stadt erwartet.

Zwar artikuliert sich hierin ein unüberhörbarer „technikgläubiger Planungs- und Fortschrittsoptimismus“ (Harlander 1998: 6), der allerdings nicht dazu verleiten sollte, den Planenden eine durchweg wohlmeinende Intention zu unterstellen. Abgesehen von der Verbindung verschiedener Funktionsräume der Stadt, die die Bahnenräume gewährleisten sollten, wurden diese selbst oft zu Barrieren in einem sehr materiellen Sinn. Die geringe Höhe von Brücken, die über wichtige Verbindungsstraßen führten, verhinderte, dass öffentliche Transportmittel, diese unterqueren konnten. Im Falle der Verkehrsplanung von New York bedeutete dies, dass bestimmte Stadträume für statusniedere Schichten, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, nicht mehr erreichbar waren: „This design decision meant that many people of color and poor people, who most often relied on public transportation, lacked access to the lauded public park at Jones Beach“ (Schindler 2015: 1937). Die intendierte Segregation nach sozioökonomischen und rassistisch zugeschriebenen Merkmalen fand in der begrenzenden Materialität der Bahnenräume ihren zynischen Ausdruck. Zudem führten die Bahnenräume in der Praxis selten zu Prosperität und Wohlstand für alle. Vielmehr „führt ein direkter Weg von der Bahn und dem Bahnenraum zu der Krise der modernen Stadt und ihrer […] ‚Unwirtlichkeit‘“ (Vinken 2008: 154).

Nicht zufällig entzündete sich deshalb die Kritik der wohl einflussreisten Kritikerin der funktionalistischen Städteplanung, Jane Jacobs, an eben dieser Autobahnplanung für Manhattan. Jacobs‘ Kritik richtete sich insbesondere gegen den mangelnden Bezug zur Wirklichkeitswelt der Bewohner*innen. Diese würde durch die Quantifizierung des Sozialen im Planungsprozess zum Verschwinden gebracht. Durch den engen Fokus auf einzelne Wissensgebiete werde Planung blind für das komplexe soziale Geflecht unterschiedlicher städtischer Lebenswelten (Jacobs 1963: 16). Aus der isolierten Betrachtung von komplexen Problemen resultiert, laut Jacobs systemisch, die strukturelle Blindheit dieses Typus.[5] Die „simplifizierende Art der Stadtplanung“ besteht darin, dass die „Verwaltungsregime […] die komplexen Zusammenhänge“ nicht mehr verarbeiten können und damit pausenlos überfordert sind (Jacobs 1963: 204). Einen Ausweg sieht Jacobs darin, die Bedeutung sozialer Aneignungsprozesse für die Planung anzuerkennen. Mit dem Plädoyer für eine kleinteilige an alltäglichen Wissensbeständen orientierten Planung nimmt die Kontingenz des Planungswissens abermals zu. Jacobs Kritik an einer Planung, die sich mit ihren Bahnenräumen im Wortsinn über die Lebenswelten und die Köpfe der Subjekte hinwegsetzt, steht im Einklang mit der sozialräumlichen Forderung nach einem relationalen Raumbegriff und der Mahnung vor der Invisibilisierung der Subjekte im Planungsprozess.

Diese zentrale Spannungslinie, die mit dem in diesem Artikel vorgeschlagenen Vokabular als Konflikt zwischen territorial-linearer und relational-inkrementeller (s. u.) Planung beschrieben werden kann, arbeitet auch Anna Steigemann in ihrer Studie zum Stadtraum zwischen Sonnenallee und Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln heraus. Auch hier besteht eine Spannung zwischen Planenden und den von Planung Betroffenen in der erwähnten Blindheit für die alltagsweltlichen Konstitutionen von Stadträumen. Einerseits wird Stadterneuerung von Seiten der Berliner Stadtentwicklung im Zeichen des Fortschritts antizipiert, anhand von sozio-ökonomischen Daten quantifiziert und innerhalb eines klar territorialräumlich definierten Stadtentwicklungsgebietes imaginiert (Steigemann 2020: 94). Praktiken, mit denen der Stadtraum andererseits sozial relevant wird, folgen jedoch den teilweise weitausufernden räumlichen Relationen, die im Planungsprozess zum Verschwinden gebracht werden. Tatsächlich bietet das durch Migrant*innen aus arabischen Ländern geprägte Quartier nicht nur den Anwohnenden eine Versorgungsinfrastruktur mit Produkten aus den jeweiligen Herkunftsländern, sondern wird auch von Bewohner*innen anderer Stadtteile frequentiert. Zudem ist das Quartier in einen globalen Kontext der Migration eingebunden, wobei es als „urban arrival infrastructure“ (ebd.: 87) eine wichtige Funktion bei der informellen Arbeitsvermittlung einnimmt.

Jane Jacobs‘ Kritik an der Verkehrsplanung der 1960er Jahre sowie das gegenwärtige Beispiel, das Anna Steigemann aufzeigt, dienen somit als Kontrastfolien, vor deren Hintergrund sich die Konturen des territorial-linearen Planungstypus umso deutlicher abzeichnen. Zudem veranschaulicht die Kontrastierung, dass die konkurrierenden räumlichen Imaginationen von Stadträumen oft in Konflikt zueinander stehen. Empirisch zeigt sich außerdem, dass die strukturelle Blindheit der Planenden für anderslautende Sozialraumkonstitutionen oft mit einer kapitalistischen Steigerungslogik zusammenfällt. Bereits Autor*innen wie Alexander Mitscherlich, in seinem als Pamphlet verfassten Buch „Die Unwirtlichkeit der Städte“ (1965), kritisierten die Marktkonformität dieser Form der Planung (s. a. Harlander 1998: 6). Auch Habermas sah darin die „Erschöpfung utopischer Energien“ (1985b) und den Einfluss „anonymer Systemimperative“ (1985a: 24), welche im Geist einer profitorientierten Bauindustrie wirkten. Aus raumzeitlicher Perspektive wird verständlich, dass die entwicklungslineare Zeitlichkeit zwingend mit einer pausenlosen Entwertung und erneuten Profitmaximierung des Raumes zusammenhängt. Die räumliche Zersiedelung, die Kommodifizierung und schließlich Verödung des öffentlichen Raumes stellen somit unmittelbare raumzeitliche Folge des territorial-linearen Typus dar.

Den hieraus entstehenden Legitimationsproblemen setzte Habermas die „willensbildende Kommunikation“ (ebd.: 27), also die Partizipation der Öffentlichkeit, entgegen. Ein Instrument, um die „anonymen Systemimperative“ zurückzudrängen, besteht aber möglicherweise auch in der Repolitisierung der Planung durch die Abschöpfung des Planungsmehrwerts (Helbrecht/Weber-Newth 2017). Darunter wird die zu erwartende Wertsteigerung von Grundstücken verstanden, wobei die privatwirtschaftliche Entwicklung mit den Interessen der öffentlichen Hand (Infrastruktur, Kitas, bezahlbare Wohnungen) gekoppelt werden. Raumzeitlich interessant ist, „dass sich der Wert von Grund und Boden allein dadurch erhöht, indem der Staat Baurecht erteilt“ (ebd.: 62). Die Wertsteigerung von Grundstücken und der daraus resultierende Planungsmehrwert werden (auch) durch eine territorialräumliche Umklassifizierung des Bodens erreicht. Wird etwa ehemaliges Brachland als Wohngebieten ausweisen, liegt diesem Verwaltungsakt ein territorialer Raumbegriff zugrunde. Die prospektive Wertsteigerung ist an die territoriale Kategorisierung gebunden. Inwiefern dieses Instrument eine postpolitische Praxis darstellt, da privatwirtschaftliche Akteur*innen mit zentralen Aufgaben der Daseinsfürsorge betraut werden, kann letztlich nicht prinzipiell, sondern nur von Fall zu Fall beantwortet werden. Denkbar ist ebenfalls, darin eine Repolitisierung der Planung zu sehen, da der Staat privatwirtschaftliche Interessen begrenzt (vgl. ebd.: 78). Raumzeitlich bedeutend ist, dass die Vergemeinschaftung von Planungsmehrwerten, sich die lineare Steigerungslogik ökonomischer Profitorientierung zunutze macht. Ein territorialer Raumbegriff kann dann legitimatorische Potenziale freisetzen, indem die Profite der (teilweise zentimetergenau) definierten Entwicklungsareale (partiell) vergemeinschaftet werden.

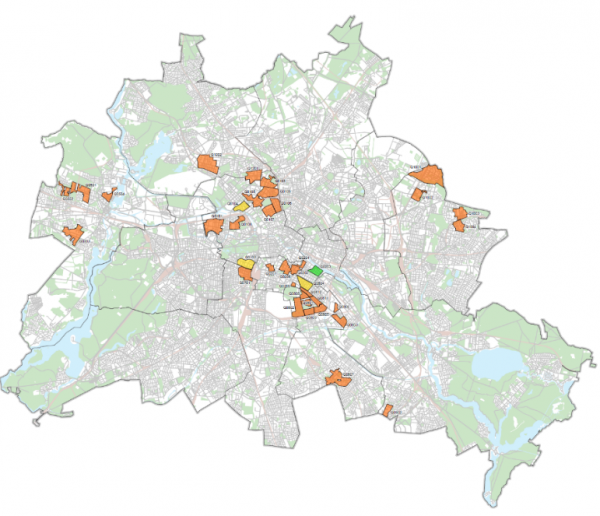

Abb. 5: Quartiersmanagementgebiete der Sozialen Stadt in Berlin im Februar 2017. Die territoriale Definition der Entwicklungsgebiete bleibt eine relevante Raumgröße, da die Quartiere selbst benachteiligende Effekte haben. (Quelle: Siehe Abbildungsverzeichnis)

Ein weiteres Beispiel, wie Stadtplanung trotz (und gerade wegen) einer territorialräumlichen Definition ihres Gegenstandes legitime Entwicklungsziele verfolgen kann, bilden die im Kontext des Entwicklungsprogramms „Soziale Stadt“ implementierten Quartiersmanagementgebiete in Berlin, deren territorialräumlicher Zuschnitt eingangs von Reutlinger kritisiert wurden (2009a: 3). So greife „Gemeinwesenarbeit als Quartierarbeit (Quartiermanagement) in „sozialen Brennpunkten“ der Stadt [zu kurz]“, da sozialräumliche Bezüge, die über die Quartiersgrenzen hinausreichen, unsichtbar gemacht würden (Reutlinger 2011: 12). Allerding liegt diesem räumlich kleinteiligen Entwicklungsansatz auch die Annahme zugrunde, dass „benachteiligte Quartiere“ ebenfalls „benachteiligende Effekte“ haben (Häußermann 2003: 154). Da der Quartierraum selbst einen Einfluss auf den sozialen Status der Bewohner*innen haben kann, kann es sinnvoll sein, an einer territorialen Definition des Planungsraums festzuhalten. Denn Verbesserungen der Lebensbedingungen hängen nicht allein von der finanziellen Unterstützung des Sozialstaates ab (ebd.: 157), sondern vielmehr vom Aufbau und der Verstetigung von lokalen Netzwerken, die (auch) durch kleinmaßstäbliche Interventionen auf Quartiersebene erreicht werden. Die territorialräumliche Gegenstandsdefinition, bleibt relevant, da gerade die territorial definierte, institutionelle Ausstattung des Quartiers ein Faktor der Reproduktion und Verstärkung sozialer Ungleichheit darstellt. Zwar wird dieses Raumbild der Komplexität empirischer Sozialräume nicht vollständig gerecht, da die territorialen nicht mit den sozialen Grenzen zusammenfallen (Reutlinger 2011: 11). Dennoch bleiben die Räume territorial-linearer Planung hochrelevant, da sie ein maßgebliches Instrument bilden, die Lebenschancen und -welten von Subjekten zu beeinflussen.

4.3 Stadtplanung als Labor: Der relational-inkrementelle Typ

Obwohl die Pathologien des territorial-linearen Planungstypus bereits früh zu Tage traten und kritisiert wurden, deutet sich erst mit dem dezidierten Quartiersbezug eine Trendwende an, die mit dem Slogan „Projekt statt Pläne“ (BBR 2009: 18) Einzug in die planungstheoretischen Überlegungen gehalten hat. Der letzte der aus Perspektive sozialer Raumzeit rekonstruierten Idealtypen bildet deshalb der relational-inkrementelle Typ. Im Unterschied zu den klaren Zukunftszielen des utopischen und der steigerungslogischen Zeitlichkeit des linearen Planungsmodus zeichnet sich der inkrementelle Typ dadurch aus, dass klare Zukunftsperspektiven unscharf werden. An Stelle einer Zukunft treten mögliche Zukünfte (im Plural). Da zukünftige Ziele morgen andere sein können als heute, erhält das Offenhalten von Entwicklungsoptionen einen übergeordneten Stellenwert. Mit der inkrementellen Zeitlichkeit wird letztlich die Kontingenz des Planungsgegenstandes anerkannt. Die Dynamik, mit der sich gesellschaftliche Ziele wandeln, macht wiederum einen flexibleren Raumbegriff erforderlich. Die Raumfigur, mit der Stadt imaginiert wird, ist die des relationalen Netzwerkraumes. Planungsgeschichtlich lässt sich darin die Verschiebung von „sektoralen Ausrichtungen“ hin zum „dezidierten Quartiersbezugs“ und „kleinteiligeren Maßnahmen der Stadterneuerung“ erkennen (BBR 2009: 18). Der Slogan „Projekte statt Pläne“ (ebd.) wird zum Schlagwort, das die abermalige Verkürzung der räumlichen und zeitlichen Planungshorizonte verdeutlicht.

Der Abschied vom „Geist der großen Einheitskonzepte“ (Welsch 1991: 62) lässt sich anhand des Stadtentwicklungskonzeptes der Berlin Strategie 2030 beschreiben. Auffällig ist die Betonung von Wandel und Transformation. Die anhaltende Mobilisierung von Ressourcen für wechselnde Zwecke scheint wichtiger als deren feste Bindung für klar definierte Planungsziele. Indem Planung nun einer Projektlogik von wenigen Jahren folgt, verringert sich auch ihr zeitlicher Planungshorizont gravierend. Stadträume werden nicht mehr im Bild des absoluten Raumes entworfen, sondern halten Möglichkeiten zur Revision ihrer ursprünglichen Funktionen bereit. In der Berlin Strategie 2030 ist deshalb von den „Transformationsräumen“ der Stadt die Rede (SenStadtUm Berlin 2015: 60ff.), die sich durch die Offenheit ihrer Entwicklungspotenziale auszeichnen. Entwicklungstendenzen werden zwar formuliert, die konkrete Ausgestaltung der Räume bleibt jedoch diffus. Obwohl relativ großflächige Areale als Entwicklungsgebiete definiert werden, sind die konkreten Bauvorhaben kleinteilig, ihre Grenzen seltsam unbestimmt. Die Transformationsräume sind nicht durch eindeutige Zonierungen begrenzt, sondern durch dynamische Relationierung und soziale Aneignung der Subjekte definiert. In der Berlin Strategie 2030 werden die Entwicklungsflächen deshalb kartographisch nur noch durch eine wolkige Einfärbung der Planungsgebiete dargestellt.

Abb. 6: Die Stadträume der Berlin Strategie 2030 sind nicht durch klare Grenzen definierte. Die polyzentrischen Transformationsräume der Stadt folgen einer zeitlich dynamischen und räumlich diffusen Bestimmung der Entwicklungsgebiete. (Quelle: Siehe Abbildungsverzeichnis)

Sind die Raumbegriffe der absolutistisch-utopischen und territorial-linearen Planung über klare Grenzen definiert, so fehlen diese im Stadtentwicklungskonzept der Berlin Strategie 2030 fast vollständig. Mit Ananya Roy kann die charakteristische Planungsepistemologie, derer sich der inkrementell-relationale Typus bedient, darin erkannt werden, dass die informellen Wissensbestände und Alltagspraktiken der durch Planung Betroffenen nun als eine Ressource des Planungswissens anerkannt werden (Roy 2005: 150f.). Dem Handeln der Menschen und ihren Beziehungen zueinander wird eine raumbildende Kraft zugesprochen, weshalb der zugrundeliegende Raumbegriff nur relational sein kann. In der Berlin Strategie 2030 führt dies dazu, dass eine „transparente Planungskultur“ in Aussicht gestellt wird, die es der „Zivilgesellschaft und damit der gesamten Berliner Stadtgesellschaft“ erlaubt, Stadt mitzugestalten (SenStadtUm Berlin 2015: 54). Die in ihrem Handeln aufeinander bezogenen Menschen werden hierbei zu Subjekten des Raumes.

Dadurch ergibt sich eine räumliche Netzwerkstruktur, die den tendenziellen Bedeutungsverlust und die Ungenauigkeit von Grenzen erklärbar macht. Nicht mehr der visionäre Masterplan oder die territoriale Eingrenzung unterschiedlicher Funktionsbereiche, sondern der kleinteilige Quartiersbezug, in dem Planung nur noch wenige Straßenzüge umfasst, verdeutlicht die Verringerung der räumlichen Reichweite dieses Planungstypus. Angesichts der großflächigen Stadträume, die in der Berlin Strategie adressiert und in der Karte (Abb. 6) wolkig eingefärbt werden, erscheint dies zunächst widersprüchlich. Zu betonen ist, dass die zentrale räumliche Einheit, auf der Planung interveniert, nunmehr das Quartier ist. Weder die extensive Planung des utopischen Städtebaus noch die gewaltigen Bahnenräume fortschrittsgläubiger Stadtvisionen, sondern der soziale Nahraum der betroffenen Subjekte bildet den Ansatzpunkt der Planung.

Olaf Schnur hat darauf hingewiesen, dass das Quartier als räumliche Einheit sowohl planungspolitisch, immobilienwirtschaftlich aber auch forschungspraktisch in den letzten Jahrzenten an Bedeutung gewonnen hat (vgl. Schnur 2014: 9f.). Der Quartiersbegriff bezeichnet danach einen „kontextuell eingebettete[n], durch externe und interne Handlungen sozial konstruierte[n], jedoch unscharf konturierte[n] Mittelpunkt-Ort alltäglicher Lebenswelten und individueller sozialer Sphären, deren Schnittmengen sich im räumlich-identifikatorischen Zusammenhang eines überschaubaren Wohnumfelds abbilden“ (Schnur 2014: 43). Es wird sowohl ein relationales Raumverständnis vorausgesetzt (durch Handlungen konstruiert) als auch die Kleinräumlichkeit als konstitutives Merkmal von Quartieren unterstrichen (überschaubares Wohnumfeld). Aufgrund des relationalen Raumverständnisses können zwar auch weitreichendere räumliche Relationen theoretisch relevant werden. Damit bleibt der gesamte Stadtraum der theoretisch erreichbare Horizont potenzieller Planung, wenngleich sich das Gros der planerischen Interventionen auf kleinteilige und inkrementelle Eingriffe auf Quartiersebene beschränken.

Anhand der „Transformationsräume“ Spandau und Marzahn kann zudem gezeigt werden, dass anstelle der vormaligen funktionalen Entmischung der Stadt, wie im territorial-linearen Typus, nun eine funktionale Durchmischung, also die gegenteilige räumliche Anordnung, angestrebt wird. Der Transformationsraum Spandau erlange „dank seiner hohen funktionalen Mischung neue, attraktive Urbanität und strahlt noch stärker ins Berliner Umland aus“ (ebd.: 65, Herv. im Orig.). Gleiches gelte für den Transformationsraum Marzahn, dessen „funktionale Vielfalt“ als Entwicklungspotenzial angesehen wird (ebd.: 68, Herv. im Orig.). Neben der räumlich-funktionalen Mischung besteht eine auffällige Semantik darin, dass einige der Entwicklungsgebiete als „Labor“ bezeichnet werden. Der „Raum“ Berlin Mitte sei demnach 2030 ein „Schaufenster und Labor für Innovationen der E-Mobilität“ genauso wie im Transformationsraum des ehemaligen Flughafens Tegel künftig ein „Smart-City-Labor“ entstehe (ebd.: 64). Anhand der Laborsemantik kann ein stadtplanerischer Experimentalismus identifiziert werden, der das Scheitern der Planung im Sinne von Trial und Error bereits im Moment ihrer Umsetzung antizipiert.

In einem Positionspapier, mit dem programmatischen Titel „Bedingt planbar!“ (Krämer et al. 2016) werden die Herausforderungen aktueller Stadtentwicklung übereinstimmend mit der Berlin Strategie 2030 benannt. Auch hier führt die Komplexitätszunahme dazu, dass „Berechenbarkeit durch den unaufhaltsamen Schwund an festen Größen immer mehr verloren zu gehen [scheint]“ (ebd.: 16). Die abermalige Verringerung der zeitlichen und räumlichen Reichweiten zeigt sich darin, dass Planung zunehmend den Charakter „experimenteller Herangehensweisen“ und eines „temporären Erproben neuer Ansätze“ annimmt (ebd.: 10). Es geht nicht mehr darum, einen „festen Maßnahmenkatalog für das Erreichen eines (städtebaulichen) Ziels zu formulieren und diesen dann – möglichst linear – abzuarbeiten“, sondern darum, mit „Komplexität und Optionen“ konstruktiv umzugehen. (ebd.: 26ff.). „Rahmensetzungen (z. B. Nutzungen, Freiräume, Immobilien)“ sollen sich nunmehr „in verschiedenen Phasen und Formen sowohl verfestigen als auch in gleicher Weise wieder aufgelöst“ werden (ebd.). Das Scheitern sowie die fortlaufende Anpassung der Planung werden nun als Chance thematisiert (ebd.: 16).

Um einer nur noch partiell planbaren Komplexität gerecht zu werden, werden die Raum- und Zeitbegriffe der Planung selbst dynamisiert. Dies entspricht einer inkrementellen Form der Planung, in der Lösungen (aber auch Probleme) nur noch näherungsweise bestimmt werden können. Charles Lindblom stieß bereits 1959 im Zusammenhang von Entscheidungsprozessen in Verwaltungen auf Formen inkrementeller Problemlösung. Dabei wurde deutlich, dass komplexe Planungszusammenhänge keineswegs durch klare Zielorientierungen zu bewältigen sind. Der Rationalitätsoptimismus der Planung wird ins Gegenteil gewendet, wenn Lindblom behauptet, dass eine systematische Abarbeitung einzelner Ziele mittels rationaler Methoden keineswegs praktikabel sei (Lindblom 1959: 81). Empirisch zeige sich eher eine anhaltende Anpassung an sich verändernde Planungsziele im Sinne eines „muddling through“ (ebd.: 88). Was zunächst kopflos und irrational erscheint, erlaubt allerdings, auf die Komplexität von Entscheidungssituationen angemessen zu reagieren. Inkrementellen Verfahrensweisen bürokratischer Entscheidungsfindung gelingt es dann, ein Minimum an Rationalität aufrecht zu erhalten (ebd.: 84), gerade weil die Begrenztheit rationaler Entscheidungsfindung anerkannt wird. Unter den für die Stadtplanung problematisierten Bedingungen wird eine raumzeitlich unkonkrete Form der Planung durchaus funktional. Auf die Kontingenz des Planungsgegenstandes wird reagiert, indem Planung selbst Prozesscharakter annimmt. Wie Ignacio Farías betont, „[bedeutet] Improvisation hierbei kein Versagen der Planung, sondern die flexible Erforschung und Anpassung der Planungsziele an unterschiedliche und sich verändernde städtische Umstände.“ (Farías 2020: 178). Damit kehrt sich aber auch die zeitliche ‚Blickrichtung‘ der Planung um. Indem Planung anhaltend auf immer wieder neue und andere Probleme reagiert, büßt sie (jedenfalls partiell) ihre prospektive Orientierung ein. „Geplant werden weniger Visionen für die Zukunft als Antworten auf Vergangenes.“ (Ebd.).

Mit dem Verlust einer „symbolischen Mitte“ (Löw 2013) in der deutschen Gegenwartsgesellschaft wird die Definition eines verbindlichen Allgemeinwohls zunehmend erschwert. Diese oft als Repräsentationskrise bezeichnete Konstellation stellt eine legitimatorische Herausforderung für jede Form staatlich-bürokratischer Entscheidungsfindung dar. Vor diesem Hintergrund muss der relational-inkrementelle Planungsmodus als eine Legitimierungsstrategie verstanden werden, die eine teilweise Integration zeitlich flexibler und sozialräumlich heterogener Interessen erlaubt. Auf der Verfahrensebene wird die von Habermas geforderte „willensbildende Kommunikation“ (1985b: 27) durch die relationale und inkrementelle Bestimmung verschiedener Allgemeinwohle (im Plural) mittels Bürger*innenbeteiligungsverfahren eingelöst. Die legitimatorischen Stärken dieses Modus liegen somit in seinem partizipativen Charakter und in der potenziellen Integration von pluralen Interessen (Fürst/Scholles 2008: 162f.). Womit schließlich die Hoffnung verbunden ist, dadurch eine „Stärkung der sozialen Kohäsion“ (BBR 2009: 19) zu erreichen. Im Bereich der Zivilgesellschaft kann diese Verfahrensweise der Planung durchaus legitimierend wirken. Da jedoch das begrenzte Wissen von nicht Fachkundigen oft dazu führt, dass Rationalität durch Emotionalität und Agitation kompensiert wird (Fürst/Scholles 2008: 173), nimmt die Komplexität des Planungsverfahrens wiederum zu. Die Strategie relational-inkrementeller Komplexitätsbewältigung führt letztlich zu einer Verlagerung von Komplexität auf die Verfahrensebene, wodurch die legitimatorischen Potenziale partizipativer Planungsverfahren in der Praxis oftmals begrenzt sind.

Aus raumzeitlicher Perspektive wird deutlich, dass die inhärente Unbestimmtheit dieses Planungsmodus‘ die legitimatorischen Stärken der anderen Raumzeittypen der Planung unterläuft. So wurde in den 1990er Jahren die Partizipation für die lange Dauer von Verwaltungsverfahren mitverantwortlich gemacht, wodurch die Gefährdung des (Wirtschafts-)Standorts Deutschland befürchtet wurde (ebd.: 167). Bezeichnenderweise hieß das Gesetz, mit dem der Einfluss der Partizipation zurückgedrängt wurde, „Beschleunigungsgesetz“ (ebd.). Damit wird abermals deutlich, dass im Feld der Wirtschaft eine eindeutig prognostizierbare Zukunft nötig ist, die die relational-inkrementelle Planungsweise nicht zu bieten hat, da sie Zukunftsoptionen offen hält, anstatt klare Zukunftserwartungen zu benennen. Zudem besteht die Gefahr, dass Bürger*innenbeteiligungsverfahren als Legitimationsbeschaffung für unterschiedliche Ziele herangezogen werden. Fürst und Scholles sprechen deshalb von „Scheinpartizipation“ (ebd.: 172). Denn Partizipation sei selten repräsentativ, sondern meist selektiv (ebd.: 175), da Bildung und Zeit unter den Betroffenen keineswegs gleich verteilt sind. In der konzeptionellen und inhaltlichen Offenheit des relational-inkrementellen Planungstypus sind sowohl potenzielle Antworten als auch neue Ursachen für Legitimationsprobleme angelegt. Denn „die Offenheit dieses neuen Typus der Stadtentwicklung [kann] auch in Unübersichtlichkeit, Beliebigkeit und Unverbindlichkeit […] von Konzepten münden.“ (Deutscher Städtetag 2013: 5).

5. Ein raumzeitlicher Experimentalismus?

Anhand der verschiedenen Raum- und Zeitkonstitutionen von Stadtplanungskonzepten wurde erstens deutlich: auch in diesem Kontext kann sinnvoll von einer sozialen Raumzeit gesprochen werden. Die Imagination von Stadt als utopischer Idealzustand ist auf einen absolutistischen Raumbegriff angewiesen, der mit einem statischen Zeitbegriff einhergeht. Wird Stadt als (anhaltend) entwicklungsbedürftig imaginiert, fällt die lineare Steigerungslogik mit einer territorialräumlichen Definition klar getrennter Funktionsbereiche zusammen. Innerhalb einer inkrementellen Planungslogik, durch die Entwicklungsoptionen offengehalten werden, wird Stadt wiederum im Bild des relationalen Raumes entworfen. Mit der raumzeitlichen Differenzierung der Planungstypen traten zweitens deren legitimatorische Stärken und Schwächen deutlich ins Profil. Die Planung im „Gott-Vater-Modell“ (Siebel 2006: 7) des absolutistisch-utopischen Typus erscheint der ingenieurswissenschaftlichen Dimension von Planungsaufgaben angemessen. Ebenso entfaltet sie im Bereich politischer Repräsentation identifikatorische Strahlkraft. Legitimationsprobleme bestehen jedoch im Bereich der Zivilgesellschaft, da die Expertenplanung im absolutistischen Raum stets hinter die dynamische Komplexität des Sozialen zurückfällt (Arendt). Der territorial-lineare Typus wiederum verarbeitet die „anonymen Systemimperative“ (Habermas) ökonomischer Effizienzsteigerung, weshalb seine legitimatorischen Stärken im Bereich der Wirtschaft liegen. Die funktionale Differenzierung des Planungswissens und die territorialräumliche Zergliederung der Stadt erzeugen jedoch strukturelle Blindheit (Jacobs). Die zeitliche und räumliche Unschärfe des relational-inkrementellen Typus wiederum ermöglicht die konzeptionelle Verarbeitung von Kontingenz, auf die die anderen raumzeitlichen Typen nur unzulänglich reagieren. Im Bereich der Zivilgesellschaft kann dieser Modus legitimatorisches Potenzial entfalten, wobei die Gefahr der Uneindeutigkeit besteht. Zudem kann der selektive Zugang zu Beteiligungsverfahren Legitimationsprobleme erzeugen, da dadurch das selbstgesteckte Ziel der Bürger*innenrepräsentation verfehlt wird.

In diesem reaktiven Charakter der Planung findet sich die von Farías angesprochene Umkehrung der zeitlichen Fokussierung der Planung, indem nicht mehr Zukunft gestalten, sondern letztlich auf Vergangenes reagiert wird (2020: 178). Wenn Zukunft allerdings nicht mehr aus der Gegenwart ableitbar ist, erscheint eine Festlegung auf konkrete Planungsziele riskant. Zygmunt Bauman sieht in dieser auf Kurzfristigkeit rekurrierenden Zeitkonstitution das bestimmende Merkmal der flüchtigen Moderne. Das Ansammeln von Zukunftsoptionen entspricht dem inkrementellen Lösen von Verbindungen, das ebenso wichtig wird, wie das Knüpfen derselbigen (Bauman 2003: 147ff.). Nachgerade wortgleich wird diese iterative Neujustierung der Planung im Positionspapier „Bedingt planbar!“ beschrieben (Krämer et al. 2016: 28). Die Funktion dieser Planungsform besteht also darin, in Zeiten der Ungewissheit flexible Handlungsoptionen offenzuhalten. Der reaktive Charakter relational-inkrementelle Planung steht somit unter dem gesellschaftlichen Horizont der flüchtigen Moderne (Bauman 2013), deren Anforderungen er konzeptionell verarbeitet.

Dementgegen verkörpern die Bahnenräume und klar zonierten Produktionsstätten die raumzeitliche Grunddisposition der Fortschritts- und Ordnungsphantasien des utopischen Städtebaus und der funktionalen Stadtentwicklung. Der absolutistisch-utopische und der territorial-lineare Planungstyp geben sich dadurch als Kinder der ‚schweren Moderne‘ zu erkennen, die im „Sternzeichen der Beschleunigung“ steht (Bauman 2003: 134f.). Eben diese „territoriale Logik der Industriekapitalistischen Moderne“ (Reutlinger 2011: 7) präge bis heute politische Programme und diffundiere so auch in Stadtentwicklungsansätze wie etwa „Soziale Stadt“ (ebd. 3). Zurecht kritisiert Reutlinger, dass „mit der funktionalen, kategorialen und schließlich territorialen Ordnung der sozialen Welt die Logik des industriekapitalistischen Arbeitsprozess fordistischer Prägung und der damit zusammenhängenden Konstitution gesellschaftlicher Räume übernommen [wird].“ (ebd.: 9).

Nach der raumzeitlichen Analyse der Planungskonzepte wird allerdings deutlich, dass die relational-empirische Definition von Sozialräumen, die im Kontext der Sozialen Arbeit vollständig funktional erscheint, im Kontext der Stadtplanung an Grenzen stößt. Nicht nur die raumzeitlichen Annahmen der ‚schweren‘, sondern ebenfalls die der ‚flüchtigen‘ Moderne können im Kontext der Stadtplanung dysfunktional werden. Territorialräumliche ebenso wie absolutistische Raumbilder sind schon allein deshalb nicht irrelevant, da sie – wissenssoziologisch gewendet – real in ihren Konsequenzen bleiben (Thomas/Thomas 1928: 571f.). Relational-inkrementelle Planung wiederum führt zu einer raumzeitlichen Inkompatibilität, da die Zeithorizonte der Stadtplanung meist Jahrzehnte umfassen und die kostspielige Bindung von Ressourcen nicht hinreichend mit dem lapidaren Hinweis auf das ‚Lösen und Knüpfen‘ von Verbindungen legitimiert werden kann.

Dass sich Legitimationsprobleme im Kapitalismus systematisch reproduzieren, konnte Jürgen Habermas bereits 1973 zeigen. Das Legitimationsproblem, das durch hohe Arbeitslosigkeit entsteht, kann zwar durch staatliche Transferleistungen partiell gelöst werden. Jedoch produziert diese Lösung wiederum neue Probleme. Das Legitimationsdefizit verlagert sich lediglich und taucht erneut auf Ebene der Verteilungsgerechtigkeit auf. Die Produktion immer neuer Legitimationsprobleme ist innerhalb des Systems nicht aufhebbar, weshalb der Kapitalismus (vermeintlich) auf sein Ende zusteuere und Habermas anachronistisch von Spätkapitalismus spricht (Habermas 1973). Im Sinne dieser systematischen Bedingtheit bleibt auch die wechselseitige Einschränkung legitimatorischer Reichweiten im Zusammenhang von Stadtplanung erhalten. Walter Siebel verweist in ähnlicher Form auf die immanenten Dilemmata der Planung, da diese stets „in eine Pluralität von Rationalitäten [eingebunden ist], die sich ergänzen können, die sich aber auch widersprechen.“ Daraus folgert Siebel: „Eine Planungsstrategie, wenn sie der Wirklichkeit angemessen, also gut ist, muss paradox konstruiert sein.“ (2006: 10).

Wie aus raumzeitlicher Perspektive deutlich wurde, erfassen diese widersprüchlichen Rationalitäten auch die verschiedenen Raumbegriffe möglicher Planung. Das bedeutet, dass auch territorial verdinglichte Vorstellungen von Raum, die Reutlinger im Kontext der Sozialen Arbeit als „naiv“ bezeichnet hat (Reutlinger 2009b: 19), durchaus sinnvolle und sogar legitime Raumkonstitutionen darstellen können. Containerräume im Weltbild des unterworfenen Raumes bleiben „mögliche, wenn auch vergleichsweise seltene Form[en] der Raumkonstitution“ (Löw 2015: 5). Auch diese verdinglichten und diskursiv vermittelten Raumvorstellungen bleiben wirkmächtig, da sie unmittelbaren Einfluss darauf haben, welche sozialen Prozesse durch die jeweils konstruierten Räume ermöglicht oder verhindert werden.

Möglicherweise gelänge es Planung zu verbessern, indem die konzeptionelle Verwendung unterschiedlicher Raumbegriffe verfolgt und deren jeweilige Belastbarkeit reflektiert würde. Eine raumtheoretisch reflektierte Stadtplanungstheorie könnte sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie sich nicht zwischen territorialräumlich verdinglichten oder relational netzwerkartigen Definitionen ihres Gegenstandes entscheidet. Lässt man sich darauf ein, verschiedene Raumbegriffe nicht per se als gut oder schlecht zu labeln, sondern vielmehr nach ihrer Funktionalität und Legitimität innerhalb konkreter Bezugsrahmen zu fragen, so lässt sich schlussfolgern, dass Planung stets mehrere Raumbegriffe integrieren sollte. Eine raumtheoretisch anspruchsvolle Planung könnte sich damit die raumzeitlich begründeten Reichweiten, Erklärungs- und Legitimationspotenziale verschiedener Raumbegriffe zunutze machen.

In Anlehnung an den demokratischen Experimentalismus John Deweys (Dewey 1980, zitiert nach Honneth 2015) ginge es letztlich um die undogmatische und experimentelle „Erprobung“ (Honneth 2015: 96) verschiedener raumzeitlicher Potenziale der Stadtplanung. Ein raumzeitlicher Experimentalismus würde, fernab konzeptioneller Linientreue, unterschiedliche Vorstellungen von Räumen verbinden und verschiedene Entwicklungsgeschwindigkeiten integrieren. Gelingende Planung könnte sich dann gerade aus einem Mischverhältnis der hier beschriebenen Planungstypen ergeben. Die Expert*innenplanung im Weltbild des absolutistischen, unterworfenen Raumes kann dabei ebenso relevant sein, wie die (teilweise zentimetergenaue) Festlegung territorialräumlicher Zonierungen. Ebenso mag es begründet sein, im Weltbild des relationalen Raumes die Kontingenz des Planungsgegenstandes anzuerkennen. Um das legitimatorische Fundament, auf welchem Stadtplanung dann gründet, möglichst belastbar zu machen, ginge es letztlich darum, dass sich Planung darüber verständigt, welche sozialräumlichen Bedingungen sie wissen kann und welche sie erfragen muss.

Literatur

Albers, Gerd (1993): Über den Wandel im Planungsverständnis. In: RaumPlanung, 61, 97–103.

Arendt, Hannah (1972): Vita Activa oder: Vom tätigen Leben. München, Berlin: Piper.

Bauman, Zygmunt (2003): Flüchtige Moderne. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Bauriedl, Sybille/Strüver, Anke (2017): Smarte Städte. Digitalisierte urbane Infrastrukturen und ihre Subjekte als Themenfeld kritischer Stadtforschung. In: sub\urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung, 5, 1/2, 87–104.

Berger, Peter L./Luckmann, Thomas (1980): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie (Orig. 1969). Frankfurt/Main: Fischer Verlag.

Bernhardt, Christoph (2017): Längst beerdigt und doch quicklebendig. Zur widersprüchlichen Geschichte der »autogerechten Stadt«. In: Zeithistorische Forschung – Studies in Contemporary History, 14, 3, 526–540.

Brandt, Arno/Läpple, Dieter (2018): Smart City oder: Die Stadt der Konzerne. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 63, 11, 113–120.

Bruyn, Gerd de (1996): Die Diktatur der Philanthropen. Entwicklung der Stadtplanung aus dem utopischen Denken. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg.

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (2009): Integrierte Stadtentwicklung in Stadtregionen. Projektbericht. www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2009/DL_ON372009.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI): Neue Leipzig Charta. Die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl. Verabschiedet beim Informellen Ministertreffen Stadtentwicklung am 30. November 2020. www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/eu-rp/gemeinsame-erklaerungen/neue-leipzig-charta-2020.html, (letzter Zugriff: 17.09.2021).

Burckhardt, Lucius (2017): Wer plant die Planung? (1974). In: sub\urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung, 5, 1/2, 105–114.

Deinet, Ulrich (2011): Sozialräumliche Jugendarbeit und Gemeinwesenarbeit: Schwestern, aber keine Zwillinge! In: sozialraum, 3, 1, 1–13, https://www.sozialraum.de/sozialraeumliche-jugendarbeit-und-gemeinwesenarbeit.php, (letzter Zugriff 17.09.21).

Deutscher Städtetag (2013): Integrierte Stadtentwicklungsplanung und Stadtentwicklungsmanagement. Strategien und Instrumente nachhaltiger Stadtentwicklung. www.staedtetag.de/files/dst/docs/Publikationen/Positionspapiere/Archiv/integrierte-stadtentwicklungsplanung-positionspapier-2015.pdf, (letzter Zugriff: 17.09.2021).

Dewey, John (1980): Liberalism and Social Action. In: Dewey, J. (Hrsg.): The Later Works. Band 2: 1935-1937, Carbondale, 1–65.