Sozialer Wohnbau – Sechs Leitsätze für mehr soziale Nachhaltigkeit im Geschosswohnungsbau

Marie-Therese Sagl

Der folgende Beitrag aus dem Spektrum der Architektursoziologie befasst sich mit baulichen Faktoren, die städtischen Geschosswohnungsbau in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit positiv beeinflussen können. Am Beginn steht ein theoretischer Überblick zur aktuellen Forschungslage und Zusammenarbeit zwischen Architektur und Sozialwissenschaften. Im zweiten Teil des Beitrags werden konkrete bauliche Elemente vorgestellt, die, so zeigten empirische Erhebungen in Graz, soziale Beziehungen in der Nachbarschaft positiv beeinflussen können. Aus diesen konkreten empirischen Ergebnissen konnten sechs Leitsätze für einen sozial nachhaltigen Geschosswohnungsbau entwickelt werden, welche den Kern des vorliegenden Beitrages bilden. Die empirischen Daten und Praxisbezüge beziehen sich auf die Wohnbaulandschaft in Österreich, die abgeleiteten Erkenntnisse können aber gewinnbringend für die bauliche und planerische Praxis über Ländergrenzen hinweg nutzbar gemacht werden.

1. Zum Verhältnis zwischen Architektur und Sozialwissenschaften

Trotz zahlreicher Annäherungsversuche und diverser Kooperationen in der Bau- und Forschungspraxis finden Architektur und Sozialwissenschaften nach wie vor schwer zu einander. Seit der Jahrtausendwende ist hier glücklicherweise eine große Weiterentwicklung und ein Zusammenrücken der beiden Disziplinen erfolgt. Dies geschieht in der bauwirtschaftlichen und architektonischen Praxis vor allem in Form von innovativen Bauprojekten, die den sozialen Zusammenhalt der BewohnerInnen mittels partizipativer Aspekte besonders in den Blick nehmen. Auch im Feld der Quartiers- und Gemeinwesenarbeit in großen Neubaugebieten, wie z.B. Graz-Reininghaus oder der Seestadt Aspern, arbeiten Stadtplanung, Baumanagement, Architektur und Sozialwissenschaften häufig eng miteinander. Auch in der Literatur findet man zahlreiche Projektbeschreibungen zu partizipativen Wohnbauten oder Gemeinschaftssiedlungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten, wie z.B. „Autofreie Stadt“, „Gemeinschaftswohnen“, „Generationenübergreifendes Wohnen“ usw. Da es sich hier zumeist um Projektbeschreibungen (also Erläuterungen zum Prozess von der Planung bis zur Fertigstellung von Bauwerken) handelt, blieben Darstellungen der Beziehung zwischen Individuum und (gebautem) Raum bisher jedoch primär modellhaft (vgl. Löw/Steets/Stoetzer 2007).

Die allgemeine Stadt- und Raumsoziologie geht in ihren Grundzügen davon aus, dass der umgebende Raum auf das soziale Verhalten der Individuen mannigfaltige Wirkungen hat. Gleichzeitig prägt der Mensch durch das Bauen und Gestalten von Räumen diese auch selbst (vgl. Sagl 2015). Wird also die grundsätzliche Existenz einer vorhandenen Wechselwirkung zwischen gebautem Raum und dem menschlichen Individuum bzw. dessen Verhalten heutzutage auch nicht (mehr) angezweifelt, fehlen doch fundierte Analysen dazu. Gleichzeitig wurden Themen der Nachbarschaft und Gemeinschaft im städtischen Umfeld in den letzten Jahren im Kontext von Stadtplanung, Siedlungsentwicklung und Quartiersarbeit verstärkt aufgegriffen, ja in vielerlei Hinsicht sogar als Kernthema von Zukunftsstrategien für städtisches Wohnen genannt (vgl. Oehler et al. 2017). Umso mehr zeigt sich gegenwärtig die Wichtigkeit und der Bedarf von praxisorientierter Forschung zu den konkreten Wirkungen von Architektur und (Stadt-)Raum auf das soziale Verhalten der BewohnerInnen. Hierzu wiederum fehlen empirische Studien und Nachweise der Wirkungsweisen zwischen beiden Dimensionen.

Beide Disziplinen bewegen sich zwar aufeinander zu, beforschen aber vorrangig die gemeinsamen Themen aus verschiedenen Perspektiven jeweils für sich. So haben viele SoziologInnen und ArchitekturforscherInnen in den letzten Jahrzehnten Aspekte des Raumes in den Blick genommen und aus verschiedenen theoretischen und praktischen Perspektiven heraus die Wechselwirkungen zwischen umbauten Raum, städtischer Umwelt und dem Menschen beschrieben. Dabei war jedoch primär jede Disziplin mit sich selbst beschäftigt und hat trotz zahlreicher Abhandlungen kaum über ihren eigenen Tellerrand hinaus geblickt. So entfaltet sich auch erst in den letzten Jahren „eine systematische und explizite Architektursoziologie, ein genuin soziologisches Interesse für Architektur sowohl in theoretischer als auch empirischer, gesellschaftsdiagnostischer Absicht“ (Delitz 2009: 5). Vor allem konkrete Auswirkungen gegenseitiger Beeinflussungen werden zwar als existent anerkannt und von ArchitektInnen wie SozialwissenschafterInnen bestätigt, diese Bestätigung entspringt aber entweder aus theoretischen Überlegungen (vgl. bspw. Lefebvre 1979 oder Löw 2001) oder viel mehr deren subjektiver Wahrnehmung und individuellen Erfahrungen (vgl. bspw. Tschom 2005) als empirischen Nachweisen. Gerade also in Hinblick auf empirische Forschungsarbeiten und konkreter Wirkungsforschung ist großer Aufholbedarf gegeben (vgl. Fischer/Delitz 2009) [1].

Im vorliegenden Beitrag soll dementsprechend nicht nur weitere empirische Arbeit im Themenspektrum des Zusammenwirkens zwischen gebautem Raum und (sozialem) Verhalten der Menschen angeregt werden, viel mehr wird hierfür auch eine erste Grundlage gelegt. Die Basis für diesen Beitrag bildet ein Forschungsprojekt welches sich mit den Zusammenhängen zwischen architektonischer Gestaltung und sozialer Nachhaltigkeit beschäftigte und dessen Fokus auf Ressourcenschonung im städtischen Raum lag. Aufbauend auf der umfassenden Datengrundlage aus diesem FFG-Forschungsprojekt namens „Ökotopia“ an der FH JOANNEUM Graz, konnte zum einen eine Wechselwirkung zwischen gebautem (Stadt)-Raum und sozialen Aspekten empirisch bestätigt werden und zum anderen fördernde und hemmende Faktoren für die verstärkte Berücksichtigung sozialer Nachhaltigkeit im Wohnbau erarbeitet werden. In weiterer Folge konnten auf Grundlage des empirischen Materials sechs Leitsätze für einen sozial nachhaltigen Wohnbau entwickelt werden, welche in diesem Beitrag vorgestellt werden sollen (vgl. dazu ausführlicher auch Sagl 2015).

2. Stadt(Raum) und Geschoßwohnungsbau

Ein Blick in die Praxis- und Theoriegeschichte zum Thema „Stadt“ zeigt, dass entgegen den geringen wissenschaftlichen Erkenntnissen über Möglichkeiten der Einflussnahme von Architektur auf die Förderung sozialer Ressourcen, das Thema der Stadt als Forschungsgegenstand in vielen Disziplinen (z.B. Soziologie, Stadtplanung, Energiewirtschaft, Verkehrsmanagement, etc.) eine lange Tradition hat. Bezugnehmend auf den berühmten Stadtsoziologen Louis Wirth, der die Stadt für soziologische Zwecke durch „eine relativ große, dicht besiedelte und dauerhafte Niederlassung gesellschaftlich heterogener Individuen“ (Wirth 1974: 48) gekennzeichnet ist, ergänzt man deren Kerncharakteristika heute weitestgehend um Kategorien sozialer Prozesse, die in Wechselwirkung mit der gebauten Umwelt das Gesamtkonstrukt „Stadt“ bilden (vgl. Sagl 2015).

Die Geschichte von Städten als Wohn- und Lebensort der Menschen geht weit in die Antike zurück. Allerdings war der Blickwinkel, mit dem die Menschen eine Stadt betrachteten, nicht immer der gleiche. Beispielsweise wurde in der Großstadtkritik der Stadtsoziologie des 19. und 20. Jahrhunderts die Stadt vielfach als menschenfeindlicher und unwirtlicher Lebensraum beschrieben (vgl. Mitscherlich 1965). Die Stadt würde, so die Kritik verschiedener AutorInnen, z.B. Otto Ammon (1893), W. H. Riehl (1935) oder Alexander Mitscherlich (1965), angesichts von großer Heterogenität und Anonymität soziale Beziehungen negativ beeinflussen bzw. sogar verhindern. Einen Gegenpol dazu, im Sinne einer Kritik an der Großstadtkritik, setzte 1961 Hans Paul Bahrdt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rückte die Stadt generell in den Fokus der Soziologie und mit der Entwicklung der Sozialökologie, versuchte man erstmals verstärkt erklärende Erkenntnisse für städtische Problemlagen, wie etwa soziale Ungleichheit zu finden, anstatt wie bisher eher beschreibend und statistisch zu arbeiten (vgl. Sagl 2015).

Diese sozialen Prozesse und Elemente einer Stadt gewinnen im Bereich der Stadtforschung und Praxis von Stadtplanung immer mehr an Bedeutung, nicht zuletzt weil immer mehr Menschen in Städten wohnen und die Wohnqualität vieler Menschen auf engem Raum gewährleistet bzw. verbessert werden soll (vgl. Sagl 2015). Vor allem Aspekte der Nachbarschaft im städtischen Raum werden aktuell verstärkt aufgegriffen und wir erleben zurzeit eine Revitalisierung des Nachbarschaftsbegriffes in Wissenschaft und Praxis. So wird versucht auch in theoretischer Perspektive das Konzept der Nachbarschaft für heutige Ansprüche zu reformulieren und zu erklären (vgl. Oehler et al. 2017).

Zentrales Element einer Stadt(bildung) ist zweifelsohne der Wohnbau. „Da der Wohnbau sehr große Teile einer Stadt ausmacht, ist er auch in sehr hohem Maß für das mitverantwortlich, was die Stadt ist [Hervorhebungen im Original]“ (Schindler/Szedenik 2014: 16). Wohnen ist eines der wichtigsten menschlichen Grundbedürfnisse, wobei die Anforderungen, die ein Mensch an seinen Wohnraum stellt, sehr vielfältig und auch gesellschaftlich geprägt sind (vgl. Flade 1987). Wohnraum als solches hat im modernen westlichen Kontext primär vier Grundfunktionen zu erfüllen: Erstens ist die Wohnung Ort der Erholung bzw. des Nicht-Arbeitens, zweitens gilt sie als Ort der Familie sowie Ort der Privatheit, aber zu guter Letzt auch gleichzeitig als ein materielles Gut, über das z.B. in Form des Erwerbs einer Immobilie verfügt wird (vgl. Häußermann/Siebel 1992). In der Architektur wiederum ist der Wohnbau eine zentrale Kernaufgabe und großes Geschäftsfeld. Hier steht der Wohnungsbau im modernen städtischen Gefüge einigen neuen Herausforderungen gegenüber. So gilt es vorrangig, möglichst ressourcenschonend – im ökologischen, aber auch monetären Sinne – zu Bauen (vgl. Sagl 2015).

Blickt man auf die Entwicklung des (städtischen) Geschoßwohnungsbaus, lässt sich erkennen, dass der Wohnbau als solches bereits Anfang der 1920er Jahre eine der zentralen Aufgaben von ArchitektInnen war und schon damals drei, zum Großteil bis heute gültige Grundannahmen für die Planung und Errichtung des Wohnbaus Anwendung fanden:

- Der Schwerpunkt der Planung liegt auf der Organisation des Grundrisses, nicht auf jener des Raumes. Das zentrale Element der Planung ist also der Geschoßplan, über den der/die ArchitektIn die Wohnungsgestaltung kontrolliert.

- Ziel der Planung ist das Erreichen eines Raumminimums und nicht eines Raummaximums für die jeweilige Einheit. Es geht als eher um die Beachtung von Grenzen des Notwendigen, als des Idealen.

- Prinzipiell werden im Planungsprozess StandardnutzerInnen und Standardfamilien definiert. Dementsprechend werden Grundrisse standardisiert und effizient deterministisch im Entwurf umgesetzt und keine Individuallösungen eingeplant. (Vgl. Forlati 2014)

Diese drei Planungsprinzipien werden vielfach bis heute in den Vordergrund gestellt und meistens um ökonomische Aspekte ergänzt. Wenig Platz war bzw. ist in der Planung für individuelle Bedürfnisse und soziale Aspekte des Geschoßwohnungsbaus. Die Auswirkungen kennen wir alle in Form von Standardgrundrissen und Wohnungen, die unflexibel und unterdimensioniert sind sowie schlechte Wohnqualität bei hohen Mieten mit sich bringen. Die Marktsituation und der Mangel an Wohnraum in boomenden Städten führt dazu, sogar die minderwertigste Wohnung noch gut gewinnbringend vermietet werden kann.

Doch in den letzten Jahren werden diese drei Grundannahmen des Wohnbaus vor allem von einer neuen Generation an PlanerInnen immer mehr hinterfragt und die Qualität und Attraktivität von Wohnraum gewinnen an Bedeutung. So wird attraktiver Wohnraum immer mehr „als ein relevanter Faktor mit Einfluss auf die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Städten und/oder den umgebenden Regionen gesehen“ (Forlati 2014: 41). In diesem Gefüge spielt die Ausdifferenzierung im Vergleich zur Standardisierung von Wohnformen ebenfalls eine große Rolle. So wird beispielsweise in Form von Themenwohnbau (z.B. Niedrigenergie, Familien, Ältere Menschen, etc.) „versucht, bestimmte Qualitäten anzubieten, von denen man annimmt, dass sie für bestimmte Nutzergruppen relevant sind“ (Forlati 2014: 43). Ebenso zeigt sich diese Ausdifferenzierung in Grundrissen und Gebäudemaßstäben und spiegelt so die voran schreitende Individualisierung der Gesellschaft wieder. Wohneinheiten sollen heutzutage vermehrt als Unikate gelten, flexible Wohnungsgrundrisse haben und multifunktional sein. Silvia Forlati (2014) beschreibt in ihrem Beitrag zum Wandel des Geschoßwohnungsbaus auch eine verstärkte Beachtung der immateriellen Dimension des Wohnbaus, welche nicht unterschätzt werden sollte. Als Beispiel führt sie hier Dienstleitungsangebote an, welche an das Wohnungsangebot geknüpft sind (z.B. Pflege im eigenen Heim oder die Kombination aus Wohn- und Arbeitsraum gekoppelt mit Angeboten der Unternehmensgründungsberatung) (vgl. Forlati 2014). Vielfach wird für diese immaterielle Dimension der Begriff der Software genutzt und im Vergleich dazu für die baulichen Elemente von der Hardware gesprochen.

3. „Software“ und soziale Nachhaltigkeit im Geschoßwohnungsbau

Eine andere Kategorie dieser „Software“ und somit Element der immateriellen Dimension des Wohnbaus ist der Aspekt des Sozialen bzw. der sozialen Nachhaltigkeit. Viele Städte haben unter dem Sammelbegriff des „Sozialen Wohnbaus“ bereits gesetzliche Rahmenbedingungen in ihren Wohnbaubestimmungen verankert, die Kriterien der sozialen Nachhaltigkeit beinhalten. Welche thematischen Schwerpunkte hier gesetzt werden und welche Dimensionen sozialer Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen ist sehr divergent. Vorrangig werden aber mit dem Begriff „Sozialer Wohnbau“ die ökonomischen Bedingungen des Wohnbaus, also leistbarer und dem sozialen Gedanken verpflichteter Wohnraum verstanden (vgl. Schindler/Szedenik 2014). Die Stadt Wien beispielsweise hat vier soziale Kriterien (Alltagstauglichkeit, Kostenreduktion durch Planung, Wohnen in Gemeinschaft, Wohnen für wechselnde Bedürfnisse) (vgl. Wohnfonds Wien 2017) an die Gewährung von Förderungen für Neubauwohnprojekte geknüpft. „Geförderter Wohnraum soll unterschiedlichen Nutzungen, NutzerInnengruppen und Wohnformen durch vielfältig nutzbare Grundrisse, Erschließungs- und Gemeinschaftsflächen und Außenbereiche entsprechen. Auf Alltagstauglichkeit und Reduktion der Errichtungs- und Bewirtschaftungskosten durch geeignete Planung ist zu achten. Soziale Durchmischung, Mitbestimmungskonzepte, Hausorganisation, identitätsstiftende Maßnahmen und Vernetzung mit sozialer Infrastruktur sollen gestärkt werden“ (Wohnfonds Wien 2017: 1).

Soziale Nachhaltigkeit als die dritte Säule des Nachhaltigkeitsbegriffes neben Ökonomie und Ökologie nimmt in der bisherigen Debatte um Nachhaltigkeit nach wie vor eine untergeordnete Rolle ein (vgl. Empacher/Wehling 2002). Leider hat sich hier seit diesem traurigen Befund von Claudia Empacher und Peter Wehling aus dem Jahr 2002 wenig verändert. Positiv anzumerken ist aber, dass soziale Nachhaltigkeit nicht nur verstärkt in Bauleitfäden und Bauprojektberichten auftaucht, sondern auch immer mehr Thema von Forschungsarbeiten wird. Hier wird beispielsweise auch an Kriterienkatalogen und Modellen für die Messung sozialer Nachhaltigkeit von Wohnquartieren gearbeitet. Ein Beispiel dafür ist das bereits obig erwähnte Grazer Forschungsprojekt Ökotopia, in welchem unter anderem ein Kriterienkatalog zur Messung von Nachhaltigkeit in Stadtteilen entwickelt wurde. „Das ÖKOTOPIA-Modell ist ein multifaktorieller Kriterienkatalog, mit dem sich städtebauliche, technische, ökologische und soziale Aspekte ressourcenschonender Stadtentwicklung miteinander vernetzt und quantitativ abschätzen lassen“ (FH Joanneum 2018). Dieses Modell soll es StädteplanerInnen und politischen Verantwortlichen erleichtern, Stadtentwicklungsprojekte unter Aspekten der Ressourcenschonung beurteilen zu können (vgl. FH Joanneum 2018).

Für eine formale Definition sozialer Nachhaltigkeit kann diese im Kern einerseits auf die Kategorien der materiellen Ressourcen von Personen und auf deren physische Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Wohnen, etc. fokussiert werden. Andererseits werden häufig soziale Indikatoren wie Chancengleichheit, Partizipation, soziale Sicherheit, Bildung usw. genannt (vgl. Empacher/Wehling 2002). Nun sind letztgenannte Indikatoren wie Bildung und Chancengleichheit für einzelne Bauprojekte und Stadtteile schwer zu messen und noch schwerer zu beeinflussen. Viel eher eignet sich ein Fokus auf Aspekte des sozialen Zusammenhalts und sozialer Ressourcen im sozialen Nahraum und der Nachbarschaft. Vor allem auf der kleinteiligen Ebene von einzelnen Stadtteilen und Wohnsiedlungen gibt es hier zahlreiche Potentiale gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Förderung sozialer Beziehungen unter den BewohnerInnen zu fördern (vgl. Sagl 2015). Gerade nachbarschaftliche Beziehungen bärgen ein großes und häufig ungenutztes Potential zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft (vgl. Fleming/Baum/Singer 1985).

Die letztgenannten AutorInnen Fleming, Baum und Singer liefern in ihrem Forschungsbeitrag nicht nur wichtige Erkenntnisse auf dem Gebiet der Nachbarschaftsbeziehungen, sondern auch in Bezug auf die Entstehung und Formation von sozialen Beziehungen im Raum. „The basic premise [...] is the notion that environmental variables affect the frequency and quality of social contacts, which, in turn, influence social support“ (Fleming/Baum/Singer 1985: 328). Diese Ergebnisse aus dem Jahr 1985 stellen einen Meilenstein in der Erforschung der Beziehung zwischen gebautem Raum und menschlichem Verhalten dar. Viele der Ergebnisse von Fleming, Baum und Singer konnten in jenen empirischen Ergebnissen, auf denen der vorliegende Beitrag beruht, bestätigt werden. Auf diesen Daten aufbauend wurden sechs Leitsätze für einen sozial nachhaltigen Wohnbau entwickelt, welche im Folgenden vorgestellt werden sollen (vgl. Sagl 2015).

4. Sechs Leitsätze für einen sozial nachhaltigen Wohnbau

Die angespannte Marktsituation in vielen Ländern und Ballungszentren in Bezug auf den Neubau von Wohnungen erklärt, warum nach wie vor vorwiegend minderwertig und hauptsächlich gewinnmaximierend gebaut wird. Eine steigende Achtsamkeit und Berücksichtigung von (sozialen) Qualitäten bei Wohnbauträgern und PlanerInnen ist aber erkennbar. Für diese Generation von verantwortungsvollen PraktikerInnen des Wohnbaus sollen hier sechs Leitlinien vorgestellt werden, mit Hilfe derer soziale Ressourcen durch gezielt eingesetzte architektonische Elemente gefördert werden können.

4.1 Korrelation zwischen Raum und Aktion!

Der Wirkungszusammenhang zwischen dem gebauten physischen Raum und dem sozialen Verhalten der Menschen ist für soziale Nachhaltigkeit von großer Bedeutung.

Verschiedene AutorInnen [3] aus der Stadt- und Raumsoziologie, Psychologie, Kulturanthropologie, Architektur, Geographie und usw. beschäftigten sich bereits mit dem Wirkungszusammenhang zwischen gebautem Raum und sozialem Verhalten und beschrieben vielfach eindeutige Korrelationen dieser beiden Parameter. Teilweise wird Dingen oder Gebäuden sogar eine Art Handlungsfähigkeit unterstellt, da sie im übertragenen Sinne – wie auch Handlungen von Menschen – Reaktionen hervorrufen. (Gebaute) Räume eröffnen Möglichkeiten, schließen ein bzw. aus, bieten Gelegenheiten, weisen ab, unterstützen, hindern, verleiten und vieles mehr.

Die empirische Untersuchung, die diesem Beitrag zu Grunde liegt, zeigt konkret, dass die Nutzung von gemeinschaftlichen halböffentlichen Räumen zu vermehrten Nachbarschaftsbeziehungen führt. Treffpunkte und die Existenz von Kommunikationszonen führen natürlich manchmal auch zu Konflikten. Daraus aber kann dennoch verstärkte Gemeinschaft entstehen, wenn diese Konflikte positiv bewältigt werden. Die qualitative Gestaltung von Räumen hat nicht nur bei der Konfliktvermeidung, sondern auch für die Nutzungshäufigkeit und das Entstehen von Kontakten und sozialen Beziehungen eine wichtige Bedeutung für die Menschen.

4.2 Der Mensch im Mittelpunkt!

Eine sozial nachhaltige Wohnraumplanung geht im Sinne eines „Human Centered Approach“ von dem Menschen, seiner Lebenswelt und seinen Bedürfnissen als Fokuspunkt aus.

Die Planung eines Gebäudes nach den drei klassischen oben genannten Grundannahmen für die Errichtung von Wohnungen in Form von Standardgrundrissen und Raumminimierung führt zu einer großen Diskrepanz mit den tatsächlichen Bedürfnissen der NutzerInnen und deren Lebenswelt. Wenn man die Ausgangsperspektive für die Planung weg vom Reißbrett und dem Fokus der Gebäudehülle, der Ästhetik, den nutzbaren Quadratmetern, der Kostenminimierung und Profitmaximierung und dem Blick von oben herab auf den Plan hin zu den Bedürfnissen der Menschen, die das Gebäude später nutzen werden legt, entstehen viele positive Effekte. Empirische Daten zeigen, dass die Wohnzufriedenheit in jenen Siedlungen, bei denen bewusst Augenmerk auf das Zusammenleben der Menschen gelegt wurde, eine höhere ist (vgl. Ple 2013 oder Sagl 2015). Ebenso zeigt sich dort eine höhere Intensität an Nachbarschaftsbeziehungen und eine stärkere Identifikation mit der Wohngegend. In den betreffenden Siedlungen wurden keine standardisierten Wohnungsgrundrisse schlichtweg aneinandergereiht, sondern Vielschichtigkeit und Individualität hoch gehalten (vgl. a.a.O.).

ExpertInnen betonen in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Architektur. Während PlanerInnen häufig nicht einmal wissen, wer die späteren NutzerInnen ihrer Gebäude sein werden, spielen human- und sozialwissenschaftliche Inhalte in den Curricula der planenden Berufe nur eine untergeordnete und oft negativ behaftete Rolle. Wenn PlanerInnen nichts über die Bedürfnisse der Menschen lernen, wie sollen sie diese dann in ihren Planungen berücksichtigen können? Hier sind vor allem die Hochschulen aufgefordert, human- und sozialwissenschaftliche Inhalte stärker im Curriculum zu verankern und so den ArchitektInnen und BauingenieurInnen interdisziplinäres Handwerkszeug zu liefern, damit diese auf wissenschaftlich fundiertes Wissen über die Menschen zurück greifen können und nicht nur aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz heraus agieren müssen. Gleichzeitig muss als zentraler Fokus der Planung, nicht der Geschossplan oder die Ästhetik der Gebäudehülle, sondern die Nutzbarkeit des Gebäudes durch die späteren NutzerInnen und deren Bedürfnisse im Vordergrund stehen.

4.3 Raum für Gemeinsames!

Die Entstehung sozialer Ressourcen braucht Ort für Gemeinschaft und die Kommunikation fördernde Rahmenbedingungen.

Der soziale Kontakt zwischen Menschen findet nie ohne Raumbezug statt. Dementsprechend bestehen immer gewisse räumliche Bedingungen für einen sozialen Austausch, die förderlich oder hinderlich sein können. Eine Grundbedingung für sozialen Austausch ist jene, dass Raum zur Kommunikation und zum Verweilen zur Verfügung steht. Auch empirisch wird ein direkter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Nutzung von halböffentlichen gemeinschaftlich genutzten Flächen und der sozialen Ressource der nachbarschaftlichen Beziehungen bestätigt. Des Weiteren hat die schwer zu fassende und nicht in einfache Rezepte formulierbare Atmosphäre von Räumen eine vornehmliche Bedeutung.

Es sollte bei der Gestaltung von Gemeinschaftsräumen ein Bezug zwischen dem Gebäude und den Menschen, die dieses nutzen hergestellt werden. Dies gilt nicht nur im Sinne der Bedürfnisanpassung und Aufenthaltsqualität, sondern auch dahingehend, dass halböffentliche Räume als verbindende Gemeinsamkeit und Konnex der BewohnerInnen zueinander betrachtet werden, dem genügend Raum und Platz mit entsprechender Qualität zur Verfügung stehen sollten. Als Beispiele für die Realisierung gelungener Gemeinschaftsräume bieten sich Projekte unterschiedlichster Größe mit einem differenzierten Freizeitangebot (z.B. Sauna, Hallenbad, Kinderspielplatz, Werkstätten, etc.) an.

Im übertragenen Sinne lässt sich also nicht nur von der Kommunikation zwischen den Menschen, sondern auch von der Kommunikation zwischen Gebäude und Menschen sprechen, die gefördert werden kann. Ein Zwang zur Gemeinschaft ohne Rückzugsmöglichkeiten und Individualität, beispielsweise in Bezug auf Einsehbarkeit, Mithörbarkeit, etc., sind wiederum genauso kontraproduktiv.

4.4 Flexible und offene Strukturen!

Sozial nachhaltiger Wohnbau inkludiert Flexibilität, Variabilität und Offenheit bei den Strukturen.

Menschliche Bedürfnisse sind nicht gleichförmig, sondern heterogen und verändern sich im Laufe des Lebens. Bis zu einem gewissen Grad kann und sollte der Wohnbau dieser Vielfalt und Prozesshaftigkeit gerecht werden. Flexibilität in den baulichen Grundstrukturen trägt dazu bei, dass sich das Gebäude den wandelnden Bedürfnissen der BewohnerInnen anpasst und auch Möglichkeiten zur Aneignung der Räume bestehen, was wiederum die ortsbezogene Identifikation fördert. Das individuelle Eingehen auf die Anforderungen der BewohnerInnenbedürfnisse beginnt bei der Grundrissgestaltung, endet jedoch nicht bei den Außenwänden der einzelnen Wohneinheiten. So kann man davon ausgehen, dass eine robuste und tragfähige Primärstruktur mit einer flexiblen und leicht veränderbaren Sekundärstruktur vervollständigt werden sollte. Dadurch können die Menschen den Wohnraum ihren veränderten Wohnbedürfnissen anpassen, anstatt umziehen zu müssen. Gleichzeitig ist eine Offenheit und Variabilität bei der Gestaltung und Planung von gemeinschaftlich genützten Flächen wichtig, damit die Funktionen zum einen multipel einsetzbar sind und zum anderen die Möglichkeit der individuellen Gestaltung gegeben ist. Dies muss soweit gehen, dass laufend auch während der späteren Nutzung immer wieder verschiedene Gestaltungs- und Individualisierungsmöglichkeiten bestehen. So wird auch die Bildung einer stärkeren emotionalen Bindung mit der Siedlung bzw. dem Quartier erleichtert. Die Identifikation mit der Wohngegend korreliert wiederum positiv mit der sozialen Ressource der Nachbarschaft und der Wohnzufriedenheit, was zeigt, dass eine hohe Identifikation mit der Wohngegend auch soziale Beziehungen im nachbarschaftlichen Gefüge positiv beeinflussen können.

4.5 Soziale Benefits als zentraler Mehrwert!

Die Ergänzung der gebauten Gebäudeform durch soziale „Extra Values“ und eine „Soziale Software“ stellen Ankerpunkte für eine gelungene soziale Nachhaltigkeit im Wohnbau dar.

Soziales Verhalten lässt sich nicht determinieren. Dementsprechend hat die Einflussmöglichkeit der Architektur auch ihre Grenzen. Was die Menschen aus dem gebauten Raum machen, hängt also nicht nur von reinen Fakten wie Grundrissen, Dichten, Funktionen und Größenordnungen ab, sondern ebenso sehr von der „Sozialen Software“ drum herum. Oft braucht es dazu Anregung, Motivation und Mediation von außen. Neben der bereits erwähnten und so schwer zu fassenden Atmosphäre der Räume, die durch organische Materialien, einschließende und abgrenzende Elemente und Zäsuren, Licht usw. beeinflusst wird, geht es vielfach darum, den Gebäuden im übertragenen Sinne ein Gesicht zu geben. Das jeweils Besondere des Gebäudes berührt die Menschen emotional und beeinflusst ihre Wahrnehmung und ihr Verhalten. So werden die menschlichen Sinne angesprochen und Emotionen angeregt.

Emotionen sind nicht immer nur positiv, so können natürlich auch Spannungen und Streitereien auftreten. Menschliche Beziehungen bedeuten soziale Auseinandersetzung, Auseinandersetzung wiederum bedeutet Kontakt. Gerade für gemeinschaftliche Wohnformen mit vielen heterogenen BewohnerInnen verschiedenen Alters, Herkunft, Familienstand, Religion, usw. und daraus folgend verschiedenen Bedürfnissen ist eine externe Begleitung dieser Auseinandersetzung – nicht dauerhaft, aber im Bedarfsfall immer wieder – zur Unterstützung der BewohnerInnen empfehlenswert. Die positive Wirkung eines gut moderierten Organisationsprozesses setzt sich bei Partizipationsprojekten immer mehr durch, fehlt aber leider in späteren Phasen des Gebäude-Lebens-Zyklus zumeist noch. Auch diese „Soziale Software“ muss programmiert und gewartet werden, damit sie funktioniert. In diesem Sinne sollte also auch in späteren Gebäudelebensphasen eine Begleitung und Moderation möglich und selbstverständlich sein.

4.6 Mehr interdisziplinäre Kooperation!

Sozial nachhaltiger Wohnbau kann nur durch eine intensivere interdisziplinäre Zusammenarbeit in Ausbildung, Theorie und Praxis vorangetrieben werden.

Forschungstätigkeiten und die professionelle Praxis finden meist innerhalb der eigenen Disziplin statt und nur selten wird über den Tellerrand der eigenen Forschungsrichtung geblickt. Gerade der Bereich der Nachhaltigkeit(sforschung) wird vorrangig der Domäne des Umweltsektors zugeordnet. Im Alltag von Forschung und Praxis stecken wir so tief im disziplineigenen Fachwissen, dass uns der Blick für die Zusammenhänge abhanden gekommen ist und die (soziale) Natur nicht mehr als Ganzes wahrgenommen wird. Für den konkreten Bereich des Wohnbaus bedeutet dies, dass die einzelnen planenden Professionen so sehr auf ihre individuellen Fachaspekte konzentriert sind, dass ihnen oft – sogar bei besten Bemühungen und dem Willen zur Integration – das Wissen und Verständnis für das Soziale fehlt und man sich auf Normen, Energieeffizienz und Stoffverbräuche reduziert. Hier werden große Mankos in der Ausbildung der planenden Berufe verortet und der Ruf nach einer stärkeren Integration der sozialen Nachhaltigkeit bzw. des Wissens um soziale Zusammenhänge in den einzelnen Curricula ist laut. Nur so kann eine ganzheitliche Betrachtung von Nachhaltigkeit gelernt und eine breite dauerhafte Integration sozial- und humanwissenschaftlicher Inhalte erwirkt werden. Einerseits muss also das Wissen um soziale Prozesse Eingang in die Wissens- und Lehrinhalte der planenden Berufe finden und andererseits interdisziplinäre Kooperationen vermehrt werden. Dies wiederum setzt gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen voraus, welche aktuell vielfach noch fehlen.

5. Zusammenfassung und Ausblick

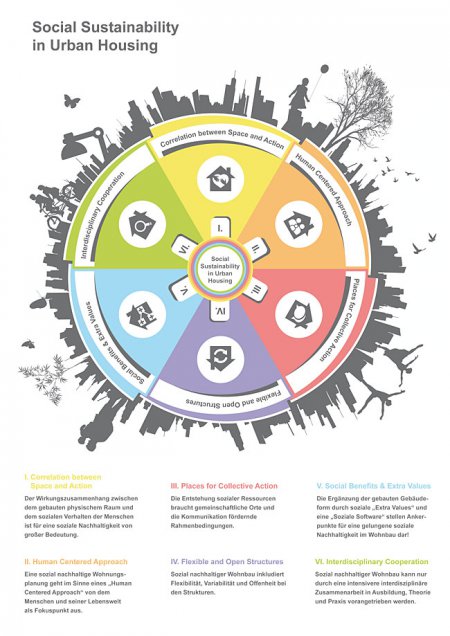

Die vorgestellten Leitsätze beziehen sich also zusammenfassend vor allem auf eine Änderung der Perspektive der planenden Berufe hin zu jener Perspektive, die die späteren NutzerInnen von Gebäuden einnehmen und empfehlen einen stärkeren sozialwissenschaftlichen Impetus im Bereich der Architektur und Bauplanung. Folgende Abbildung zeigt einen Überblick über die sechs genannten Leitsätze und deren zentraler Aussagen.

Abbildung 1: Social Sustainability in Urban Housing. Leitsätze für soziale Nachhaltigkeit im Wohnbau (eigene Darstellung; Illustration: Thanh Ho Ngo)

anklicken zum vergrößern

Für die praktische Realisierung dieser sechs Leitsätze können, basierend auf empirischen Forschungsergebnissen (vgl. Sagl 2015) folgende Empfehlungen für die qualitative Gestaltung sozial nachhaltiger Wohnungs– und Gebäudestrukturen gegeben werden:

- Private Räume sollen ausreichend Rückzugsmöglichkeiten bieten. Dazu braucht es ein ausgewogenes Maß zwischen einem möglichen Kontakt mit der Nachbarschaft und nicht einsehbaren Bereichen. In besonderem Maße gilt dies für den Schutz vor Blicken durch die unbeteiligte Öffentlichkeit, also PassantInnen. Neben dem Schutz vor Blicken, ist hier aber auch die Mithörbarkeit und möglichst geringe Lärmbelästigung durch NachbarInnen von Bedeutung. Es ist weiters zu beachten, dass kein Zwang zur Gemeinschaft herrschen soll. Es darf und soll auch BewohnerInnen geben, die in der Anonymität der Stadt leben und sich nicht an Gemeinschaftsaktivitäten beteiligen wollen.

- Halböffentliche Räume sollen einer flexiblen Sekundärstruktur folgend Möglichkeiten der weiteren Entwicklung, Gestaltung und Aneignung nach dem Einzug der BewohnerInnen ermöglichen und so die Identifikation mit dem Gebauten fördern. Diese Sekundärstruktur muss in eine hochwertige tragfähige Primärstruktur eingepasst sein. Die Schaffung von Kommunikationszonen bzw. Kommunikationsräumen stellt die Basis einer nachbarschaftlichen Gemeinschaft dar. Hier ist auf eine gute Ausgewogenheit zwischen einem „Zwang zur Begegnung“ und dem Offerieren von Optionen zur freiwilligen Kommunikation zu achten. Notwendige Zwischenräume wie etwa Wege oder andere Erschließungen und Freiflächen sowie deren Gestaltung haben eine große Bedeutung im kommunikativen Prozess. Hier muss auch darauf geachtet werden, dass genug Platz ist, Kommunikation stattfinden zu lassen (z.B. mindestens drei Meter Breite bei Laubengängen, Atrien, etc.). Gerade die Erschließungswege bieten sehr gute Möglichkeiten, zufällige Begegnungen zu fördern und Kontakt zu erzeugen.

- Vor allem Freiflächen haben eine vordringliche Semantik im halböffentlichen Raum. Eine Gestaltung dieser Räume mit einer angemessenen inneren Distanz zwischen den einzelnen Baukörpern eines Ensembles erwies sich als förderlich. Die Gebäude, die die Freifläche umgeben, sollten weiters einen Bezug zueinander haben und dadurch bereits Gemeinschaft suggerieren und eine Mitte bilden. Innenhöfe, Atrien etc. bieten hier gute Voraussetzungen. Es ist für eine hohe Aufenthaltsqualität wichtig, dass auch Überdachungen vorhanden sind, um die Menschen vor zu viel Sonne und Regen zu schützen. Dies gilt ebenso für öffentliche Räume wie Parks, Spielplätze und Ähnliches. Gewiss spielt gerade bei Freiflächen auch das Material eine große Rolle für die Raumatmosphäre. Dementsprechend ist organischen „warmen“ Materialien im Sinne des Wohlfühlfaktors der Vorzug zu geben [4]. Hauseingänge sollten gut einsehbar und gut beleuchtet sein. Dieser Sicherheitsaspekt fungiert nicht nur als Abschreckung gegenüber EinbrecherInnen, sondern gibt auch den heimkommenden Bewohnerinnen und Bewohnern ein höheres Sicherheitsgefühl. Hausvorsprünge, Büsche oder Hecken, hinter denen sich jemand verstecken könnte, sind hier kontraproduktiv.

Bei der Gestaltung von Gemeinschaftsflächen muss klar sein, für wen die jeweiligen Räume geplant werden. Dies gilt für Freiflächen genauso, wie für Räumlichkeiten. Es gibt viele verschiedene BewohnerInnengruppen, die die halböffentlichen Flächen jeweils anders nutzen. Familien, Kinder, Jugendliche, alte Menschen, Frauen, Männer usw. – alle haben andere Ansprüche an diesen Gemeinschaftsraum. Hier entstehen auch viele Konflikte, etwa wenn Jugendliche älter werden und sich auf dem Spielplatz für Kleinkinder aufhalten. Dem kann mit einer guten Planung, die auch Adaptionsmöglichkeiten und verschieden nutzbare Bereiche inkludiert, entgegen gewirkt werden. Gemeinschaftsräume stellen einen ganz besonderen Bereich der halböffentlichen Räume dar und gerade diese sind in der Diskussion immer wieder umstritten [5].

Was kann also die Architektur zu deren Erfolg beitragen? Folgende Punkte erscheinen mir von zentraler Bedeutung:

- Es braucht eine Flexibilität bei der Funktionszuschreibung und den Nutzungsmöglichkeiten, aber auch bei der Ausstattung. Nutzungsneutrale Räume zu planen und deren spezifische Nutzung im partizipativen Prozess mit BewohnerInnen zu definieren, erleichtert die spätere Anpassung.

- Gerade bei Gemeinschaftsräumen spielt die Qualität der Raumatmosphäre (verwendete Farben, Materialien, Licht, etc.) eine große Rolle.

- Manche vielleicht inhärent tautologische Elemente wie Wasseranschlüsse für die Küche oder Toilettenanlagen für das Gemeinschaftshaus, sind leider noch nicht überall Standard.

- Raumnutzungsmanagement: Zuträglich zu einer reibungslosen Nutzung von Gemeinschaftsräumen scheint ein modernes Zutrittssystem, mit dem nachvollziehbar ist, wer wann den Raum genutzt hat. Auch die Verwaltung und Einteilung der Nutzungszeiten muss geregelt sein. Hier braucht es Zuständigkeiten.

- Insgesamt ist im Zusammenhang mit Gemeinschaftsräumen eine moderierte und begleitete Gestaltung und Verwaltung sehr empfehlenswert.

Im Rahmen der Analyse konnten viele konkrete Gestaltungsvorschläge und Empfehlungen für die Ausgestaltung des Geschosswohnungsbaus definiert werden. Einzelne Elemente allein bleiben aber trotz deren gut gemeintem Einsatz oft wirkungslos. Vielmehr kommt dem Aspekt der Atmosphäre eine gewichtige Rolle zu. Dieser Aspekt der Ausstrahlung der Räume und Orte ist auch für ganze Städte und die Stadtplanung von enormer Wichtigkeit. Schon Mitscherlich (1965) beschwor dieses Antlitz einer Stadt, diesen „Stadtgeist“ als unbeschreiblich und tiefgründig. „Neigung und Abneigung gegenüber dieser »Gestalt« einer Stadt bilden sich auf so komplexe Weise, daß [SIC!] das ABC der Ästhetik sie nicht erklären kann […]“ (Mitscherlich 1965: 32). Dabei geht es bei diesem Antlitz einer Stadt nicht darum, multiplizierbare Patentrezepte zu finden bzw. anzuwenden. Jede Stadt, jede Siedlung, jedes Gebäude ist individuell. Wichtiger ist es, der Stadt und ihren Gebäuden eben ein solches Gesicht zu geben und Vielfalt zu erzeugen. Ein Gesicht kann durch zusätzliche Werte – neben Funktion und der Form – für die Gebäude entstehen. Diese zusätzlichen Werte, so genannte „extra values“, haben qualitativen Charakter und bringen dem Gebäude Individualität [6]. So wird die nötige Identifikation mit dem Gebäude, der Siedlung, der Stadt erzeugt, was wiederum – das zeigen auch die vorliegenden Daten – zu einer höheren sozialen Nachhaltigkeit und stärkeren sozialen Ressourcen und in weiterer Folge stärkerem sozialen Zusammenhalt beiträgt.

Bei all diesen Vorschlägen und Empfehlungen für eine Architektur, die das soziale Zusammenleben in Siedlungen fördern kann, ist natürlich auch festzuhalten, dass Architektur nur Voraussetzungen schaffen kann. Verhalten lässt sich nicht erzwingen und so kann Architektur lediglich den Rahmen, die Grundstruktur bieten und Optionen aufzeigen, innerhalb der die BewohnerInnen sich entwickeln können. Hier gibt es eine Chance, „dass ein spezifisch gebauter Raum der Entfaltung bzw. Behinderung intendierter sozialer Interaktionen [...] förderlicher ist als ein anderer“ (Schäfers 2006: 35). Diese Chance gilt es zu nutzen, indem die Bedürfnisse der BewohnerInnen in den Vordergrund der Planung rücken. Der Architekt Friedl Prasenc formuliert diese Annäherung der Architektur an sozial- und humanwissenschaftliche Disziplinen sehr treffend: „In diesem Sinne wird die Aufgabe der Stadtplanung und in diesem Kontext auch die der Architektur nicht mehr so sehr die Organisation von Räumen sein, sondern die Organisation von Beziehungen“ (Prasenc, 2013: 46). Dabei sollte das Streben nach dem Schaffen von Optionen im Vordergrund stehen und soziale Nachhaltigkeit bei jedem Bauprojekt in den Blick genommen werden. In einem sozial nachhaltigen Wohnbau geht es dementsprechend nicht nur um gut durchdachte Wohnungsgrundrisse, sondern primär um die Veränderung des Blickwinkels hin zu einer ganzheitlichen Sichtweise. Wenn man also zur Ausgangsfrage nach mehr sozialer Nachhaltigkeit im städtischen Wohnbau zurück kehrt und versucht eine Antwort darauf zu finden, kann man davon ausgehen, dass man für den Bereich sozialer Nachhaltigkeit im städtischen Wohnbau vor allem eine stärkere interdisziplinäre Kooperation, politischen Willen und weniger Profitmaximierung sowie eine bewusstere Orientierung an den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohnern forcieren sollte (vgl. Sagl 2015).

Literatur

Ammon, Otto (1893): Die natürliche Auslese beim Menschen: auf Grund der Ergebnisse der anthropologischen Untersuchungen der Wehrpflichtigen in Baden und anderer Materialien. Jena.

Bachmann, Nicole (1998): Die Entstehung von sozialen Ressourcen abhängig von Individuum und Kontext. Münster et al.

Bahrdt, Hans-Paul (1969): Die moderne Großstadt. Hamburg (orig. 1961).

Bourdieu, Pierre (Hrsg.) (1997): Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz.

Bourdieu, Pierre (1997): Ortseffekte. In: Ders. (Hrsg.): Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz, 159-167.

Brech, Joachim (2010): Soziale Nachhaltigkeit bringt Qualitätssprung In: „Wohnen: Plus“, Fachmagazin der gemeinnützigen Bauvereinigungen, Heft 2/2010, Wien, 34-35.

Cohen, Sheldon/Syme, Leonard (Hrsg.) (1985): Social support and health. London.

Day, P. & Fuhrer, U. (Hrsg.) (1985): Umwelt und Handeln. Tübingen.

Deinet, Ulrich/Reutlinger, Christian (2005): Aneignung. In: Kessl et al. (Hrsg.): Handbuch Sozialraum. Wiesbaden, 295-312.

Deinet, Ulrich (2010): Aneignungsraum. In: Reutlinger, Christian et al. (Hrsg.): Raumwissenschaftliche Basics. Eine Einführung für die Soziale Arbeit. Wiesbaden, 35-44.

Delitz, Heike (2009): Architektursoziologie. Bielefeld.

Ek, Richard (2006): Media Studies, Geographical Imaginations and Relational Space. In: Falkheimer, Jesper/Jansson, André (Hrsg.): Geographies of Communication. The Spatial Turn in Media Studies. Göteborg, 45-66.

Empacher, Claudia/Wehling, Peter (2002): Soziale Dimensionen der Nachhaltigkeit. Frankfurt a.M..

Falkheimer, Jesper/Jansson, André (Hrsg.) (2006): Geographies of Communication. The Spatial Turn in Media Studies. Göteborg.

FH Joanneum (2018): Projekt Ökotopia (https://www.fh-joanneum.at/projekt/oekotopia/) [Zugriff: 22.6.2018].

Fischer, Joachim/Delitz, Heike (Hrsg.) (2009): Die Architektur der Gesellschaft. Theorien für die Architektursoziologie. Bielefeld.

Flade, Antje (1987): Wohnen psychologisch betrachtet. Bern.

Fleming, Raymond/Baum, Andrew/Singer, Jerome (1985): Social Support and the physical Environment. In: Cohen, Sheldon/Syme, Leonard (Hrsg.): Social support and health. London, 327-345.

Forlati, Silvia (2014): Geschoßwohnbau im Wandel. Ein Überblick. In: Wippel, Jörg (Hrsg.): Wohnbaukultur in Österreich. Geschichte und Perspektiven. Innsbruck, 40-46.

Freiberg, J. W. (Hrsg.) (1979): Critical Sociology. European Perspectives. New York.

Hauser, Susanne/Kamleithner, Christa/Meyer, Roland (Hrsg.) (2013): Architekturwissen. Grundlagentexte aus den Kulturwissenschaften. Zur Logistik des sozialen Raumes. Bielefeld.

Häußermann, Hartmut (Hrsg.) (1992): Stadt und Raum. Pfaffenweiler, 2. Auflage (orig. 1991).

Häußermann, Hartmut/Siebel, Walter (1992): Soziologie des Wohnens. In: Häußermann, Hartmut (Hrsg.): Stadt und Raum. Pfaffenweiler, 2. Auflage (orig. 1991) 73-86.

Herlyn, Ulfert (Hrsg.) (1974): Stadt- und Sozialstruktur. Arbeiten zur sozialen Segregation, Ghettobildung und Stadtplanung; 13 Aufsätze. München.

Kessl et al. (Hrsg.) (2005): Handbuch Sozialraum. Wiesbaden.

Kuo, Frances. E. et al. (1998): Transforming inner-city landscapes. In: Environment and Behaviour, 3 (1), 28-59.

Lange, Bastian et al. (Hrsg.) (2013): Ortsentwürfe – Urbanität im 21. Jahrhundert. Berlin.

Läpple, Dieter (1992): Essay über den Raum. In: Häußermann, Hartmut (Hrsg.): Stadt und Raum. Pfaffenweiler, 2. Auflage (orig. 1991), 157-207.

Lefebvre, Henri (1979): Space: Social Product and Use Value. In: Freiberg, J. W. (Hrsg.): Critical Sociology. European Perspectives. New York, 285-295.

Löw, Martina (2001): Raumsoziologie. Frankfurt a.M..

Löw, Martina/Steets, Silke/Stoetzer, Sergej (2007): Einführung in die Stadt- und Raumsoziologie. Opladen und Bloomfield Hills.

Mitscherlich, Alexander (1965): Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden, Frankfurt a.M..

Oehler, Patrick/Kaeser, Nadine/Drilling, Matthias/Schnur, Olaf (2017): Gemeinwesenarbeit in und mit Nachbarschaften in der Postmoderne – eine studiengeleitete Skizze. In: sozialraum.de (9), Ausgabe 1/2017. (URL: https://www.sozialraum.de/gemeinwesenarbeit-in-und-mit-nachbarschaften-in-der-postmoderne.php) [Zugriff: 19.6.2018].

Plé, Bernhard et al. (Hrsg.) (2013): Ökotopia. Ressourcenschonung in der Stadtteilentwicklung. Frankfurt a. M. et al.

Prasenc, Gottfried (2013): Lendwirbel ein Ortsentwurf. In: Lange, Bastian et al. (Hrsg.): Ortsentwürfe – Urbanität im 21. Jahrhundert. Berlin, 36-47.

Reutlinger, Christian et al. (Hrsg.) (2010): Raumwissenschaftliche Basics. Eine Einführung für die Soziale Arbeit. Wiesbaden.

Riehl, Wilhelm Heinrich (1935): Die Naturgeschichte des deutschen Volkes. Leipzig.

Sagl, Marie-Therese (2015): Soziale Nachhaltigkeit und architektonische Gestaltung. Eine Analyse zum Einfluss baulicher Strukturen auf soziale Ressourcen im Wohnbau am Beispiel von sieben Grazer Stadtquartieren. Graz. Dissertation.

Schäfers, Bernhard (2006): Architektursoziologie. Grundlagen-Epochen-Themen. Wiesbaden: VS Verlag. 2. Auflage.

Schindler, Cornelia/Szenednik, Rudolf (2014): Sozialer Wohnbau im 21. Jahrhundert. In: Wippel, Jörg (Hrsg.): Wohnbaukultur in Österreich. Geschichte und Perspektiven. Innsbruck, 16-24.

Seiß, Reinhard (2014): Land der Häuser, folgenreich! In: Wippel, Jörg (Hrsg.): Wohnbaukultur in Österreich. Geschichte und Perspektiven. Innsbruck: Studienverlag, 9-15.

Tschom, Hansjörg (2005): Architektur leben. Graz.

Wippel, Jörg (Hrsg.) (2014): Wohnbaukultur in Österreich. Geschichte und Perspektiven. Innsbruck.

Wirth, Louis (1974): Urbanität als Lebensform. In: Herlyn, Ulfert (Hrsg.): Stadt- und Sozialstruktur. Arbeiten zur sozialen Segregation, Ghettobildung und Stadtplanung; 13 Aufsätze. München (orig. 1938), 42-66.

Wohnfonds Wien (2017): Beurteilungsblatt 4-Säulen Modell (URL: http://www.wohnfonds.wien.at/downloads/lgs/beurteilungsblatt.pdf)(Stand August 2017) [Zugriff: 22.6.2018].

[1] Ein Gegenbeispiel ist der DFG Sonderforschungsbereich 1265 „Re-Figuration von Räumen“, der u.a. auch diese Schnittstelle nun empirisch erforscht. Mehr zu diesem SFB unter https://www.sfb1265.tu-berlin.de

[2] Dieses Kapitel und die sechs Leitsätze für einen sozial nachhaltigen Wohnbau wurden im Zuge der Dissertation der Autorin entwickelt. Dementsprechend stammen weite Teile dieses Kapitels aus der Dissertation der Autorin bzw. einem unveröffentlichten Paper der Autorin zum Thema der Dissertation aus dem Jahr 2015. Andere Teile wiederum wurden überarbeitet oder ergänzt.

[3] Beispielhaft können hier genannt werden: Bachmann 1998, Bourdieu 1997, Brech 2010, Day/Fuhrer 1985, Ek 2006, Fischer/Delitz 2009, Flade 1997, Fleming/Baum/Singer 1985, Hauser/Kamleithner/Meyer 2013, Läpple 1992, Lefebvre 1979, Löw 2001, Mitscherlich 1965, Ple 2013, Reutlinger 2010, Seiß 2014.

[4] Frances. E. Kuo und ihre Ko-AutorInnen bestätigen in ihrer empirischen Arbeit, dass das Vorhandensein von Bäumen und Grünflächen eines der wichtigsten Merkmale von Gemeinschaftsflächen sind. Ihre Forschung zeigt, dass BewohnerInnen Areale ohne Vegetation meiden. Das simple Pflanzen von Bäumen und das Anlegen von Rasen veränderte die Reaktion der Bevölkerung maßgeblich. So verbrachten die BewohnerInnen nach dem Begrünen signifikant mehr Zeit dort. Interessant scheint auch, dass die Flächen umso stärker genutzt wurden, umso näher diese dem Wohngebäude lagen (vgl. Kuo et al. 1998).

[5] Weiterführend zum Thema Aneignung siehe Deinet 2005 oder Deinet 2010

[6] Professor Wulf Daseking (Universität Freiburg; Dipl. Ing. Stadtplaner und Architekt) verwendete bei der „Urban Future Global Conference“ (18./19.11.2014, Graz) hier folgenden sehr treffenden Vergleich: Wenn die Menschen betrunken nach Hause gehen, müssen sie ihr Haus leicht finden. Sie sollen nicht aufgrund der Gleichförmigkeit der einzelnen Gebäude Schwierigkeiten haben, ihre Wohnung zu finden.

Zitiervorschlag

Sagl, Marie-Therese (2018): Sozialer Wohnbau – Sechs Leitsätze für mehr soziale Nachhaltigkeit im Geschosswohnungsbau. In: sozialraum.de (10) Ausgabe 1/2018. URL: https://www.sozialraum.de/sozialer-wohnbau.php, Datum des Zugriffs: 22.10.2024