Modellregion Inklusion Kempten – Innovative Kooperationen von Sozialer Arbeit, Schule, Kommune und Wissenschaft

Marion Einsiedler, Ursula Müller, Patricia Pfeil

Einleitung

Im November 2015 ernannte das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst die Stadt Kempten im Allgäu zur „inklusiven Modellregion“. Ein Grund für diese damals bayernweit einzige Auszeichnung war das intensive Bemühen um die Implementierung inklusiver Bildungsstrukturen als Teil der Verwirklichung des kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in der Schulstadt Kempten. Befördert durch die enge Zusammenarbeit von Kommune, der Beratungsstelle Inklusion des staatlichen Schulamts und dem sonderpädagogischen Förderzentrum entwickelten bis zu diesem Zeitpunkt nicht nur elf Schulen das Schulprofil Inklusion, sondern es wurden auch zahlreiche weitere Projekte umgesetzt, um Bildung und Erziehung inklusiver auszurichten. Beispielsweise werden in sogenannten „FLEX-Klassen“ Kinder und Jugendliche mit einem zeitweise erhöhten Förderbedarf durch ein interdisziplinär zusammengesetztes, multiprofessionelles Team individuell schulisch und sozialpädagogisch gefördert, beraten und begleitet und auch ihre Familien und Klassenlehrer*innen einbezogen. [1]

Bereits dieses Beispiel zeigt, dass die erfolgreiche Gestaltung inklusiver Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote auf der gelingenden interdisziplinären Zusammenarbeit schulischer, vor- und außerschulischer Akteur*innen beruht. Eine enge Kooperation ist einerseits notwendig, um die unterschiedlichen Perspektiven im schulischen Alltag zu bündeln, zu nutzen und zu verankern und damit eine möglichst umfassende Förderung der betreffenden Schüler*innen zu erzielen. Andererseits ist der Lebensbereich „Schule“ eng mit anderen Lebensbereichen verwoben. Bildung, Betreuung und Erziehung reichen, ebenso wie Inklusion, weit über den Schulhof hinaus. Im Sinne eines ganzheitlichen, lebensweltorientierten und umfassenden Inklusions- und Bildungsverständnisses kann nur eine sozialräumlich orientierte und vernetzte Zusammenarbeit schulischer und außerschulischer Akteur*innen in einem inklusiven Gemeinwesen inklusive Bildung für Kinder und Jugendliche befördern (vgl. u. a. Deinet 2010). Ulrich Deinet (2010) weist in Bezug auf regionale und lokale Bildungslandschaften darauf hin, dass eine alleinige Vernetzung institutioneller Bildungsakteur*innen jedoch nicht ausreiche, sondern vielmehr gemäß einem erweiterten Bildungsverständnis informelle Bildungsprozesse an diversen Bildungsorten im öffentlichen Raum und in nonformalen Settings einzubeziehen seien (vgl. ebd.). Diese Perspektive lässt sich auch hinsichtlich der Schaffung eines inklusiven Gemeinwesens (vgl. Beck 2016) einnehmen. Denn Teilhabe und Teilnahme sind weder auf institutionelle Räume, noch auf formale Settings beschränkt, auch wenn die Berechtigung und Ermöglichung des Besuchs und der Nutzung von Regelinstitutionen durch alle Menschen wichtige Teilschritte auf dem Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft darstellen.

Eine derart verstandene sozialräumliche Gestaltung inklusiver Bildungslandschaften verweist auf die große Bedeutung, die Kommunen in den notwendigen Konzeptions-, Informations-, Vernetzungs- und Koordinationsprozessen zukommt. Viele Bildungs- und Leistungsträger sind kommunal organisiert, Kommunen übernehmen Verantwortung für die Bereitstellung und Ausgestaltung schulischer Bildung (vgl. Heinrich-Böll-Stiftung 2011) und bilden als „politisch definierte Gebietskörperschaften“ (Lampke et al. 2011: 14) einen engen Bezug zum sozialen Nahraum der Bürger*innen aus (vgl. ebd.).

Gleichzeitig wird eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des „Sozialraums“ notwendig, der je nach Blickrichtung und Zielsetzung von Personen, von Leistungsträgern oder von Leistungserbringendenn her gefasst werden kann. Während einmal die Ermöglichung der Aneignung sozialer Räume im Vordergrund steht (vgl. Deinet 2005), werden ein andermal Kosten- und Aufgabenverteilungen, beispielsweise in Form von Sozialraumbudgets, oder die Nutzung sozialräumlicher Ressourcen fokussiert (vgl. Röh 2019). Deutlich wird, dass Bildungsorte, sozialräumlich gedacht, nicht auf territorial definierte Räume beschränkt, sondern als dynamisch, sozial konstruiert und interdisziplinär angesehen werden (vgl. Reutlinger 2009a; Deinet 2010). Sozialraumorientierung kann somit im Kontext gesellschaftlicher Inklusion (auch) Chancen bieten, „gesellschaftliche […] Möglichkeitsräume“ (Röh 2019) zu eröffnen.

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2016 das Projekt „Modellregion Inklusion Kempten“ (M!K) initiiert, das in zwei Teilprojekten durch das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst gefördert wurde. Ziel des Projekts war es, Zugänge zur Inklusion in das Gemeinwesen (vgl. Beck 2016) aufzuzeigen und somit zur Weiterentwicklung der inklusiven Strukturen im Sinne flächendeckender Modelle in Bayern beizutragen (vgl. u. a. Heimlich et al. 2016). Dazu sollte der Prozess der sozialräumlichen Vernetzung von Bildungsinstitutionen wie Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, einschließlich der Jugendarbeit, in der Modellregion Inklusion Kempten wissenschaftlich begleitet werden. [2] In diesem Beitrag stehen die Ergebnisse zur Vernetzung der außerschulischen Akteur*innen der Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Kempten im Vordergrund. Im ersten Abschnitt wird kurz das methodische Vorgehen vorgestellt, um dann auf die zentralen Befunde im Hinblick auf eine sozialraumorientierte Inklusion in den untersuchten außerschulischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe einzugehen. Im dritten Teil werden Gelingensfaktoren einer inklusiven Bildungsregion identifiziert.

1. Fragestellung und methodisches Vorgehen

Um Kenntnisse über Kooperationen und die Gestaltung der inklusiven Zusammenarbeit der verschiedenen Akteur*innen der Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Kempten zu erlangen, wurden mit einer institutionsübergreifenden Perspektive Bedarfe, Angebote, Nutzung und Wirkungsweisen inklusiver Herangehensweisen, Barrieren und Möglichkeiten der Einrichtungen im Sozialraum erforscht, um so Gelingensfaktoren für die Umsetzung außerschulischer Inklusion zu identifizieren und die zentrale Fragestellung zu beantworten: „Welche Faktoren können aus außerschulischer Perspektive zum Gelingen von Kooperationen, Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb der Modellregion Inklusion Kempten zur Umsetzung inklusiver Bildung beitragen?“.

Auch wenn bottom-up-Prozesse nicht ausreichen, um Inklusion umfassend und nachhaltig umzusetzen (vgl. Dannenbeck 2013: 52ff.), sind es doch die Akteur*innen vor Ort, die Inklusion in konkreten Situationen durch ihr konkretes Handeln herstellen und befördern. Um außerschulische Bildung und Erziehung im Sozialraum inklusiv zu gestalten, sind Vernetzung, Zusammenarbeit und Kooperation unerlässlich – oft über System- und Professionsgrenzen hinweg und unter der Berücksichtigung verschiedener gesetzlicher Aufträge und Handlungslogiken. Diese Akteurkonstellationen innerhalb des Geflechts von Akteur*innen aufzuzeigen, ist Gegenstand der durchgeführten Netzwerkanalyse. „Die Netzwerkanalyse erlaubt es, dauerhafte Beziehungen zwischen Akteur*innen als übergreifende Struktur sichtbar und im Hinblick auf eine Reihe analytischer Merkmale charakterisierbar zu machen“ (Mayntz/Scharpf1995: 62).

Gewählt wurde ein Mixed-Methods-Design aus Online-Befragung, Expert*inneninterviews und Dokumentenanalyse, das einen umfassenden Zugang zu den Akteur*innen im Sozialraum erlaubt (vgl. ausführlich Heimlich et al., im Erscheinen).

1.1 Quantitative Netzwerkanalyse

Nach explorativen leitfadengestützten Interviews, die das Feld aufschließen sollten, wurde im ersten Schritt eine Online-Befragung aller erfassten außerschulischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und relevanten Einrichtungen der Eingliederungshilfe durchgeführt. Im Fokus dieser Befragung standen die Vernetzungen der außerschulischen Akteur*innen im Sozialraum – untereinander und mit Schulen bzw. Förderzentren. Ziel war es zu erfassen, welche Netzwerke sowie welche Beziehungen zwischen welchen Akteur*innen bestehen und wie diese beschaffen sind.

Es wurden 98 Einrichtungen angeschrieben, 46 Einrichtungen beantworteten alle Fragen. Die Daten wurden einerseits in Form einer quantitativen Netzwerkanalyse mithilfe von GEPHI, andererseits mittels inferenzstatistischer Berechnungen aufbereitet und analysiert. Die vorhandenen Daten wurden einer Datenplausibilitätsprüfung unterzogen und eine entsprechende Datenbereinigung wurde vorgenommen. Die Befragung erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität. Es wurden Zusammenhänge unter anderem zwischen Variablen wie „Art der Einrichtung“ und „Berufsgruppen in der Einrichtung“ mit den Variablen „Relevanzsetzung von Inklusion überprüft. Unterschiede zwischen den verschiedenen Subgruppen auf den relevanten Variablen wurden durch Chi-Quadrat-Tests für nominalskalierte Variablen sowie Varianzanalysen (ANOVA) für intervallskalierte Variablen berechnet.

1.2 Qualitative Netzwerkanalyse

Die qualitative Netzwerkanalyse sollte den Sozialraum und die externen Unterstützungssysteme analysieren. Grundlage dafür waren Expert*inneninterviews, die aufbauend auf den vier explorativen Interviews zu Untersuchungsbeginn und den Ergebnissen der quantitativen Netzwerkanalyse durchgeführt wurden. Diese Analyse gab deutliche Hinweise auf die Bedeutung der Qualität der Vernetzung und Zusammenarbeit, welche mittels qualitativer Befragungen erfasst werden sollte. Die Leitfadenentwicklung folgte gängigen Prinzipien, wie sie etwa bei Cornelia Helfferich(2011) beschrieben werden. Es wurden elf leitfadengestützte Expert*inneninterviews durchgeführt. Sollten in der explorativen Untersuchungsphase möglichst vielfältige Eindrücke und Perspektiven gewonnen werden, erfolgte die Auswahl der Expert*innen im Anschluss an die quantitative Befragung in einem theoretischen Sampling. Der Auswahl zugrunde lag eine Kriterien bezogene Auswahl von zwei Schulen als „Fokusschulen“ und deren sozialräumliche Einbindung (vgl. Heimlich et al., im Erscheinen). Die Identifizierung der Einrichtungen bzw. Expert*innen konnte auf Basis der Ergebnisse der Online-Befragung getroffen werden. Die Interviews wurden transkribiert, anonymisiert und mittels MAXQDA inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Auswertung erfolgte systematisch im Forschungsteam in Form einer strukturierenden und evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz (vgl. Kuckartz 2018: 97ff. und 123ff.). Das Vorgehen der Kategorienbildung war deduktiv-induktiv, wobei explizit von einer direkten Zuordnung entlang der Leitfadenfragen abgesehen wurde (vgl. Schmidt2013: 478). Die externe Güte der Auswertungsergebnisse wurde durch verschiedene Auswahl- und Auswertungsverfahren wie das der „Kontrastierung“ (vgl. a.a.O.: 218) gewährleistet.

1.3 Dokumentenanalyse

Ergänzend zu den Befragungen wurden Einrichtungskonzeptionen bzw. Leitbilder der Organisationen der befragten Expert*innen mit dem Fokus auf die Aspekte Inklusion, Sozialraum und Vernetzung inhaltsanalytisch ausgewertet (vgl. Kuckartz 2018). Die Dokumente waren frei im Internet zugänglich und dienen den Organisationen zur Außendarstellung sowie als Basis des Zugangs von Interessierten im Sozialraum. Die Dokumente wurden weiter im Sinne der „Leitidee“ der Forschungsheuristik des akteurzentrierten Institutionalismus nach Tobias Jakobi(2007)dazu verwendet, die Bezüge auf den institutionellen Rahmen der befragten Akteur*innen zu konkretisieren und zu verdichten (vgl. Jakobi 2007: 14ff.).

2. Sozialraumorientierte Inklusion in außerschulischen Bildungseinrichtungen

Wie setzen welche außerschulische Akteur*innen Inklusion um? Welche Rolle spielen Vernetzung und Kooperationen dabei? Bestehen Zusammenhänge zwischen spezifischen Merkmalen der Einrichtung und der Um- bzw. Relevanzsetzung von Inklusion im Sozialraum? Diese Fragen werden im Folgenden – aufeinander aufbauend von der Inklusion in den Einrichtungen ausgehend über die Relevanz von Vernetzung bis hin zur Bedeutung des Sozialraums für inklusionsförderndes Arbeiten – aufgegriffen.

2.1 Zur Umsetzung von Inklusion

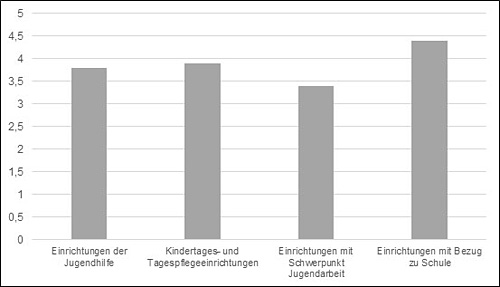

Die Auswertungen ergeben eine insgesamt große Relevanz des Themas „Inklusion“. Diese zeigt sich unter anderem darin, dass nach Angabe der Befragten in 80 Prozent der Einrichtungen „Inklusion“ Eingang in Leitbilder und Konzeptionen findet. In mindestens 74 Prozent der Organisationen haben Mitarbeitende die Möglichkeit, inklusionsspezifische Weiter- oder Fortbildungen zu besuchen. Große Bedeutung besitzt inklusives Arbeiten auch für 65 Prozent der Befragten selbst. Dabei ergeben die Erkenntnisse aus den ausgewerteten Interviews jedoch, dass „Inklusion“ neben einer Vielzahl an weiteren wichtigen Themen bestehen muss. Der Tätigkeitsbereich der Einrichtung spielt für die Relevanzsetzung von Inklusion dabei nur im (Mittelwert)Vergleich zwischen der Gruppe der Einrichtungen mit Bezug zu Schule (MW = 4.4) und Einrichtungen mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit (MW = 3.4) eine statistisch signifikante Rolle.

Abbildung 1: Selbsteinschätzung der Relevanz von Inklusion (Index) nach Einrichtungsart (Tätigkeitsbereich) (n = 60). Quelle: Autor*innen

Inwieweit die Akteur*innen die inklusive Ausrichtung ihrer Einrichtung und der Angebote als charakteristischen Bestandteil ihrer Arbeit sehen, wird auch anhand der Außendarstellung der Einrichtungen und Dienste deutlich, die sich grob in drei Typen untergliedern lässt: „Inklusion als Markenzeichen“ (1), „Inklusive Bezugspunkte“ (2), „Inklusion als Selbstverständlichkeit“ (3).

Für Akteur*innen des Typs „Inklusion als Markenzeichen“ ist Inklusion Konzept und Strategie gleichermaßen und dient auch dazu, sich von anderen Einrichtungen abzuheben. Dies trifft beispielsweise auf inklusive oder integrative [3] Kindertageseinrichtungen zu, die ihre inklusive Ausrichtungen nicht nur in frei zugänglichen Einrichtungskonzeptionen verankern, sondern sich bereits durch die Bezeichnung als „integrative“ oder „inklusive Kita“ auf ihren inklusiven (bzw. integrativen) Charakter verweisen: „Aber, wenn wir jetzt als inklusive Einrichtung offiziell geführt werden nach außen, dann kann das schon sein, dass sich dann auch Eltern gezielt dann da auch anmelden. Oder auch das Personal sich speziell für eine solche Arbeit interessiert“ (I6, 98). Andere Organisationen, zu deren Zielgruppe Kinder und Jugendliche mit Behinderung bzw. Förderbedarf zählen, tragen zwar durch ihre Leistungen zur Umsetzung von Inklusion bei, beziehen sich jedoch in offiziellen Dokumenten nicht darauf. Sie sind dem zweiten Typ „Inklusive Bezugspunkte“ zuzuordnen. Für die Selbstdarstellung und -verortung der betreffenden Einrichtungen scheint eine „inklusive“ Benennung nicht als notwendig oder gewinnbringend empfunden zu werden. Dem dritten Typ „Inklusion als Selbstverständlichkeit“ sind Akteur*innen zuzuordnen, die sich bewusst gegen eine explizite Benennung ihrer Angebote oder Konzepte als „inklusiv“ entscheiden. Dies geht zum einen mit der Befürchtung einher, durch die Klassifikation eines offenen Angebots als „inklusiv“ Diskriminierung erst zu produzieren. Zudem wird dieses Vorgehen mit dem Ideal, Inklusion solle Alltag und damit selbstverständlich sein, begründet. Zuletzt steht der Wunsch, jedes Kind und jede*n Jugendliche*n als Individuum mit ihrem*seinem eigenen Anliegen zu sehen, unabhängig von einer eventuell existierenden Beeinträchtigung, im Vordergrund. Die entsprechenden Dokumente beziehen sich daher nicht auf „Inklusion“, sondern verpflichten sich dem Abbau von Benachteiligungen im Allgemeinen. Diese Haltung ist vorrangig bei Akteur*innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) zu beobachten.

Die befragten Akteur*innen verfügen demnach über unterschiedliche Inklusionsverständnisse. Während organisations- und professionsintern eher homogene Ausprägungen existieren, variieren die Verständnisse zwischen den organisationalen Akteur*innen zum Teil stark. Im Rahmen der Untersuchung konnten dennoch einige potenziell verbindende Elemente, die bei vielen Akteur*innen auftraten, identifiziert werden. Ein Großteil der befragten Akteur*innen betrachtet das Prinzip des personenzentrierten Arbeitens als wichtiges Element inklusiver Erziehung und Förderung. Auch wenn „Inklusion“ mehrheitlich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gilt, wird sie gleichzeitig als notwendige Haltung definiert, die das gesamte alltägliche Handeln jeder*jedes Einzelnen prägt: „Inklusive Haltung kann man nicht erst beim Betreten der [… Einrichtung] sich anziehen, wie die Hausschuhe, sondern, das hat man oder man hat es nicht“ (I4, 168). Insgesamt vertreten Kemptener Bildungsakteur*innen ein eher breites Inklusionsverständnis, das an die jeweiligen Aufträge, Angebote und Zielgruppen angepasst und nicht auf Kinder und Jugendliche mit Behinderung beschränkt ist. Kindertageseinrichtungen berücksichtigen beispielsweise den Förderbedarf „Sprache“, der unter anderem auch bei Kindern aus Familien mit Migrationsgeschichte und bei geringeren Deutschkenntnissen diagnostiziert wird, während sich Vertreter*innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gänzlich von einem Inklusionsverständnis, das zielgruppenorientiert operationalisiert wird, distanzieren und damit ein sehr breites Inklusionsverständnis zum Ausdruck bringen.

Vielfalt zeigt sich somit auch darin, welche Aktivitäten als „inklusionsbezogenes Arbeiten“ gefasst werden: Wissensaneignung und Kompetenzerwerb, konzeptionelle, Informations-, Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit sowie Diagnostik und Hilfe- und Förderplanung wurden in diesem Zusammenhang genannt. Ein Kernelement in vielen Arbeitsfeldern stellen die Einzelfallarbeit mit und die Einzelförderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung bzw. Förderbedarf dar. Gruppenarbeit ist in geringerem Ausmaß vorhanden und umfasst ebenfalls häufig die Förderung von Kindern mit spezifischen Bedarfen, zum Beispiel in Form des sprachfördernden Vorkurses vor dem Übergang an die Grundschule. Hinzu kommen unterschiedliche Projekte innerhalb der Einrichtungen oder mit Kooperationspartner*innen. Projektarbeit ist in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gar der Modus, der am häufigsten im Kontext von „Inklusion“ genannt wird. Hier wird Inklusion eher als Querschnittsaufgabe wahrgenommen, die weniger zielgruppenspezifisch, sondern im Rahmen des bereits existierenden Angebots umgesetzt werden soll. Aus Sicht der Interviewpartner*innen ist jedoch „Inklusionsarbeit“, die nicht dazu dient, gezielt ein Kind oder eine*einen Jugendliche*n mit Förderbedarf zu fördern, ressourcenbedingt oftmals nicht in ausreichendem Umfang möglich. Sowohl pädagogische Gruppen- und Projektaktivitäten wie auch Koordinations- und Organisationsaufgaben scheinen vor allem aufgrund fehlender Kostenübernahme auf Grundlage des SGB IX häufig vom besonderen Engagement beteiligter Akteur*innen und alternativen Finanzierungsoptionen abzuhängen.

Eine weitere Voraussetzung für inklusives Arbeiten stellt aus Sicht der Akteur*innen neben „inklusiver Haltung“ und Engagement der Mitarbeitenden sowie gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Entwicklungen der Abbau bestehender räumlicher, sprachlicher, struktureller und sozialer Barrieren im Sozialraum dar. Sowohl für die Identifikation und den Abbau bestehender Barrieren, als auch für die umfassende Förderung einzelner Kinder mit Förderbedarf und die Umsetzung übergreifender inklusiver Projekte scheint eine gute Vernetzung im Sozialraum essentiell.

2.2 Vernetzungen

Zu den relevanten Akteur*innen zählen dabei zunächst die Eltern der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf. Sie stellen mit ihrer Erlaubnis, Informationen über ihr Kind an andere Stellen weiterzugeben, die Weichen für eine umfassende und kontinuierliche individuelle Förderung auch über Einrichtungs- oder Systemgrenzen hinaus und können Zugänge zu Angeboten ermöglichen, die den Kindern aufgrund bestehender Barrieren ansonsten verwehrt wären. Diese Erkenntnis brachte zum Beispiel Kemptener Akteur*innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit dazu, die gezielte Ansprache der nicht originären Zielgruppe Eltern anzudenken, wobei die Erfahrungswerte von Akteur*innen der Eingliederungshilfe und der Förderzentren als potentiell wertvoll betrachtet werden (vgl. Voigts 2019.: 60f.) Insbesondere bei einzelfallbezogener Förderung wird auch die Zusammenarbeit mit Kostenträgern sowie mit Akteur*innen des Gesundheitswesens notwendig. In diesen Kontakten wird das größte Konfliktpotential gesehen, das vor allem aufgrund unterschiedlicher System- und Professionslogiken zu entstehen scheint. Ungeklärte Kostenübernahmen, abweichende Einschätzungen der Notwendigkeit von Fördermaßnahmen sowie mangelndes Vertrauen in die Kompetenzen der außerschulischen Bildungs- und Erziehungsakteur*innen erschweren aus deren Sicht eine optimale Förderung mit inklusiven Zielsetzungen. Diese Problematik wird in Kempten seit geraumer Zeit auf verschiedenen Ebenen bearbeitet. Neben diversen multiprofessionellen Gremien und dem Aktionsplan zur Umsetzung von Inklusion sind zahlreiche Aktivitäten zu verzeichnen, die – laut den befragten Akteur*innen – die Zusammenarbeit bereits erheblich verbessert haben. Ein Beispiel ist die Gründung eines Qualitätszirkels mit Erzieher*innen, (Sozial-)Pädagog*innen und Kinderärzt*innen zum regelmäßigen Austausch.

Die Kooperation mit Akteur*innen der außerschulischen Bildung, Betreuung und Erziehung sowie Schulen bzw. Förderzentren wird insgesamt als etablierte Form der Zusammenarbeit mit dem Ziel der Umsetzung inklusiver Bildung und Erziehung betrachtet. Fehlende eigene „Inklusionsexpertise“, Zugang zur Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf bzw. Behinderung, ergänzende therapeutische Leistungen oder die Gestaltung von Übergängen der betreuten Kinder sind einige der genannten Anlässe, die den Einbezug anderer Akteur*innen notwendig machen. Nachdem „Vernetzung“ und „Netzwerkorientierung“ mittlerweile in all diesen Bereichen als grundlegend gelten, werden diese Prinzipien auch weithin in Bezug auf „Inklusion“ angewandt, wenn auch lediglich in Konzeptionen von Kindertageseinrichtungen als Gelingensfaktoren inklusiven Arbeitens dargestellt. In der Annahme, dass „Inklusion“ einen Mehraufwand an Ressourcen erfordert, sind die untersuchten Kindertageseinrichtungen bestrebt, sich systematisch mit den Stellen, die durch eine spezifische Form der Förderung zu Inklusion beitragen, zu vernetzen. Darüber hinaus streben sie den Erwerb inklusionsspezifischen Wissens nicht nur durch die Weiterbildung eigener Mitarbeitender zu „Fachkräften für Inklusion“ an, sondern etablieren auch einrichtungs- und zum Teil auch träger- und systemübergreifende Austauschformate.

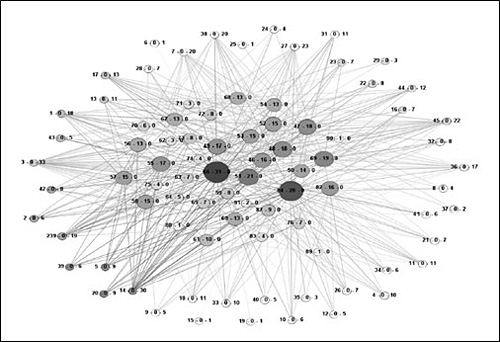

Die Zusammenarbeit mit Schulen und Förderzentren wird von außerschulischen Bildungsakteur*innen dank der seit längerer Zeit intensiven Förderung insgesamt als sehr gut bezeichnet, Best-Practice-Beispiele wie ein inklusives Jugendtheaterfestival werden häufig angeführt. [4] Als besonders positiv bewerten die befragten Akteur*innen das herausragende Engagement einiger personaler schulischer Akteur*innen, die überschaubare Größe der Stadt, die Offenheit vieler Schulen für innovative Ideen und ihre fortschreitende Öffnung zum Sozialraum hin. Wie vielfältig die Vernetzung außerschulischer mit schulischen Akteur*innen ist, lässt sich mithilfe einer Netzwerkdarstellung der betreffenden Beziehungen anschaulich machen:

Abbildung 2: Netzwerkdarstellung der Vernetzung außerschulischer Einrichtungen (n = 52) mit Schulen – Anzahl der Nennungen (In-Degree). Quelle: Autor*innen.

Für die Stadt Kempten lässt sich somit festhalten, dass Akteur*innen außerschulischer Bildung, Betreuung und Erziehung bereits umfassend vernetzt sind und netzwerkorientiertes Arbeiten sowie die aktive Pflege von Netzwerkbeziehungen als bedeutsam ansehen. Anzahl und Art der Netzwerkpartner*innen variieren in Abhängigkeit von Einrichtungsart, Zielgruppe und gesetzlichem Auftrag der Akteur*innen. Die Vernetzung mit schulischen Akteur*innen erfolgt insgesamt zum Beispiel häufiger mit Grund-, Mittel- und Förderschulen als mit Realschulen und Gymnasien. Kindertageseinrichtungen verfügen mit durchschnittlich 22 Netzwerkpartner*innen über signifikant weniger Kontakte als zum Beispiel Einrichtungen der Jugendarbeit mit durchschnittlich 40 Kontakten, besitzen aber tendenziell mehr Bezüge zu Förderzentren. Im Gegensatz zur Einrichtungsart ist die Anzahl der unterschiedlichen Förderbedarfe, die in einer Einrichtung auftreten, unerheblich für die Vernetzungsaktivität. Auch welche Berufe in welcher Anzahl vertreten sind, wirkt sich nicht signifikant auf die Vernetzungsaktivität oder die Relevanzsetzung von Inklusion aus.

Im Rahmen des qualitativen Vorgehens ließ sich zudem feststellen, dass der Grad an Institutionalisierung, die Intensität, adressierte Zielgruppen und die Formen der inklusionsbezogenen formellen und informellen Zusammenarbeit variieren (vgl. 3). Während in manchen Kooperationen der Beitrag der*des einen Akteurin*Akteurs beispielsweise lediglich in der Bereitstellung von Räumen besteht, erfolgt bei anderen eine enge und abgestimmte Planung und Umsetzung gemeinsamer Projekte. Zielgruppen der diversen kooperierenden Maßnahmen sind dabei nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern gegebenenfalls auch deren Eltern und Familien, Fachkräfte anderer Einrichtungen, bestimmte Systeme oder Berufszweige sowie gelegentlich auch die gesamte Stadtgesellschaft. Niedrigschwellige Veranstaltungen und Angebote zur Vernetzung und zum interprofessionellen Austausch schätzen die Akteur*innen einerseits, um neue Kooperationen anzubahnen und andererseits, um bestehende Kontakte zu pflegen und damit die Netzwerkbeziehungen zu stabilisieren.

2.3 Bedeutung des Sozialraums im Kontext inklusiver Vernetzung

Wie verhält es sich nun aber mit dem Sozialraum, dessen Bedeutung und Verhältnis zu Inklusion eingangs dargestellt wurde? Gelingt Inklusion aus Sicht der befragten Akteur*innen nur sozialraumorientiert? Eindeutig kann diese Frage nicht beantwortet werden. Denn erstens wird „Sozialraum“ erwartungsgemäß von den Beteiligten unterschiedlich definiert (vgl. Röh 2019) und daher auch in unterschiedlicher Weise in Bezug zu Inklusion gesetzt. Zweitens stellt „Sozialraumorientierung“ für einige Akteur*innen einen Grundsatz ihrer Arbeit dar, während andere sich bisher noch wenig mit sozialräumlichem Denken und Handeln auseinandergesetzt haben. Drittens sind koordinierende kommunale Maßnahmen, die sozialräumliches Arbeiten unterstützen könnten, zum Teil nicht hinreichend bekannt. Dazu zählt auch der Kommunale Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK in Kempten, [5] der als handlungsorientierende Institution dienen könnte, jedoch, nach Aussage der Interviewpartner*innen, im Arbeitsalltag kaum herangezogen wird.

Auffällig ist dabei, dass häufig diejenigen Akteur*innen, die über weitreichende Erfahrungen mit inklusivem Arbeiten verfügen, weniger Kompetenzen im sozialraumorientierten Arbeiten aufweisen – und umgekehrt. Während Sozialraumorientierung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit ein handlungsleitendes Prinzip darstellt, öffnen sich die Kemptener Schulen mit dem Schulprofil Inklusion erst in den letzten Jahren verstärkt zum Sozialraum. Akteur*innen der Jugendarbeit wünschen sich Kooperationen oder gemeinsame Projekte mit Förderzentren, scheitern jedoch häufig an bestehenden sozialräumlichen Barrieren, aber auch an einer konzeptionellen Berücksichtigung von Inklusion, die ohne die Prinzipien der Freiwilligkeit und Offenheit (Offener) Kinder- und Jugendarbeit zu verraten, Möglichkeitsräume zur inklusiven Aneignung des Raums eröffnet. Diese Beispiele verweisen einmal mehr auf die Notwendigkeit „Inklusion“ netzwerk- und sozialraumorientiert anzudenken.

Diese Erkenntnis teilt ein Großteil der befragten Akteur*innen, der dafür plädiert, die bestehenden Kompetenzen und Wissensbestände zu sozialraumorientiertem Arbeiten einerseits und zu inklusiver Ausrichtung andererseits zusammenzubringen und zu nutzen.

3. Gelingensfaktoren

Die gewonnenen Gelingensfaktoren einer inklusionsfördernden Zusammenarbeit im Sozialraum beinhalten sowohl Faktoren, die bereits zum Erfolg geführt haben, als auch Aspekte, die die Interviewpartner*innen als bedeutend ansehen, die jedoch noch nicht etabliert sind. Zusammenfassend zeigen sich die folgenden wesentlichen Faktoren, die ineinandergreifen (vgl. ausführlich Heimlich et al., im Erscheinen).

Für die befragten Akteur*innen steht ein ausreichendes Maß an personellen und zeitlichen Ressourcen in ihren Organisationen an erster Stelle. Zusammen mit einem Abbau an bestehenden Barrieren in den eigenen Einrichtungen sowie im Sozialraum zählt die Erfüllung dieser grundlegenden Bedarfe zu den günstigen Rahmenbedingungen, die inklusionsfördernde Vernetzung und Arbeit erst umfassen und nachhaltig möglich machen. In Teilen können die weiteren Gelingensfaktoren aus Sicht der Akteur*innen Defizite in diesem Bereich kompensieren, jedoch in keinem Fall vollständig ausgleichen.

Als wichtige Bestandteile einer netzwerkförderlichen und inklusiven Haltung sind Anerkennung und Wertschätzung, ausgehend von der Befürwortung inklusiver Prinzipien und allgemeiner Offenheit, zu nennen. Im Rahmen formeller oder informeller Zusammenarbeit werden die Unterschiedlichkeit, aber auch die spezifischen Kompetenzen und Fähigkeiten der Kooperationspartner*innen in den eigenen Tätigkeitsbereichen oder Systemen akzeptiert und anerkannt, ohne die eigenen Grundsätze und Fertigkeiten zu verleugnen. Gleichzeitig geht es um die Kenntnis des eigenen Auftrags und der systembezogenen, fachlichen oder persönlichen Grenzen, die für jegliche Zusammenarbeit als wichtig vorausgesetzt werden: „Und das ist oft so, dass man sich dann am Anfang noch ein bisschen austauscht und verbindet und dann einfach sagt ‚gut‘ und dann ist eigentlich mein Auftrag erledigt. Ich schleiche da raus“ (I8, 61). Gelegentlich warnen die Interviewpartner*innen vor einem Übermaß an Engagement, das in eine Selbstüberforderung münden oder von Kooperationspartner*innen als übergriffig ausgelegt werden könnte: „Ich glaube, dass das ganz viel mit Haltungen, mit wie geht man mit einem Auftrag um, wie bringt man sich ein? Drängt man sich auf, oder bietet man sich an, sage ich jetzt mal. Also, ich denke, dass das ganz viel macht“ (I8, 100). In einem Dialog „auf Augenhöhe“ (I4, 126) können Differenzen wertfrei adressiert, Schnittmengen entdeckt und die optimale Kombination der vorhandenen Wissens- und Erfahrungsbestände geplant werden: Vor allem die Kommunikation über die jeweiligen Inklusionsverständnisse sowie über Art und Inhalt der „inklusiven Arbeit“ der einzelnen Akteur*innen können als externe Erfolgsvariablen identifiziert werden.

Die beschriebenen Haltungen und daraus resultierende vertrauensvolle Beziehungen werden durch Wissen zu Netzwerk- und Kooperationspartner*innen befördert. Laut den Interviewpartner*innen begünstigt Wissen über jeweilige Tätigkeitsbereiche und Systeme sowie professionelle Grundsätze und das jeweilige Inklusionsverständnis der Partner*innen die Zusammenarbeit vor allem in zweierlei Hinsicht: Erstens wird die Praxis der Zusammenarbeit in allen Phasen verbessert. Handlungen der Kooperationspartner*innen können eher vorhergesehen, kontextualisiert und damit sinnhaft interpretiert werden. Stärken und Schwächen sind bekannt und können bewusst genutzt beziehungsweise ausgeglichen werden. Kommunikationsmodi werden angepasst, unterschiedliche Arbeitsabläufe können berücksichtigt werden. Zweitens lässt sich auch besser einschätzen, ob es sich um verlässliche Kooperationspartner*innen handelt. Das dazu erforderliche Wissen besteht auch aus Erfahrungswissen, das zumindest teilweise eigenständig erworben wird, sei es durch persönliche berufliche Vorerfahrungen in anderen Arbeitsfeldern, sei es durch eine vorherige Zusammenarbeit mit den betreffenden Akteur*innen.

Um Wissen über Kooperationspartner*innen zu erwerben, muss deren Existenz bekannt sein. Hier sind die Kenntnisse zur sozialräumlichen und kommunalen inklusiven Infrastruktur relevant. In einer Stadt von überschaubarer Größe wie Kempten wird das zum Teil als wenig problematisch, von einigen Akteur*innen hingegen als komplexe Herausforderung wahrgenommen. Je länger personale Akteur*innen im selben Ort tätig sind, desto umfangreicher ist für gewöhnlich auch ihr Wissen über die regionale Infrastruktur und die entsprechenden Ansprechpartner*innen. In der Stadt Kempten werden beispielsweise einigen personalen Akteur*innen wie etwa besonders engagierten Schulleitungen zentrale Funktionen in Bezug auf inklusionsbezogene Information, Motivation und Vernetzung zugeschrieben. „Uns ist wichtig, wie gesagt, hier in Kempten vor Ort zu wissen, wo es diese Schnittstellen gibt. Dass man da mit denen gut arbeitet, die uns kennen. Dass man sich kennt. Dass man auch am besten noch so einen Ansprechpartner hat“ (I7, 183). Manche Akteur*innen formulieren den Wunsch nach einer institutionalisierten Form der Vernetzung wie einem regelmäßigen Newsletter, der über alle inklusiv aktiven Einrichtungen und Angebote informiert oder eine kommunale Koordinierungsstelle, um die „inklusive Infrastruktur“ innerhalb einer Kommune zu erfassen, zu kommunizieren und zu unterstützen.

Die gelebte Praxis inklusiver Zusammenarbeit zeigt sich unter anderem in gemeinsamen Zielen. Geteilte ideelle Ziele helfen dabei, sich im Hinblick auf vorliegende Handlungsorientierungen grundlegend zu verorten, sich zu verbünden und das Teamgefühl zu verstärken: „Man muss sich immer wieder überlegen wo sind jetzt die Ziele und das ist genau die Vorgehensweise. […] Wo sind die Ziele, wo sind die Rahmenbedingungen, wo wollen wir hin und hat es wirklich Sinn was wir gerade machen oder sollten wir da was ändern. Genau“ (I5, 49). Dabei muss das abstrakte Ziel „Inklusion gemeinsam umsetzen“ nicht zwangsläufig mit dem operationalisierten Ziel übereinstimmen. Während gesetzliche oder andere institutionelle Vorgaben in vielen Fällen bereits mehr oder weniger detaillierte Strukturen, Rollen und Kommunikationsprozesse festlegen, müssen freiwillige oder einmalige Projekte von den betreffenden Akteur*innen eigenständig in einen organisatorischen Rahmen eingebettet und Strukturen eventuell erst geschaffen werden. Daher kann direkter persönlicher Kontakt zu potentiellen Kooperationspartner*innen die Zusammenarbeit laut den Befragten positiv beeinflussen. „Wenn man sich persönlich schon einmal kennt, und schon mal ein paar Sätze ausgetauscht hat, dann funktioniert es noch einfacher“ (I2, 47). Einmal geknüpfte Kontakte zu pflegen, ist den meisten Akteur*innen wichtig, denn als soziales Kapital einer Organisation können persönliche Kontakte zu passenden Zeitpunkten aktiviert werden und damit Kooperationen erst entstehen lassen. Eng verknüpft mit der Pflege persönliche Kontakte sind direkte und kurze Kommunikationswege: „Weil sonst hat man wieder, also dieses Thema direkte Kommunikation und kurze Wege, das ist // wichtig […], weil sonst geht halt wieder irgendwo, ist die Gefahr groß, dass irgendwo die halbe Info flöten geht oder, es länger dauert, und gerade an Schulen ist das ja auch so, dann ist nicht jede Lehrkraft jeden Tag da, genau von dem // her“ (I2, 99ff.). Geringe räumliche Distanzen begünstigen in jedem Fall den regelmäßigen Kontakt zu aktuellen, ehemaligen oder zukünftigen Netzwerkakteur*innen, was für eine Fokussierung und Nutzung des Sozialraums im Sinne der Nahumgebung spricht.

Als deutlich im Sozialraum sichtbar werden die „starken Partner*innen“ wahrgenommen, die für das Voranschreiten des Inklusionsprozesses in mehrfacher Hinsicht bedeutsam sind. Sie gelten als kooperativ orientiert, durchsetzungsfähig und gut vernetzt. Sie nehmen häufig eine prominente Position im Netzwerk ein. Ihr Erfolg lässt sich aufgrund eigener positiver Erfahrungen in der Zusammenarbeit oder anhand der eindeutigen öffentlichen Wahrnehmung beziehungsweise Selbstpräsentation belegen. „Starke Partner*innen“ besitzen aus Sicht der befragten Akteur*innen hohe Fachkompetenz, eine offene Haltung gegenüber anderen Akteur*innen, Inklusion und neuen Ideen. „[…] dass man einfach weiß, es ist Manpower da, es ist eine Fachlichkeit da und eine Offenheit für ‚Wir wollen gemeinsam was Neues mal ausprobieren‘. Das sind so, genau, das wäre jetzt für mich Definition starke Partner, ja“ (I2, 69). Die zugeschriebene Fachlichkeit resultiert auch aus für Inklusion oder Kooperation als förderlich angesehenen Erfahrungen – wobei diese unterschiedlich gelagert sein können. Berufliche Erfahrungen, ein vertrauter Umgang mit der inklusiven oder sozialräumlichen Infrastruktur oder Erfahrungen im Umgang mit bestimmten Kooperationspartner*innen oder Systemen werden dem Qualifikationsprofil des Gegenübers zugerechnet.

Zuletzt gilt das Zusammenwachsen und Institutionalisieren als Ergebnis und Voraussetzung gelingender Zusammenarbeit gleichermaßen. Bei Erfolg und längerer Dauer wird Zusammenarbeit mit einer*einem Kooperationspartner*in als fester und verstetigter Bestandteil der eigenen Arbeitspraxis wahrgenommen: „Also mein Beispiel, wo es wunderbar funktioniert […], weil wir da schon immer Kooperationen haben von verschiedenen Schulen“ (I2, 201). Eine zunehmende Dauer der Zusammenarbeit bestärkt nicht nur die Verbindung, sondern wird selbst zum Beweis für den Erfolg der Kooperation. „Andersherum ist es aber so, wenn dann so ein Team [wie im Flex-Projekt] so lange besteht, sagt mir das auch, die haben es geschafft, ja“ (I1, 87).

4. Fazit und Ausblick

Inklusive Bildung, Betreuung und Beziehung in einem inklusiven Gemeinwesen braucht Vernetzung im Sozialraum. Wie eine solche Vernetzung gelingen kann wird anhand der in der Studie identifizierten Gelingensfaktoren deutlich. Diese können als Orientierung für andere Regionen dienen, müssen aber – das gebieten schon die Prinzipien der inklusiven und sozialräumlich orientierten Arbeit – an die konkreten Bedingungen vor Ort angepasst werden. Dieser Grundsatz gilt insofern auch für die Modellregion Kempten, als dass es sich bei Netzwerken um dynamische Konstrukte handelt. Um dieser Dynamik sowie dem prozesshaften und stets unvollständigen Charakter umfassend inklusiver Bildung, Erziehung und Betreuung gerecht zu werden, sind kontinuierliche Reflexion, Evaluation und Anpassung der inklusiven Grundsätze und Zielsetzungen der verschiedenen Akteur*innen, aber auch der Kommune als solche notwendig. Um letztere zu erschließen und im Sinne der Schaffung eines inklusiven Gemeinwesens auszuhandeln und zusammenzuführen, ist es sinnvoll, qualitative Erhebungsverfahren einzusetzen.

Für die Modellregion Kempten bedeutet dies zum einen, bereits eingeleitete Prozesse, wie die verstärkte Adressierung von Eltern, die Berücksichtigung von Akteur*innen der Eingliederungshilfe und des Gesundheitswesens sowie die Öffnung der Schulen zum Sozialraum hin fortzusetzen. Zum anderen sollten bereits vorhandene Potenziale – entweder im Bereich der Umsetzung inklusiver Bildung oder im Bereich der Sozialraumorientierung – noch umfassender zusammengeführt und synergetisch nutzbar gemacht werden. Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis, wie etwa das Jugendtheaterfestival, können dabei herangezogen werden, um weitere Gelingensfaktoren zu eruieren und Motivation zu schaffen. Insbesondere Kinder und Jugendliche – vor allem solche mit Förderbedarfen und Beeinträchtigungen – könnten zudem, etwa im Rahmen von Sozialraumanalysen, in die weitere Gestaltung inklusiver Bildung auch jenseits formeller Settings integriert werden, um immer noch bestehende Barrieren weiter abzubauen und gleichzeitig sozialräumliche Bezüge zielgruppenorientiert zu berücksichtigen (vgl. Reutlinger 2009b; Spatscheck 2009).

Mit Ausblick auf künftige gesellschaftliche, professionelle und wissenschaftliche Entwicklungen stellt neben den genannten Ansatzpunkten in Bezug auf inklusive Bildungsregionen in einer vielfältigen Akteurslandschaft vor allem der Diskurs um Ansätze der Sozialraumorientierung in der Eingliederungshilfe (vgl. u. a. Franz/Beck 2007; Theunissen 2012; Hinte 2018; Röh 2019)ein spannendes und anschlussfähiges Entwicklungsfeld dar, das jüngst durch das Inkrafttreten des sogenannten Bundesteilhabegesetzes neue Impulse erhalten hat (vgl. hierzu Röh 2019). Von dieser Auseinandersetzung könnten über die Hilfesysteme hinaus alle Akteur*innen profitieren, die Inklusion sozialräumlich umsetzen und dabei ihre eigenen Arbeitsprinzipien und professionellen Grundsätze berücksichtigen möchten.

Literatur

Beck, Iris (Hrsg.) (2016): Inklusion im Gemeinwesen. Stuttgart: Kohlhammer.

Dannenbeck, Clemens (2013): Inklusionsorientierung im Sozialraum. Verpflichtung und Herausforderung. In: Becker, Ulrich/Wacker, Elisabeth/Banafsche, Minou (Hrsg.): Inklusion und Sozialraum. Behindertenrecht und Behindertenpolitik in der Kommune. Baden-Baden: Nomos, 47–57.

Deinet, Ulrich (Hrsg.) (2005): Sozialräumliche Jugendarbeit. Grundlagen, Methoden, Praxiskonzepte, 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.

Deinet, Ulrich (2010): Von der schulzentrierten zur sozialräumlichen Bildungslandschaft. In: sozialraum.de, (2), 1/2010. https://www.sozialraum.de/von-der-schulzentrierten-zur-sozialraeumlichen-bildungslandschaft.php (15.07.2021).

Franz, Daniel/Beck, Iris (2007): Umfeld- und Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe. Empfehlungen und Handlungsansätze für Hilfeplanung und Gemeindeintegration. Hamburg: Eigenverlag DHG.

Frühauf, Theo (2010): Von der Integration zur Inklusion – ein Überblick. In: Hinz, Andreas/Niehoff, Ulrich/Körner, Ingrid (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen, Perspektiven, Praxis, 2. Auflage. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 11–32.

Heimlich, Ulrich/Kahlert, Joachim/Lelgemann, Reinhard/Fischer, Erhard (Hrsg.) (2016): Inklusives Schulsystem. Analysen, Befunde, Empfehlungen zum bayerischen Weg. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Heimlich, Ulrich/Müller, Ursula/Pfeil, Patricia/Einsiedler, Marion/Roland, Regina/Wittko, Michael: Inklusive Regionen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, im Erscheinen.

Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.) (2011): Bildungspolitik als kommunale Aufgabe. In: Dies. (Hrsg.): KommunalWiki. Berlin. http://kommunalwiki.boell.de/index.php/Bildungspolitik_als_kommunale_Aufgabe (30.01.2020).

Helfferich, Cornelia (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews, 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.

Hinte, Wolfgang (2018): Sozialraumorientierung – ein Fachkonzept als Grundlage des Umbaus der Eingliederungshilfe. In: Hinte, Wolfgang/Pohl, Oliver Marco (Hrsg.): Der Norden geht voran: Sozialraumorientierung in der Eingliederungshilfe im Landkreis Nordfriesland. Marburg: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., 13–27.

Jakobi, Tobias (2007): Akteurzentrierter Institutionalismus und Arenen-Konzept in der Mitbestimmungsforschung. Zum theoretischen Rahmen eines Forschungsprojekts. https://nbi.sankt-georgen.de/assets/typo3/redakteure/Dokumente/FAgsFs/FAgsF_47_Institutionalismus.PDF (26.02.2019).

Kuckartz, Udo (2018): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung, 4. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Lampke, Dorothea/Rohrmann, Albrecht/Schädler, Johannes (2011): Kommunale Teilhabeplanung – Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Örtliche Teilhabeplanung mit und für Menschen mit Behinderungen. Theorie und Praxis. Wiesbaden: VS Verlag, S. 9–24.

Mayntz, Renate/Scharpf, Fritz W. (1995): Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung. Frankfurt a. M.: Campus Verlag.

Reis, Claus (2013): Netzwerke verstehen – theoretische und praktische Zugänge. https://www.dgcc.de/wp-content/uploads/2013/02/intern_2013_Reis.pdf (18.12.2020).

Reutlinger, Christian (2009a): Bildungslandschaften – raumtheoretisch betrachtet. In: Böhme, Jeanette (Hrsg): Schularchitektur im interdisziplinären Diskurs. Territorialisierungskrise und Gestaltungsperspektiven des schulischen Bildungsraums, Wiesbaden: VS Verlag, 119–139.

Reutlinger, Christian (2009b): Raumdeutungen. Rekonstruktion des Sozialraums „Schule“ und mitagierende Erforschung „unsichtbarer Bewältigungskarten“ als methodische Felder von Sozialraumforschung. In: Deinet, Ulrich (Hrsg.): Methodenbuch Sozialraum. Wiesbaden: VS Verlag, 17–32.

Röh, Dieter (2019): ‚Wille first, Bedenken second?‘ – Kritische Anmerkungen zur bisherigen Diskussion und konzeptionelle Skizzierung der Herausforderungen, Möglichkeiten und Grenzen von Sozialraumorientierung in der Eingliederungshilfe. In: sozialraum.de, (11), 1/2019. https://www.sozialraum.de/‚wille-first,-bedenken-second‘-–-kritische-anmerkungen-zur-bisherigen-diskussion-und-konzeptionelle-skizzierung-der-herausforderungen,-moeglichkeiten-und-grenzen-von-sozialraumorientierung-in-der-eingliederungshilfe.php (15.07.2021).

Schmidt, Christiane (2013): Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews. In: Friebertshäuser, Barbara/Seichter, Sabine (Hrsg.): Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Eine praxisorientierte Einführung. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 473–486.

Spatscheck, Christian (2009): Theorie- und Methodendiskussion. In: Deinet, Ulrich (Hrsg.): Methodenbuch Sozialraum. Wiesbaden: VS Verlag, 33–43.

Theunissen, Georg (2012): Lebensweltbezogene Behindertenarbeit und Sozialraumorientierung. Eine Einführung in die Praxis. Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Treib, Oliver (2015): Akteurzentrierter Institutionalismus. In: Wenzelburger, Georg/Zollnhöfer, Reimut (Hrsg.): Handbuch Policy-Forschung. Wiesbaden, 277–303.

Voigts, Gunda (2019): Evaluationsbericht. Projekt „Freiräume – Inklusion in der Bielefelder Offenen Kinder- und Jugendarbeit“. Ergebnisse eines Praxisforschungsprojektes mit Studierenden der HAW Hamburg und der HAWK Hildesheim – Holzminden – Göttingen. Bielefeld. https://www.diefalken-bielefeld.de/images/seiteninhalte_fud/DieFalkenBielefeld_Projekt-Freiraeume_Inklusion-in-der-Bielefelder-Offenen-Kinder-und-Jugendarbeit_Forschungsbericht.pdf (22.02.2021).

Fußnoten

[1] Stadt Kempten (Allgäu) (2021): Das FLEX²-Projekt, https://www.zukunftbringts.de/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=138 (14.07.2021).

[2] Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte in Kooperation zwischen der Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für Lernbehindertenpädagogik, und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten. Damit wurde eine Verschränkung schul- und sonderpädagogischer Perspektiven auf der einen Seite mit sozialpädagogischen und sozialwissenschaftlichen Perspektiven auf der anderen Seite angestrebt (vgl. Heimlich et al., im Erscheinen).

[3] Die meisten befragten Kindertagesrichtungen, die als „integrativ“ benannt sind, identifizieren sich nach eigenen Angaben mit inklusiven Grundsätzen. Hier kommt zum Ausdruck, was Theo Frühauf (2010) in Bezug auf die Abgrenzung von „Inklusion“ und „Integration“ als inhaltliche Undifferenziertheit bezeichnet (Frühauf 2010: 17).

[4] Mehr zum inklusiven Jugendtheaterfestival fantasTiK unter https://www.fantastik-kempten.de/.

[5] Einsehbar unter: https://www.kempten.de/epaper/epaper-Aktionsplan_Inklusion_2020/#0link (31.07.2021).

Zitiervorschlag

Einsiedler, Marion, Ursula Müller und Patricia Pfeil (2021): Modellregion Inklusion Kempten – Innovative Kooperationen von Sozialer Arbeit, Schule, Kommune und Wissenschaft. In: sozialraum.de (13) Ausgabe 2/2021. URL: https://www.sozialraum.de/modellregion-inklusion-kempten.php, Datum des Zugriffs: 27.07.2024