Sozialraumanalyse eines ländlichen Ankunftsraumes: Emplacement als sozialpädagogische und alltägliche Praxis von Ehrenamtlichen und Neuzugewanderten

Sabine Meier

1. Einleitung

Dieser Artikel basiert auf empirischen Daten, die im Rahmen des Forschungsprojektes „Integration von Geflüchteten im Rahmen inklusiver Quartiersentwicklung“ von David Heidemann, Silvia Mann und der Autorin erhoben worden sind. Das Projektleitungsteam an der Universität Siegen bestand neben der Autorin aus Hildegard Schröteler-von Brandt und Vicki Täubig.

Die Analyse von Sozialräumen als spezifische und verortete Lokalitäten hat eine lange Tradition in der Stadtforschung, die nicht erst mit Manuel Castells (1972) Studie zur „urbanen Frage“ [1] seinen Anfang nahm. In dieser Studie behauptete er, dass die Besonderheit einer Lokalität nicht nur durch ihre geographische Lage und juristische, politische oder ökonomische Funktion bestimmt wird. Kennzeichnend sei vielmehr auch, wie die Reproduktion der Arbeitskraft vor Ort ermöglicht bzw. verhandelt wird (vgl. Brenner 2011: 25). Andere Stadtforscher*innen argumentierten weiter, dass Spezifität in einer auf Profit ausgerichteten Wirtschaft, nicht nur Ausdruck intrinsischer Eigenschaften von Orten sind (Harvey 1973 [2009], Lefebvre 1974 [1991]). Vielmehr überlagern sich im Kontext des Wettbewerbs um ökonomisches und mobiles Kapital, Tendenzen zur Vereinheitlichung von Orten zwecks Effizienz mit Tendenzen zu deren Ausdifferenzierung (Smith 1984, Ritzer 2000). Durch diese Überlegungen verlor Lokalität als isoliert zu erforschende räumlich-territoriale Einheit (bspw. Städte oder Nationalstaaten) im Laufe der 1980er Jahre an Bedeutung. Statt dessen wurde Lokalität als sozialräumlicher Ausdruck und Ausgangspunkt globaler Prozesse betrachtet, wie die der weltweiten Mobilität von Menschen und Gütern oder global organisierten, konzernabhängigen Entscheidungen über Kapitalakkumulation bzw. Entnahme an bestimmten Orten (Urry 1986; Cooke 1989). Ziel war es, den Blick auf Prozesse und Zuständigkeiten zu lenken, die sich zwischen unterschiedlichen Ebenen (scales) aufspannen (Swyngedouw 1997).

In Anlehnung an dieses Verständnis von Lokalität, wird in diesem Beitrag Sozialraum als eine durch ökonomische, politische und kulturelle Prozesse entgrenzte Einheit verstanden, deren Effekte sich lokal konkretisieren: Lokal im Sinne eines bestimmten geographischen Ortes, in dem sich alltägliches soziales Handeln vollzieht und der zugleich durch soziales Handeln gebildet und reproduziert wird. Dabei ist klar, dass soziales Handeln nicht nur in lokalisierten sondern auch in ortsübergreifenden Netzwerken stattfindet. Dies beschreibt Doreen Massey (1994: 168), die mit Hilfe des Begriffspaares place/space die Koexistenz sozialer Verbindungen auf mehreren Ebenen erforschte, folgendermaßen: „Social relations always have a spatial form and spatial content”. Sie argumentiert weiter, dass soziales Handeln immer „in space (i.e. in a locational relation to other social phenomena) and across space” [existieren]. „And it is the vast complexity of the interlocking and articulating nets of social relations which is social space. Given that conception of space, a ´place´ is formed out of the particular set of social relations which interact at a particular location” (ebd.).

In den vergangenen Jahren greift die englischsprachige Stadtforschung die Diskussion über die Spezifitäten von Lokalitäten wieder vermehrt auf und stellt Überlegungen zur Wechselwirkung zwischen unterschiedlichen Sozialräumen und Chancen auf Teilhabe von Neuzugewanderten an (Glick Schiller/Çağlar 2011). Dabei richtet sich das Erkenntnisinteresse unter anderem auf den sozialräumlichen und -ökonomischen Prozess der gesellschaftlichen Platzierung (emplacement) von Neuzugewanderten, der stets als gemeinsame sozialräumliche Praxis von Neuzugewanderten, Alteingesessenen und institutionellen Akteuren verstanden wird (vgl. Çağlar/Glick Schiller 2018: 21). Diese Praxis wird durch ortsspezifische Arbeitsmarktstrukturen, bestimmte soziokulturelle Eigenschaften und Traditionen eines Ortes, deren Akteurssysteme und überlokalen asylgesetzlichen Bedingungen gerahmt. Ökonomisch betrachtet findet emplacement ebenso wie sein Gegenteil displacement im Kontext fortwährender Kapitalzirkulation statt, der mit mannigfaltigen Prozessen von Kapitalentnahme (dispossession) von Gemeingütern an konkreten Orten einher geht. Displacement ist somit das Ergebnis von Prozessen des „city-, state-, and empirebuilding (…) that have stripped people of land, resources, and their means of livelihood and forced them to reposition, reorder, or relocate their lives and relationships.“ (Çağlar/Glick Schiller 2018: 19). Die Vorstellung von emplacement/displacement verknüpft Prozesse miteinander, die auf mehreren räumlichen Maßstabsebenen (scales) stattfinden, und beschreibt deren Effekte, die sich letztendlich an konkreten Orten lokalisieren. Ziel dieses Beitrages ist anhand eines Fallbeispiels Prozesse des emplacement von Neuzugewanderten [2] im ländlichen Raum zu untersuchen.

2. Emplacement im ländlichen Ankunftsraum

Das theoretische Konzept emplacement wurde bisher nur anhand weniger empirischer Studien diskutiert. Einige Studien richten sich auf emplacement von Neuzugewanderten durch (global organisierte) Arbeit (Ryan/Molholland 2014, Ceccagno 2011), während andere die Veränderung von Alltagspraktiken und -symboliken durch Migration erforschten (Englund 2002; Van Riemsdijk 2014). Zurückgreifend auf Georg Simmels (1910 [1969]) Konzept der Geselligkeit (übersetzt mit sociability) thematisieren Glick Schiller und Çağlar (2016) Orte der „unspektakulären Begegnung" zwischen Menschen unterschiedlicher Lebenslagen. Lokalisiert wird diese „gesellige“ Alltagspraxis zum Beispiel am Arbeitsplatz, in Kirchen, Vereinen, Nachbarschaften oder öffentlichen Treffpunkten.

Das empirische Erkenntnisinteresse dieses Beitrages richtet sich auf unspektakuläre Begegnungen als Teil von Prozessen des emplacement in ländlichen Räumen. Angelehnt an Çağlar und Glick-Schiller (vgl. 2018: 124), geht es um die Frage „how, where, why, and within what structural contingencies city dwellers build domains of affect, mutual respect, and shared aspirations“. In der Entwicklung von domains of mutual respect nimmt das ehrenamtliche Engagement für und mit Neuzugewanderten einen zentralen Platz ein. Dieses Engagement – so die These – richtet sich ähnlich wie die professionelle lebensweltorientierte Soziale Arbeit auf die „Eröffnung von Chancen [...] zu einem gelingenderen Alltag" im Spannungsverhältnis zur Anerkennung „der gegebenen lebensweltlichen Verhältnisse der AdressatInnen" (Grunwald/Thiersch 2015: 938). Denn im untersuchten Fall sind die ehrenamtlichen sozialpädagogischen Praktiken nicht nur auf Nothilfe und Erstversorgung der Neuzugewanderten ausgerichtet. Es besteht auch der Anspruch, Hilfeleistungen zu vernetzen und die Autonomie der Adressat*innen zu stärken durch Einbindung in lokale soziale Netzwerke sowie Zugänge zu Wohnraum, Aus- und Weiterbildung oder Arbeitsplätzen zu ermöglichen. Vergleichbar mit der professionellen lebensweltorientierten Sozialen Arbeit sind diese Praktiken vom Widerspruch von Hilfe (zur Selbsthilfe) und Bevormundung, von Abstand nehmen und sozialer Nähe geprägt (ebd.). Doch im Gegensatz zu dieser ist die hier untersuchte ehrenamtliche sozialpädagogische Praxis nicht an qualitativ ausgewiesene Standards oder institutionelle Kontrollen gebunden [3] und greift kaum auf Ressourcen zurück, die wohlfahrtstaatliche Organisationen bieten (Birtsch 2018). Aufgrund dieser Charakteristika wird sie je nach Lokalität auf verschiedene Art und Weise durchgeführt. Es interessiert, wie ortspezifische Eigenschaften des untersuchten Raumes auf sozialpädagogische Praktiken und somit auf den Prozess des emplacement insgesamt einwirken.

Eine Spezifität des ländlichen Raums im Allgemeinen zu definieren ist müßig, da sich ländliche Räume – genauso wie verstädterte – voneinander unterscheiden. Die Methode der Raumbeobachtung des Bundesinstitutes für Bau,- Stadt,- und Raumforschung (BBSR) [4] kategorisiert Raumtypen je nach Bevölkerungsdichte und Siedlungsflächenanteil als ländlich, teilweise städtisch oder überwiegend städtisch und bezüglich der Nähe zu (bzw. Erreichbarkeit von) Metropolen von sehr peripher bis zu sehr zentral. Klar ist dabei, dass je kleiner der Beobachtungsmaßstab ist, desto deutlicher treten kleinräumliche Unterschiede innerhalb der Raumtypen hervor. Neben diesen Eigenschaften gibt es zahlreiche andere Merkmale entlang derer ländliche Räume je nach Ziel einer Sozialraumanalyse definiert werden (Beetz/Funk 2015).

Sozialräumlich unterscheidet der deutsche Stadtsoziologe Walter Siebel (2015) das Dorf von der Stadt grob durch die höhere Wahrscheinlichkeit dort Bekannte in öffentlichen Räumen zu begegnen. Er argumentiert weiter, dass Zugewanderte im Dorf eher zu Bekannten gemacht werden als in der Stadt, wo die Chance auf Anonymität höher und ein Nebeneinander die Regel ist. Seine Überlegung gehen auf Hans Paul Bahrdts (1961) Idee der „unvollständigen Integration“ zurück. Menschen in Großstädten seien deswegen unvollständig integriert, weil man sich grundsätzlich nur in bestimmten sozialen Rollen begegne. Während sich Bewohner*innen aufgrund der fehlenden Anonymität in kleinstädtischen oder dörflichen Zusammenhängen nicht nur häufiger, sondern auch in mehreren Rollen treffen – wodurch letztendlich mehr über die „vollständige" Person bekannt wird. Diesem Gedanken folgend, behaupten Beetz und Funk (2015: 1398-1399), dass soziale Zugehörigkeit in der dörflichen Öffentlichkeit sich „nach der Person als Ganzes [richtet und] nicht nur nach einzelnen (funktionalen) Aspekten (z.B. der beruflichen Position)." Außerdem verhindern „enge soziale Kreise" und die Tradition der Eigenverantwortung „die Offenlegung von Problemen, denn der Status hängt auf dem Land mehr am „guten Ruf" als am Einkommen." (ebd.). Weitere Studien bestätigen ein hohes Potenzial für Formen der Vergemeinschaftung (z.B. in Vereinen und Kirchengemeinden) sowie eine hohe informelle Vernetzung von Bewohner*innen in ländlichen und kleinstädtischen Räumen (Amato 1983; Boos-Krüger 2005), genauso wie Alltagsdiskriminierung, die zu Isolation (Happel 2011; Kileo 2011; Beetz/Funk 2015) oder zu offenen Konflikten (Hüttermann 2010) führen kann. In Bezug auf das „Integrationspotenzial“ ländlicher und kleinstädtischer Räume stellen Alisch und May (vgl. 2011: 226) fest, dass es nicht bei Partizipations- und Engagementangeboten auf lokaler Ebene bleiben kann, wenn eine Integration von Zuwanderer*innen erfolgreich sein soll. Formen einer „partizipativen Sozialplanung“ müssten dazu integrativer Bestandteil politischer Entscheidungsprozesse sein.

Um die wenigen Studien, die es bisher zu Prozessen des emplacement in deutschen ländlichen Räumen gibt zu ergänzen, wird hier eine weitläufige und ländliche Gemeinde analysiert. Die erforschte Gemeinde, deren veränderter Name hier Sterndorf ist, hat circa 18.000 Einwohner*innen und besteht aus fast 40 Ortsteilen. Konform der oben genannten deutschen Raumbeobachtung wird Sterndorf als ländlicher Raum bezeichnet. In Sterndorf wurde versucht, die geflüchteten Neuzugewanderten dezentral unterzubringen, was sich erst im Laufe von mehreren Monaten realisieren ließ. Zunächst mussten (auch) temporäre Gemeinschaftsunterkünfte, wie eine Turnhalle und eine ehemalige Jugendherberge, eingerichtet werden. Zudem hat die Gemeinde Häuser angemietet oder angekauft. Ehrenamtlich arbeitende Bewohner*innen haben gemeinsam mit kommunalen Akteur*innen nach vermietbarem Wohnraum gesucht.

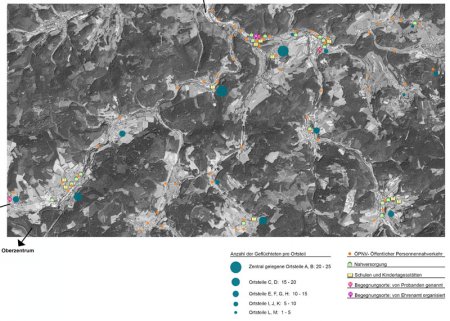

Die in Abbildung 1 gezeigte Karte eines Teils der Gemeinde zeigt, neben der hügeligen Topographie und der relativ großen Entfernungen der Ortsteile untereinander, in welchen Ortsteilen wieviel Neuzugewanderte wohnen [5], wo es Nahversorgungs- und Bildungsangebote gibt und wo die Bus- und Zuglinien des ÖPNV liegen. Außerdem ist auf der Karte angegeben, welche Orte der Begegnung in den Interviews und in den Gruppendiskussionen genannt wurden.

Abbildung 1: Topografie, Anzahl der Geflüchteten und Infrastruktur in der untersuchten Gemeinde. Sterndorf. Quelle: Land NRW (2019) Datenlizenz Deutschland – TIM-Online – Version 2.0: www.govdata.de/dl-de/by-2-0; Daten ergänzt durch Lydia Aman.

Bild anklicken zum Vergrößern

Große Supermärkte sind – neben ihrer primären Funktion der Versorgung – Orte der unspektakulären, zufälligen Begegnung. Wie in vielen deutschen ländlichen Räumen befinden sich hier die meisten am Rand von Ortsteilen. Der sekundäre Zweck der Begegnung wird nicht durch etwa einen Mini-Aufenthaltsort mit Bänken unterstützt. Im Gegenzug werden Dorfplätze liebevoll gepflegt und haben eher einen repräsentativen Charakter.

Abbildung 2: Ein Supermarkt in Sterndorf. Foto: Lydia Aman

Bild anklicken zum Vergrößern

Abbildung 3: Ein Dorfplatz in Sterndorf. Foto: Lydia Aman

Bild anklicken zum Vergrößern

Insgesamt wurden im vorliegenden Forschungsprojekt mit acht Neuzugewanderten leitfadengestützte Interviews [6] (Dauer ungefähr 60 Minuten) und zwei Gruppendiskussionen (Dauer ungefähr 2,5 Stunden) mit insgesamt 15 ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen durchgeführt. Daneben fanden zahlreiche informelle Gespräche mit der ehrenamtlichen Koordinatorin der Helfer*innen statt sowie mehrere leitfadengestützte Interviews mit kommunalen Akteur*innen. Die interviewten Neuzugewanderten sind aus Syrien, Afghanistan und dem Irak geflüchtet und im Alter von 20 bis 40 Jahren. Von den ehrenamtlich arbeitenden Personen ist die übergroße Mehrheit zwischen 50 und 70 Jahren alt, nicht (mehr) erwerbstätig und weiblich.

3. Alltägliche Praxis aus Sicht der Neuzugewanderten: Nachbarschaft und Orte der unspektakulären Begegnung

Wie nachbarschaftliche Hilfe aus der Perspektive der Neuzugewanderten wahrgenommen wird, geht aus den (in der Eingangsfrage der Interviews initiierten) Ankunftsnarration hervor. Diese zeigt, dass neben der Unterbringungs- und Orientierungshilfe, die das Sozialamt leistet, Kontakte zwischen Neuzugewanderten und ehrenamtlichen Helfer*innen und/oder Nachbar*innen zustande kommen. Dabei werden die kleinen, unspektakulären Gesten, wie das Aufstellen eines Namenschildes oder essbare Geschenke geschätzt. Oftmals entwickelt sich aus diesen Kontakten eine langfristige Unterstützung.

„Dann wir treffen einen netten Mensch von Sozialamt und hatte er eine Wohnung für uns vermieten in B. Und in B. wenn wir waren erste Tag, die Nachbarn waren sehr nett und kommen mit ein Schild, schreiben auf Arabisch: [sagt etwas Arabisches] Willkommen (..) Wir wohnen in zweite Etage. Die Wohnung war sehr gut. Wir waren zufrieden. Und als ich habe gesagt, die Nachbarn waren ... waren sehr nett. Vielleicht jeden drei, vier Tagen kommt ein Nachbar mit Kuchen (lacht).“ (Mann, 42)

„Und ich habe mit Frau D. erste Mal getroffen, und sie hat diese J. dieser Mann. Und J. immer die deutsche Leute besuch ihm, wenn eine Freund kommt, sagt er: "Das ist M. .." (..) So kennengelernt mit neue Leute (lachend) Ja. Hier auch es gibt neue Nachbarn. Unten uns wohnt auch zum Beispiel kommt eine Freund oder anderer, und er sagte zum Beispiel: „Es gibt oben zwei Leute aus Syrien, sehr, sehr nett." Und manchmal er ruft uns und „Komm unten" (..) (lachend) Und wir manchmal arabisch Essen kochen, dann rufen ihm, auch er kommen.“ (Mann, 25)

In ein paar Fällen kommt es vor, dass durch persönliche Kontakte Ehrenamtliche Neuzugewanderten anbieten bei sich im Haus zu wohnen bzw. ihnen eine Wohnung im eigenen Haus zu vermieten.

„Am Anfang waren wir, wir kennten nur X. vom Sozialamt. Und dann gab es eine ältere Frau, die war ... am Anfang war sie alleine da immer, und dann nach und nach kamen die anderen Leute, dann haben wir die anderen Leute kennengelernt. Ich konnte auch ... ich kann auch Englisch, Arabisch und Kurdisch sprechen, zwei Dialekten Kurdisch. Dann musste ich irgendwie mit andere Kollegen helfen, übersetzen und so (...) Nicht nur, weil alle Frauen, die da geholfen haben, musste ich immer dabei sein und so übersetzen. Dann haben wir die Frau – ich wohne jetzt bei einer deutsche Familie. Da haben wir uns kennengelernt, und mehrmals wir sind zusammen gefahren, und ich musste immer übersetzen (..) Ich habe auch die Söhne von diese Frau kennengelernt. Dann es gab so irgendwie eine Freundschaft, dann haben die gefragt, ob ich zu denen einziehen will (..) Und dann habe ich gesagt: „Ja, natürlich", das (lachend) weil das Camp war katastrophal. Dann waren wir da, und die haben mir beim alles geholfen, Sprachkurse, beim Sozialamt, Jobcenter und alle Bürokratie, hier.“ (Mann, 23)

Nicht nur dieses sondern auch andere Interviewpassagen illustrieren, dass der Zugang zu Wohnungen eine sozialräumliche Praxis ist, die durch die Spezifität des Wohnungsmarktes in diesem ländlichen Raum gerahmt wird. Der Wohnungsbestand in Sterndorf besteht fast ausschließlich aus Eigentumswohnungen, die die Eigentümer*innen selbst bewohnen oder vermieten. Zugang wird durch Verhandlung mit den Eigentümer*innen erreicht, sowohl seitens kommunaler Akteur*innen als der Ehrenamtlichen. Dabei treten die ehrenamtlich arbeitenden Bewohner*innen manchmal als Bürgende oder Vermittler*innen auf, mit wechselndem Erfolg.

„(..) Frau V. macht etwas. Sie sagt: „Ich habe zwei junge Mann, sie suchen ein Wohnung." Sie sagt nicht, das ist syrisch oder Flüchtlinge oder so. Und sie sagen: „Ja, ist alles gut." Und nächste Anruf sagt sie: „Ja, sie sind syrisch" (lacht) und dann „Oh, tut mir leid, ich brauche nicht Ju- Jugend, das ist (..) zu laut, sie machen Party und so. Sie versuchen zu etwas, Entschuldigung zu sagen.“

Interviewer: „Und solche Erfahrungen hast du selbst aber bisher nicht gesammelt?

„Nein. Meine Wohnung, es war, Vermieter ist auch Flüchtling (..) Er hat gesagt: „Ich helfe dir." Er erinnert sich, erste Zeit hier in Deutschland, er hat gesagt auch, ist schwierig. So fünf Jahre war er jetzt da (..)“ (Mann, 20 Jahre alt)

Aus weiteren Aussprachen der Proband*innen geht hervor, dass sich ihre Situation deutlich verbessert, sobald sie eine selbständige Wohnung anmieten können. Von dort aus entwickeln sie neue alltägliche Routen und Routinen, wobei die regelmäßige Teilnahme an Sprachkursen und das Abhandeln bzw. Warten auf asylrechtliche Prozesse in der ersten Zeit klar im Vordergrund steht. Die ehrenamtlichen Helfer*innen verbinden Botengänge zum Sozialamt oder zu anderen Behörden, zum Jobcenter, Kindergarten, Fußballverein, zu Ärzten oder zur Schule und Arbeit mit ihren eigenen Routen und Routinen. Das Auto der ehrenamtlichen Helfer*innen wird so für beide zu einem privaten aber geteilten Ort der unspektakulären Begegnung und des alltäglichen Austausches. Was für das Ehrenamt eine gastfreundschaftliche Geste ist (Platz anbieten, Routinen anpassen) bedeutet für die Neuzugewanderten – neben der positiven Erfahrung für beide Seiten – Abhängigkeiten bezüglich der eigenen Mobilität. Allen Proband*innen ist dies bewusst und sie thematisieren diesen Aspekt in den Interviews in unterschiedlichen Zusammenhängen.

„So ohne die Leute hier, wir würden verloren (lachend) gegangen. Besonders, wenn man erst in diese Camps und so alleine ist, man kann nicht Deutsch sprechen, man weiß nicht, wo das Sozialamt ist, wo das Jobcenter ist. Was soll ich machen? Man bekommt einen Post, man kann das nicht lesen. Und wenn man diese Termine verpasst hat, dann gibt es Probleme. Beim Jobcenter selber oder beim Sozialamt und so, es gibt keinen arabischer Übersetzer oder so. Zum Beispiel die Ehrenamtlichen, die helfen irgendwie beim Übersetzen und die haben Autos. Ohne sie man kann nicht pünktlich zu die ... zu diese Termine gehen. Manchmal machen sie einen Termin um 7 Uhr oder um 8 Uhr in [Mittelzentrum]. Und wenn ich aus [Ortsteil C] nach [Mittelzentrum] gehen muss, das geht irgendwie nicht.“ (Mann, 23)

„Ach, ich habe gesagt „Gott sei Dank“ weil ich habe nette Nachbarn in B., die Familie X oder Frau B. und Frau G. auch, sie helfen uns immer in unser Leben. Und sie sagen: unser Auto on order. Wenn under order. Ja, wenn sie wollen etwas, könnten wir einkaufen oder fahren.“ (Mann, 42).

Die Mitfahrgelegenheiten ergänzen den ÖPNV, auf den die Neuzugewanderten angewiesen sind. Die An- und Abfahrtszeiten von Bus und Zug strukturieren ihren Alltag. Während des Wartens an Bushaltestellen kommt es ebenfalls zu unspektakulären Begegnungen, die uns als negativ oder positiv geschildert werden.

„Ich suche immer (betont) für Leute. Ich spreche mit Leute und ich liebe (betont) treffen Leute, besuchen mich (..) Aber ich weiß ist schwer, Leute hat Angst von uns.“

Interviewer: „Hier in Sterndorf?“

„Ich denke in ganzen Deutschland (..) Und ich versteh das. Und ich versuche vielleicht ein Come (..) Ja, immer versuch einmal. Und da treffen ein Frau in Bushaltestelle jetzt. (.) Ich sage: Komm, trinken Kaffee. Aber (verneinende Geste) ..“ (Frau, 33)

Im weiteren Verlauf des Interviews erzählt diese Mutter von zwei kleinen Kindern:

„Diese erste Mal ich geh´ mit meine Kinder, weil ich höre in Bushaltestelle die Mamas (..) In diese Halle machen bisschen Kuchen vor Kinder (..) Ich höre Mamas in Bushaltestelle sagen: Heute hat soundso. Und ich frage, wo dieser Platz, und ich geh´ mit meine Kinder hin (..) Ich versuch immer, weil Kinder brauchen andere (betont) Kinder.“

Diese beiden Zitate drücken das Bedürfnis nach Kontakt aus und illustrieren zugleich, dass Zufälligkeit eine weitere Handlungsoption (Kindercafé) eröffnen kann. Aus weiteren Interviews mit den 20- bis 30-jährigen Probanden geht hervor, dass auch sie Orte der unspektakulären, niedrigschwelligen Begegnung mit Gleichaltrigen vermissen. Insbesondere weil die ehrenamtlich arbeitenden Bewohner*innen durchweg ein höheres Alter als die Neuzugewanderten haben. Die Altersstruktur des Ehrenamtes, die nicht vorhandenen öffentlichen Begegnungsmöglichkeiten in Kombination mit eingeschränkten Angeboten des ÖPNV sind ortsspezifische Eigenschaften, die sich maßgeblich auf Handlungsoptionen auswirken. Auf die Fragen hin, was die Neuzugewanderten in ihrer Freizeit oder am Wochenende machen und welche öffentlichen Treffpunkte es gäbe, meinte ein 23-jähriger Proband:

„Weil hier in, am Dorf kann man nicht viele Leute ... das ist ein bisschen schwer, schwierig, Kontakte aufzunehmen und aufzubauen. Dann müsste man die Leute, die man schon kennt, irgendwie ... Aber neue Leute kennenzulernen, das ist schwer hier in dieser Region. Vielleicht in der Stadt ist das einfacher, aber hier... (..) Am Wochenende habe ich einen Minijob, ich arbeite bei einem Restaurant hier in der Nähe. Dann es gibt kein richtig freie Zeit für mich (lacht). Aber das ist gut, wenn man am Wochenende zu Hause ist in einem Dorf, was kann man machen? Nichts (lacht) (..) Und besonders, ja, als Flüchtlinge, wenn, am Wochenende gibt es keinen Bus, kein Busverbindung und so. Dann muss man zu Hause bleiben. Dann habe ich gedacht, lieber einen Minijob oder was zu machen, besser, als zu Hause zu bleiben (..). Vielleicht irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, junge Leute zu ... kennenzulernen. Wir kennen heute ... so hier, wir kennen nur die Ehrenamtlich, die ein bisschen alt sind. Aber die junge Leute, die junge deutsche Leute, wir kennen niemand (..) Es gibt keinen Ort oder zum Beispiel in große Städte gibt es Cafés und so, dass die Leute sich kennenlernen, auch die Flüchtlinge untereinander und so. Aber hier in [Sterndorf] gibt es so was nicht. Auch zum Beispiel, wenn man ... wenn ich jetzt ... Ich habe Lust, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber das ist in [Oberzentrum]. Ich muss zwei Stunden hinfahren, zwei Stunden zurück. Und wenn ich Sprachschule habe, das funktioniert nicht."

Die eingeschränkte Möglichkeit zur Begegnung aufgrund der im Zitat erwähnten Gründe wird von fast allen Proband*innen ähnlich empfunden, obwohl manche Mitglied in den örtlichen Sportvereinen oder Chören sind. Außerdem erzählt ein Proband, dass er ab und zu in das örtliche Jugendzentrum und den Kleiderladen gehe während ein Anderer gelegentlich im Heimatmuseum aushilft. Doch trotz der eingeschränkten Handlungsoptionen und unerfüllten Bedürfnisse meinen fast alle Proband*innen, dass sie sich vorstellen können, längerfristig in Sterndorf zu bleiben. Zum einen geben manche von ihnen an, dass Bekannte oder Familienmitglieder, die in größeren deutschen Städten leben, weniger soziale Kontakte haben und keine ehrenamtliche Unterstützung erfahren. Sie hingegen hätten insbesondere durch den kontinuierlichen Kontakt zu Nachbar*innen und Ehrenamtlichen relativ schnell Fortschritte gemacht bezüglich des Erlernens der deutschen Sprache sowie Zugängen zu passendem Wohnraum, Praktika oder Arbeit. Zum anderen meinen sie, dass sie sich nun an den Ort gewöhnt hätten und ihr Alltag nun eben „ihre Realität" sei.

4. Die Rolle der ehrenamtlich geleisteten sozialpädagogischen Praxis: Mehr als Sprachkurse und Kleiderläden

Die Ankunftsnarration aus Sicht der ehrenamtlich arbeitenden Helfer*innen beinhaltet die Organisation von Sprachkursen in verschiedenen Ortsteilen, die Begleitung zu Behördengängen und Ärzt*innen, Hilfe beim Bewerbungsschreiben, aber auch Umzugshilfe und das bewohnbar machen von leerstehenden Gebäuden. Außerdem wurden mehrere Treffen zwischen Neuzugewanderten und Alteingesessenen (z.B. mit Kirchengemeinden) organisiert sowie ein Kleiderladen gegründet, wo Kleidung abgegeben und gratis abgeholt werden kann. Der Kleiderladen ist ihrer Aussage und Erfahrung nach ein Treffpunkt für viele Neuzugewanderte. Er bietet zudem die Möglichkeit, sich in einem beheiztem und regengeschütztem Raum ohne Konsumzwang aufzuhalten, um zum Beispiel auf den nächsten Bus, eine Mitfahrgelegenheit, einen Arzttermin oder den Beginn des Sprachkurses zu warten. Die beiden folgenden Zitate illustrieren, dass die Organisation des Kleiderladens und das Geben von Sprachkursen Praktiken sind, die – neben ihrem primären Zweck – Hilfe zur Alltagsbewältigung bieten.

„Und dann haben wir angefangen mit Unterricht (..) das Bedürfnis war auch da, und haben dann erst zwei- dreimal in der Jugendherberge selber unterrichtet, und dann haben wir gesagt „das möchten wir nicht“ und sind dann ... in Ortsteil C gibt es ein Haus des Gastes und da haben wir nachgefragt, und da durften wir ´rein. Und das war für alle eigentlich eine positive Erfahrung (..) und dadurch dass wir Unterricht machen und immer mit – irgendwann ist jeder schon mal bei uns gewesen, jedenfalls hier aus der näheren Umgebung – und die kommen natürlich auch mit ihren Problemen und mit ihren Papieren und so weiter. Das ist dann nicht immer nur Unterricht, sondern automatisch kümmert man sich dann.“ [7]

Für das „sich kümmern" machen die Helfer*innen von verschiedenen Ressourcen Gebrauch, wie Zeit, eigene finanzielle Mittel, soziales Netzwerk oder Haus- und Autobesitz. Ihre Tätigkeiten sind dabei mit den Grundideen einer professionellen lebensweltorientierten Fallarbeit vergleichbar. Denn ihre Praktiken sind nicht nur auf kurzfristige Unterstützung, sondern als empowernde Maßnahmen gedacht (vgl. Früchtel et al. 2007: 16), was sie wissen und reflektieren.

P1: „Man muss auch aufpassen, dass man die nicht zur sehr bevormundet und bemuttert.“

P2: „Mhm. Genau.“

P3: „Mhm.“

P1 „Sondern die müssen ja wirklich dann auch dazu erzogen werden, selbständig zu werden.“

P3: „Eben.“

P1: „Auch Fahrten dann alleine zu machen.“

P2: „Ja oder am Anfang, wenn ich daran denke, wie wir zum Beispiel Klamotten da hingeschickt, ne?“

P1: „Ja.“

P2: „Also ganz viel Bekleidung. Das war eine ganz merkwürdige Situation auch. Ich bringe da jetzt Sachen hin, okay. Wir wissen gar nicht ... also das haben wir dann eine Weile gemacht und irgendwann ist es ja auch gut. Ich meine, dass man am Anfang über die erste Zeit sich mit irgendwelchen Bekleidung retten will, ist klar. Aber dass die dann ja auch irgendwann nicht mehr unbedingt permanent Bekleidung angeboten bekommen möchten, sondern vielleicht auch ein Pullover, den sie sich mal irgendwo ...“

P1: „Ja.“

P2: „Kaufen können oder so, das muss man ja (..) auch mal, ne? Das ist ja nicht so, als wenn wir jetzt quasi ihnen unseren Müll da hinbringen. Oder jemanden bevormunden: „du musst das jetzt anziehen, weil ich dir das gebracht habe“, ne? Sondern dass man dann nicht beleidigt sein darf, wenn derjenige dann sagt „mh, okay?!“

Der Widerspruch von Hilfe und Bevormundung wird mehrfach in beiden Gruppendiskussionen angesprochen. Es wurde beispielsweise bedauert, dass es Mädchen von manchen zugezogenen Familien nicht erlaubt wurde, den örtlichen Vereinen beizutreten, was sie letztendlich respektieren. Genauso wird die Schwierigkeit reflektiert, trotz emotionaler Bindung Abstand zu nehmen (auch um Überlastung vorzubeugen). Fast alle interviewten ehrenamtlichen Helfer*innen berichten, dass ihre unterstützenden Tätigkeiten von emotionaler Nähe begleitet werden beziehungsweise in Freundschaften oder familienähnliche Bindungen übergehen. Die Reflexion dieser Widersprüche kann nach Beetz und Funk (2015: 1396) als Ausdruck einer beginnenden Professionalisierung ihrer ehrenamtlichen sozialpädagogischen Praktiken gelesen werden, denn „Professionalität entsteht im reflexiven Umgang mit der eigenen Arbeitssituation, mit den regionalen Bedingungen und mit den Zielgruppen und deren Lebenssituation."

P1: „Also das ist vielleicht nicht so das Normale: also dass man jemand ... dass man so eine ganz nahe Betreuung, aber auch die anderen die man vorher hatte, also die wir in dem Sprachunterricht zum Beispiel. Man hat über Wochen lang jemanden, und man spricht ja nicht nur über ... man vermitteln ja nicht nur die Sprache, sondern wir haben über so viel Persönliches gesprochen."

P1: „Alles. ja."

P2: „Und da sind auch eigentlich die engsten Kontakte bei entstanden."

P1: „Mhm."

P2: „Ne? Also wie jetzt auch die afghanischen Familien. Man taucht da so ganz mit ein, die haben dann Kinder, dann ... "

P1: „Also man muss auch wirklich lernen mal „Nein" zu sagen (allgemeine Zustimmung) (..) Wir hätten Zeit jetzt mehr zu reisen als wir das vorher konnten (allgemeines Gelächter) und habe dann wirklich manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann sage „So. ich bin jetzt mal vierzehn Tage …“. Fragt jetzt zum Beispiel, die F. „Fährst du Weihnachten in den Urlaub?“ Ich sage „Nein. dieses Jahr nicht.“ „Ah gut.“ (allgemeines Gelächter). Aber nein. Da muss man dann einfach drüber stehen. Oder wir haben Enkelkinder und die wohnen auch nicht hier in der Nähe, also das planen wir schon immer so, auch wenn wir mal ein Wochenende machen, dann „ja fahren wir Mittwoch Mittag, und bis „Montag sind wir wieder da, ja?"

P2: „Ja. Oder wir sprechen auch im, haben wir ja dann im Team ..."

P1: „Ja. ja. genau."

P2: „Wir haben die Urlaube tatsächlich aufeinander dann so abgestimmt, dass wir dann gesagt haben: „Okay. wenn wir dann zwei Wochen ... kannst du die mit übernehmen?“ So. ne?“

P3: „Und es wäre schön, wenn man da von der Gemeinde mehr Unterstützung bekommen würde."

Neben einigen anderen Zitaten ähnlichen Inhalts macht dieser Dialog deutlich, dass alltägliche Praktiken und Routinen durch die ehrenamtlich geleistete Soziale Arbeit angepasst, untereinander und mit der eigenen Familie abgestimmt werden. In seltenen Fällen ist hier von einer Verschlechterung der eigenen nachbarschaftlichen und familiären Verhältnisse die Rede. Dabei scheint es, als ob insbesondere die Überschreitung der Grenze der ‚reinen´ Hilfeleistung durch das Schließen von Freundschaft und das Bieten von Wohnraum im eigenen Haus auf Ablehnung stößt. Denn damit positionieren sie sich unweigerlich und nachhaltig innerhalb ihres Wohnortes neu. Die enge soziale Bindung mit Neuzugewanderten bleibt nicht unbemerkt und sie wird durch Nachbar*innen, Familienmitglieder und Freundeskreise wahrgenommen, informell besprochen und bewertet.

„Dann [haben wir] geholfen denen die Wohnung einrichten, Lampen anbringen, Küche zusammenbauen (..) ja, also das so im Großen und Ganzen und sich natürlich immer gegen die liebe Nachbarschaft … in unserem kleinen Ort (..) Nein. Also eher mit einem Kopfschütteln, ne? Also diese ... die Jungs hier sind so total bekloppt, jetzt haben sie auch noch zwei Flüchtlinge, ne? (..) Und dann gingen dann Gerüchte um als wir uns dann ... wir haben uns jetzt vor Kurzem noch mal ein neues Auto gekauft: „ah ja klar, können die ja jetzt, die haben ja Flüchtlinge aufgenommen“ (allgemeines Gelächter) (..) die kriegen das ja gut bezahlt, ne? Also solche Sprüche.“

Neben der hier erwähnten Ablehnung in Form von „Sprüchen", wurde ein leerstehendes Haus mehrmals verwüstet das für Neuzugewanderte hergerichtet werden sollte. Demgegenüber stehen Aussagen, dass es durchaus Hilfsbereitschaft von Bewohner*innen aus der Gemeinde gibt. Diese sei jedoch je nach Ortsteil, die durch "einige Kilometer und Berge" voneinander getrennt sind, unterschiedlich. Die Ortsteile haben eigene Ortsvorstehende und Vereinsstrukturen. Die interviewten Ehrenamtlichen lassen sich durch Ablehnung prinzipiell nicht von ihrem Engagement abhalten. Sie nehmen die Aufgabe, Neuzugewanderte und Alteingesessene miteinander in Kontakt zu bringen, sehr ernst und sprechen in den Gruppendiskussionen über diesbezügliche Schwierigkeiten. Sie versuchen Kontakt durch Mitgliedschaften in Vereinen herzustellen oder durch persönliche Bekanntmachung während ausgesuchter „öffentlicher" Gelegenheiten.

„Und die jungen Männer, die lassen wir natürlich nicht ins offene Messer laufen auf irgendwelchen Festen, wo viel getrunken wird oder in die Dorfkneipe, wo man vielleicht genau weiß wer da steht, also da habe ich immer gesagt „Nein.“ Wenn ich zum Osterfeuer war dann habe ich gesagt „kommt mit” (..) oder da gibt es schon mal Musikveranstaltungen, da wird gegrillt, die grillen auch Hähnchenfleisch, und das geht dann, ne? (..) Aber ich weiß noch, die Ersten (..) ganz stolz, dass sie „Guten Tag” sagen konnten (..) und wir haben so eine Rentnerclique und dann haben sie schön gegrüßt und die gehen grußlos an denen vorbei. Das hat die so verletzt (allgemeine Zustimmung). Da sind die nicht ´drübergekommen (..) die Nachbarn direkt an den Häusern, wo die Flüchtlinge wohnen, die grüßen auch nicht (..) Irgendwann kam dann auch mal so eine Dorfaktion [Laub wegfegen] und dann haben sie [die Neuzugewanderten] gesagt „Die haben uns ein Jahr nicht angeguckt, und jetzt sollen wir da Laub fegen” und das haben sie nicht gemacht (allgemeine Zustimmung).“

Dieses Zitat zeigt nicht nur ihre solidarische Haltung gegenüber den Neuzugewanderten. Sie leisten sozialräumliche „Vermittlungsarbeit" vor Ort: Begegnungen werden vorstrukturiert, um Konflikte zwischen neuzugewanderten und alteingesessenen Bewohner*innen möglichst zu vermeiden. Unspektakuläre Begegnungen finden in den oben beschriebenen Orten und sozialen Situationen (Osterfeuer, Musikveranstaltungen) unter der „Obhut" von Ehrenamtlichen statt. Für diese Vorstrukturierung nutzen sie ihr Wissen über die lokalen Traditionen dieses ländlichen Raumes und dessen Bewohner*innen, die sie „als ganze Personen" (vgl. Bahrdt 1961) kennen.

Neben dieser „Vermittlungsarbeit", entwickeln die Ehrenamtlichen multiskalare Praktiken. Um manche Probleme der Neuzugewanderten lösen zu können, verknüpfen sie die Lokalität (also ihr alltägliches soziales Handeln in lokalisierten Netzwerken) mit gesetzlichen Rahmenbedingungen. Konkret bedeutet das, die Maßstäblichkeit der sozialräumlichen Praxis vor Ort mit komplexen und manchmal widersprüchlichen Regelungen und Zuständigkeiten zu verbinden.

„Die saßen ja, die Männer, ein, zwei Jahre und wir haben keine Interviews bekommen. Und dann haben wir versucht oder der vom Sozialamt Termine zu machen. Dann wurde man vertröstet ... dass es so der Reihe nach ging. Dann sind manche alleine nach X gegangen, die sind durchgewinkt worden. Die anderen sind mit Security ´rausgeführt worden oder unter Polizeiandrohung. Manche haben's geschafft: „Ja, kommen Sie ´rein". So, und dann haben wir es als Helfer probiert. Manchmal hat es geklappt, hinterher hat man uns beschimpft und verboten überhaupt anzurufen (..) Dann hat man uns irgendwann gesagt, X wäre für Sterndorf überhaupt nicht zuständig. Dann wurde uns gesagt, das geht nur noch über die Ausländerbehörde. Und dann wussten wir nicht, dann bin ich irgendwann mal zu dem Chef der Ausländerbehörde gegangen und hab´ gesagt: „Können Sie mir sagen NACH welchen Kriterien hier die Interviews stattfinden?“ Da sagt er: „Ja, das wüsste ich auch gerne“. Und dann hab´ ich gesagt: „Kann ich Ihnen denn mal DIE nennen, die schon so LANGE warten? Können Sie die vielleicht von uns – ist der ganze Kreis X – vielleicht ein bisschen höher setzen?“ Weil er kennt dann die Leute nicht. Das sind Namen, die sagen ihm ja nicht viel. (..) Ja, das war eine Katastrophe. Der Herr L. ist natürlich auch sehr dafür angesehen worden, dass es an ihm liegt, aber wir haben es probiert, aber mit Druck, ohne Druck, mit Sozialamt, mit Laien, mit ... wir haben Erfolg und wir haben kein Erfolg, beides."

Dieses Zitat illustriert die Handlungsbarrieren kommunaler und ehrenamtlich arbeitender Akteur*innen, wenn es um die Beschleunigung von administrativen Prozessen geht. Neben dieser proaktiven Unterstützung, geht aus beiden Gruppendiskussionen hervor, dass die Ehrenamtlichen sich durch ihre ehrenamtliche sozialpädagogische Praxis gemeinsam und autodidaktisch weitergebildet haben. Dazu haben sie sich relevantes Wissen über die Asylgesetzgebung oder die Rechtslage geflüchteter Menschen angeeignet, sowie Kontakte zu Jobcentern, Rechtsanwält*innen und sozialen Fachdiensten aufgebaut und oftmals genutzt, um für die ihnen bekannten Neuzugewanderten gesetzliche Hürden (Arbeitsgenehmigungen, Ausnahmen bezgl. der Wohnsitzauflage erbitten) abzubauen.

5. Schlussüberlegungen

Die Ankunftsnarrationen der Neuzugewanderten und der ehrenamtlich arbeitenden Helfer*innen miteinander vergleichend, zeigt sich, dass beide Seiten oben genannte Prozesse als unterstützende Praktiken im Alltag sehen. Es wird deutlich, dass die Neuzugewanderten keine „willenlosen" Empfänger*innen von ehrenamtlicher sozialpädagogischer Hilfe sind. Manche von ihnen sind selbst ehrenamtlich als Dolmetschende oder in Vereinen tätig und die Bindung zu ihnen wird durch das Ehrenamt als emotionale und sozialkulturelle Bereicherung empfunden. Dennoch nehmen die Neuzugewanderten ihre Abhängigkeit wahr und letztendlich brauchen sie aus ihrer Sicht „mehr”: mehr gleichaltrige Freunde, mehr Orte der unspektakulären Begegnung, mehr selbständige Mobilität. Beide Seiten sind sich bewusst, dass es um Hilfe zur Selbsthilfe gehen muss, wobei Prozesse der Ablösung nicht einfach zu sein scheinen. Zum einen, weil sich enge soziale Bindungen entwickelt haben; zum anderen, weil die Mehrheit der Neuzugewanderten zum Zeitpunkt des Interviews noch keine Arbeit haben, die ihnen weitere Handlungsoptionen eröffnen könnte.

Die geteilte sozialräumliche Praxis steht im engen Zusammenhang mit ortungebundenen asylgesetzlichen Rahmenbedingungen, die in Form von Terminen bei diversen Behörden und Formularen durch institutionalisierte Akteur*innen gesetzt werden. Sowohl die interviewten ehrenamtlichen Helfer*innen als auch die Neuzugewanderten erfahren die langsamen administrativen Prozesse und die Wohnsitzauflage als Handlungsbarrieren, wobei manche ehrenamtlichen Helfer*innen dennoch mit den institutionalisierten Akteur*innen in Kontakt treten, um Ausnahmen zu erwirken. Effektiv wirksam (in Bezug auf Alltagsbewältigung) wird diese multiskalare Praxis, weil sie ihr vertieftes Wissen über Gesetzeslagen, Lebenswelt der Neuzugewanderten und Lokalität anwenden. Das Ehrenamt vermittelt zwischen 1) gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Lebenswelt der Zugewanderten, 2) Neuzugewanderten und Alteingesessenen und 3) ehrenamtlich sozialpädagogischen Praktiken und der eigenen Lebenswelt, was ein Proband mit „weil die Ehrenamtliche[n] kennen unser[e] Situation besser als die Leute, die i[m] Büro sitzen und sagen: Du musst nur das und das und das machen" ausdrückt. Dadurch unterscheidet sie sich von den Zielen einer distanzierten Behördenpraxis und nähert sich der professionellen lebensweltorientierten Sozialen Arbeit an, die „[p]rofessionelle und institutionelle Ressourcen nutzend" versucht, „die in der Widersprüchlichkeit lebensweltlicher Erfahrung angelegten Optionen für einen gelingenderen Alltag im Horizont sozialer Gerechtigkeit zu stärken" (Grunwald/Thiersch [2011]2015: 937). Zudem vernetzten sie sich untereinander, um Hilfemaßnahmen aufeinander abzustimmen und sorgen so für Arbeitserleichterung und Effizienz. Sie eröffnen den Neuzugewanderten auch Zugänge zu Praktika, Arbeitsstellen, Wohnungen, Vereinen, Chören und lokalen sozialen Netzwerken. Durch diese multiskalare „Vermittlungsarbeit" wird emplacement – wenn auch lückenhaft – mit und durch diesen ländlichen Raum realisiert.

Nach den in den beiden Gruppendiskussionen geführten Debatten zu urteilen, gelingt es dem Ehrenamt jedoch nicht, eine breit getragene Anerkennung oder Wertschätzung der Anwesenheit von Neuzugewanderten in Sterndorf zu erreichen. Durch ihr Engagement und die Überbrückung sozialer Positionen durch Freundschaft und alltägliche Solidarität, scheint sich ihr eigenes emplacement manchmal auch im Sinne eines eventuellen Reputationsverlustes vor Ort zu verschlechtern. Die Anerkennung seitens institutionalisierter Akteur*innen (z.B. von Ortsvorsteher*innen oder vom Bürgermeister) kann dies ihren Aussagen zufolge nicht wettmachen.. Emplacement als dynamischen Prozess begreifend wird klar, dass ehrenamtliche sozialpädagogische Praktiken erst der Anfang sind und eine von den Neuzugewanderten als angemessen wahrgenommene gesellschaftliche Platzierung noch aussteht. Diese koppeln die zugewanderten Interviewpartner*innen an konkrete Erfahrungen der Autonomie durch eine selbständige und ausreichend bezahlte Arbeit, dem tatsächlichen Zugang zu Aus- oder Weiterbildungsplätzen und eine selbständige Mobilität.

Zurückkommend auf die Frage, wie sich Spezifität des untersuchten ländlichen Ankunftsraumes auf den Prozess des emplacement auswirkt, zeigt sich, dass die sozialräumlichen alltäglichen Praktiken der Neuzugewanderten vor allem durch (lange) Umsteige- und Wartezeiten im ÖPNV sowie das Mitfahren in privaten Fahrgelegenheiten maßgeblich getaktet werden, kombiniert mit überwiegend privatisierten Wohnungszugangsprozessen und den wenigen Gelegenheiten zu unspektakulären Begegnungen in öffentlichen Räumen. Die letzten beiden Aspekte betreffen zunächst alle Bewohner*innen. Doch je nach Lebenslage wirken sie sich unterschiedlich auf Handlungsoptionen aus: Geringe finanzielle Mittel, kein Autobesitz und gebunden an die Wohnsitzauflage zu sein bedeutet, abgesehen vom größeren Zeitaufwand für die eigene alltägliche Mobilität, keinen Zugang zu Bildung und Arbeit in größeren Entfernungen zu haben. Bezieht man diese Schlussfolgerung auf das theoretische Konzept der Lokalität, wird deutlich, dass es hier um einen Sozialraum geht, der durch Kapitalakkumulation in Form von privatisiertem Wohneigentum und mangelnder Anwesenheit des Gemeingutes ÖPNV geprägt ist. Hinzu kommt, dass sich die Ortsteile durch ihre relativ große Entfernung zueinander und die recht hügelige Topographie insgesamt nicht gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß erschließen lassen. Die daraus resultierenden Unwägbarkeiten werden nicht zuletzt durch ehrenamtliche sozialpädagogische Praxis für und mit den Neuzugewanderten teilweise überwunden.

Literatur

Alisch, Monika/May, Michael (Hrsg.) (2011): Integrationspotenziale in kleinen Städten. Rekonstruktion der Interessensorientierungen von Zuwanderern. Opladen, Berlin, Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich.

Amato, Paul R. (1983): Helping behavior in urban and rural environments: Field studies based on a taxonomic organization of helping episodes. In: Journal of Personality and Social Psychology 45 (3), 571-586.

Bahrdt, Hans Paul (1961): Die moderne Großstadt. Soziologische Überlegungen zum Städtebau. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Beetz, Stephan/Funk, Heide (2015): Soziale Arbeit auf dem Land. In: Otto, H. U./Thiersch, H. (Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit, 5. Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag, 1369-1403.

Boos-Krüger, Annegret (2005): Sozialräumliche Integration von Zuwanderern in Klein- und Mittelstädten des ländlichen Raumes. Annäherung an ein neues Forschungsgebiet. In: Schader-Stiftung (Hrsg.): Zuwanderer in der Stadt, Expertisen zum Projekt. Darmstadt: Schader-Stiftung.

Brenner, Neil (2011): The Urban Question and the Scale Question: Some Conceptual Clarifications. In: Glick Schiller, Nina/Caglar, A.: (Hrsg.): Locating Migration Rescaling Cities and Migrants. Ithaca, London: Cornell University Press, 23-41.

Çağlar, Ayşe/Glick Schiller, Nina (2018): Migrants & City Making. Dispossession, Displacement & Urban Regeneration. Durham und London: Duke University Press.

Ceccagno, Antonella (2015): The Mobile Emplacement: Chinese Migrants in Italian Industrial Districts. In: Journal of Ethnic and Migration Studies 41(7), 1111-1130.

Cooke, Philip (2009): Locality Debates. In: Kitchin, Rob/Thrift, Nigel (Hrsg.) International Encyclopedia of Human Geography, first edition. Amsterdam: Elsevier Science, 256-262.

Englund, Harri (2002): Ethnography After Globalism: Migration and Emplacement in Malawi. In: American Ethnologist 29(2), 261-286.

Früchtel, Frank/Cyprian, Gudrun/Budde, Wolfgang (2007): Sozialer Raum und soziale Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Glick Schiller, Nina/Çağlar, Ayşe (2011) (Hrsg.): Locating Migration. Rescaling Cities and Migrants. Ithaca and London: Cornell University Press.

Glick Schiller, Nina/Çağlar, Ayşe (2016) Displacement, emplacement and migrant newcomers: rethinking urban sociabilities within multiscalar power. In: Identities, Global Studies in Culture and Power 23(1), 17-34.

Grunwald, Klaus/Thiersch, Hans (2015): Lebensweltorientierung. In: Otto, H. U./Thiersch, H. (Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit, 5. Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag, 934-943.

Happel, Agnes (2011): Die fremden Deutschen in Frankenberg - Zur Integration von Spätaussiedlerinnen im ländlichen Raum. In: Alisch, Monika/May, Michael (Hrsg.): Integrationspotenziale in kleinen Städten. Rekonstruktion der Interessensorientierungen von Zuwanderern. Opladen, Berlin, Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 73-90.

Harvey, David (1973 [2009]): Social Justice and the City. Athens, Ga. u.a.: University of Georgia Press.

Hüttermann, Jörg (2010): Entzündungsfähige Konfliktkonstellationen: Eskalations- und Integrationspotentiale in Kleinstädten der Einwanderungsgesellschaft. Weinheim: Beltz Juventa.

Kileo, E. (2008). "Afrika ist mehr als Trommeln" - AfrikanerInnen und schwarze Deutsche in Kaufbeuren. In: Praxisforschung im Sozialraum, May, Michael/Alisch Monika (Hrsg.). Opladen, Berlin, Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 127-142.

Lefebvre, Henri (1974 [1991]): The Production of Space. Malden, USA: Blackwell Publishing.

Massey, Doreen (1994): Space, Place and Gender. Cambridge UK/Oxford: Polity Press/Blackwell Publishers.

Ritzer, Georg (2000): The McDonaldization of Society. Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.

Ryan, Louise/Molholland, Jon (2014): Trading Places: French Highly Skilled Migrants Negotiating Mobility and Emplacement In London. In: Journal of Ethnic and Migration Studies 40(4), 584-600.

Siebel, Walter (2015): Die Kultur der Stadt. Berlin: Suhrkamp Verlag.

Simmel, G. (1910 [1969]): Soziologie der Geselligkeit. Verhandlungen des 1. Deutschen Soziologentages vom 19. bis 22. Oktober 1910 in Frankfurt am Main. D. G. f. S. D. (Hrsg.). Frankfurt am Main: Sauer und Auvermann, 1-16.

Smith, Neil (1984): Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space, New Jersey: Blackwell Publishers.

Swyngedouw, Eric (1997): Neither global nor local. „Glocalization” and the politics of scale. In: Kevin R. Cox (Ed.): Spaces of globalization. Reasserting the power of the local: New York: The Guilford Press.

Urry, John (1986): The Tourist Gaze, Second Edition. London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage Publications.

Van Riemsdijk, Micheline (2014): International Migration and Local Emplacement: Everyday Place-Making Practices of Skilled Migrants in Oslo, Norway. In: Environment and Planning A: Economy and Space 46(4), 963 – 979

Fussnoten

[1] Castells Studie La question urbaine (1972) wurde unter dem Titel „Die kapitalistische Stadt“ ins Deutsche übersetzt: 1977, VSA Verlag, Hamburg.

[2] In diesem Beitrag verweist der Begriff Neuzugewanderte auf Menschen, die 2014 und in den Jahren danach aus ihren Herkunftsländern geflüchtet sind und in Deutschland einen Antrag auf Asyl gestellt haben. Zuwanderer*in wird hierzu synonym verwendet.

[3] Sobald ehrenamtliche Arbeit in einem Verein organisiert ist und Träger von sozialen Hilfen ist, der von Kommunen strukturell finanziell unterstützt wird, muss regelmäßig über Arbeitsweise und Wirksamkeit rapportiert werden.

[4] BBSR Laufende Raumbeobachtung – Raumabgrenzungen: Raumtypen 2010. URL: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/gemeinden/Raumtypen2010_vbg/raumtypen2010_node.html Zugriff am 01.08.2019.

[5] Zeitraum der geführten Interviews war Herbst und Winter 2017 bis Frühjahr 2018

[6] Der Kontakt zu den neuzugewanderten Interviewpartner*innen wurde mit Hilfe des Ehrenamtes hergestellt. Dadurch haben wir andere, womöglich nicht betreute, Neuzugewanderte nicht erreicht. Laut der ehrenamtlich und hauptamtlich arbeitenden Akteur*innen gibt es keine Neuzugewanderten, die gar nicht unterstützt werden, da letztendlich für jede Person Wohnraum gesucht wird/gefunden wurde. In Sterndorf wurden mit Neuzugewanderten gesprochen, die schon recht gut deutsch konnten.

[7] Die Zitate im Kapital 4 sind aus den Transkripten der beiden Gruppendiskussionen mit den ehrenamtlichen Helfer*innen entnommen.

Zitiervorschlag

Meier, Sabine (2019): Sozialraumanalyse eines ländlichen Ankunftsraumes: Emplacement als sozialpädagogische und alltägliche Praxis von Ehrenamtlichen und Neuzugewanderten. In: sozialraum.de (11) Ausgabe 1/2019. URL: https://www.sozialraum.de/sozialraumanalyse-eines-laendlichen-ankunftsraumes.php, Datum des Zugriffs: 27.07.2024