Überseestadt Bremen: Zwischen Wirtschaftsstandort und Lebenswelt. Herausforderungen sozialer Quartiersentwicklung für einen Ortsteil im Werden

Annette Harth, Benedikt Rogge, Christian von Wissel

Die Überseestadt in Bremen ist eines der derzeit größten Stadtentwicklungsareale Europas. Auf einem Ende der 1990er Jahre zugeschütteten Hafen wird hier in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt direkt an der Weser ein großes Industrie- und Gewerbegebiet entwickelt. Entsprechend begann der infrastrukturelle Ausbau: Breite Straßen als Lieferwege, großzügige Parkplätze, Ausbau der ehemaligen Speicher- und Hafengebäude für gewerbliche Nutzungen und Schmuckplätze für den Pausenaufenthalt der mittlerweile rund 16.000 Beschäftigten.

In der Zwischenzeit sind angesichts der gestiegenen Wohnraumnachfrage und der hohen Bereitschaft Geld in Wohnimmobilien zu investieren dort aber auch zunehmend Wohnungen entstanden. Die Einwohnerentwicklung verläuft dynamisch: Waren es 2011 noch knapp 300, so leben heute ca. 2.500 Menschen in der Überseestadt. Zunächst entstanden in den attraktivsten Lagen hochpreisige Wohnlofts. Mittlerweile existieren aber auch größere Projekte mit Mietwohnungsbau, in denen auch erhebliche Anteile sozial geförderter Wohnungen realisiert wurden. Weitere Wohnungs- und auch Eigenheimareale sind in der Entstehung und Planung, unter anderem auch ein inklusives Wohn- und Arbeitsprojekt. Dazu kommen noch zwei Übergangswohnheime für geflüchtete Menschen, in denen derzeit ca. 250 Menschen leben.

Ein primär als Wirtschaftsstandort vorgesehenes Stadtgebiet wird also für immer mehr Menschen zur alltäglichen Lebenswelt. Welche Schwierigkeiten dies für die Bewohner*innenschaft mit sich bringt und wo Ansatzpunkte einer sozialen Quartiersentwicklung liegen, ist das Thema dieses Beitrages. Zunächst werden acht Kernelemente sozialer Quartiersentwicklung in Neubaugebieten entwickelt (1). Dann werden Planung und Transformation der Überseestadt unter der Perspektive ihres Einflusses auf eine soziale Stadtteilentwicklung diskutiert (2). Im Anschluss zeigen die Ergebnisse der im Februar 2019 durchgeführten Fragebogenstudie ÜBER.blick 2019 zu Lebenssituation und Lebensqualität im Quartier einerseits die Heterogenität der Lebenslagen der Überseestädter*innen. Andererseits indizieren sie konkrete Veränderungsbedarfe, die auf dem Weg der Überseestadt vom reinen Wirtschaftsstandort zum Wohnquartier und zur alltäglichen Lebenswelt zu berücksichtigen sind (3). Abschließend werden Ideen und Vorschläge diskutiert, wie die soziale Quartiersentwicklung der Überseestadt zukünftig gestaltet werden könnte (4).

1. Soziale Quartiersentwicklung in Neubaugebieten

Angesichts wachsender Wohnungsknappheit in den meisten größeren Städten Deutschlands wird seit einigen Jahren wieder massiv gebaut. Da Innenentwicklung auf unterschiedliche Schwierigkeiten stößt (z. B. fehlende Flächenverfügbarkeit, hohe Bodenpreise, Widerstände in der Bevölkerung), werden in zunehmender Zahl auch größere Neubaugebiete auf ehemaligen Industriearealen, Konversionsgebieten oder auf der „grünen Wiese“ entwickelt. Es wird verdichtet und wieder höher gebaut. „Bauen, bauen, bauen“ scheint derzeit die oberste Devise zu sein – diese Haltung aber ist heute nach den Erfahrungen mit den großen Neubaugebieten der 1960er und 70er Jahre nicht mehr so vorbehaltlos wie früher. Viele der damaligen Entwicklungsgebiete erschwerten es, auch aufgrund infrastruktureller und städtebaulicher Mängel, ihren neuen Bewohner*innen von Anfang an heimisch zu werden und erweisen sich bis heute als Quartiere mit benachteiligenden Lebensbedingungen und einem hohen Nachbesserungs- und Investitionsbedarf.

Aus diesem Grund versuchen Entwicklungsgesellschaften und Kommunen heute mancherorts, bei größeren Neubauprojekten von Anfang an die soziale Quartiersentwicklung mitzudenken und dafür gezielt und möglichst frühzeitig unterschiedliche Handlungskonzepte vorzusehen. In bestehenden Wohngebieten fügen sich Zuziehende in vorhandene Strukturen und Netzwerke ein, in neugebauten Quartieren muss sich all dies parallel entwickeln, und es ist keineswegs selbstverständlich, dass es reibungslos funktioniert. Dennoch wird in der Regel werbewirksam auf die entstehende Urbanität des zukünftigen Stadtteils, seine Lebendigkeit, Offenheit und Vielfalt hingewiesen – in der Regel ohne genauer zu benennen, was damit konkret gemeint ist und mit welchen Maßnahmen dies erreicht werden soll. Was sind nun Kernelemente einer sozialen Quartiersentwicklung in neuen Stadtquartieren? Im Folgenden werden acht zentrale Aspekte umrissen:

1.1. Alltagstauglichkeit für alle unterschiedlichen Bewohner*innen

Neben einer adäquaten Wohnung benötigen die neuen Bewohner*innen Teilhabemöglichkeiten an allen wichtigen Bereichen der alltäglichen Lebensgestaltung und -bewältigung. Das bedeutet konkret die Erreichbarkeit und den Zugang zu Versorgungsangeboten zum Einkaufen für den täglichen Bedarf, zur ärztlichen Versorgung, zu Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten. Dazu kommen auch Möglichkeiten zur Erwerbsarbeit (was in der Überseestadt sicherlich kein Problem darstellt). Insbesondere die Entwicklung angepasster sozialer Infrastruktur muss Schritt halten mit dem Einzug der Bewohner*innenschaft. Kindertagesstätten, Schulen, Spielplätze und Sportanlagen werden vom ersten Tag an benötigt. Zu einer bedarfsgerechten Ausstattung und Versorgung gehören neben Supermärkten, Einzelhandel und Drogeriemärkten auch Gesundheits- und Beratungsangebote sowie Bildungs- und Kulturangebote in erreichbarer Entfernung.

Soziale Quartiersentwicklung ist heute in der Regel nicht mehr als zielgruppengerechte Planung bestimmbar, die sich die Sozialstruktur einer Bevölkerung anschaut und danach für bestimmte Angebote sorgt. Angesichts sozialer Differenzierungs- und Pluralisierungsprozesse und beschleunigten sozialen Wandels ist vielmehr von einem Inklusionsansatz auszugehen, bei dem die Ausstattung höchst unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden vermag. Inklusive Quartiersentwicklung bedeutet, dass alle Menschen in einem Quartier selbstverständlich dazugehören und niemand ausgeschlossen wird. Die Bedingungen sind so zu gestalten, dass jede und jeder sie erfüllen und (ggf. mit Hilfe) am Alltagsleben vor Ort teilnehmen und die öffentlichen Angebote nutzen kann – und zwar unabhängig von individuellen Fähigkeiten, körperlicher Verfassung, sozialer oder kultureller Herkunft, von Geschlecht, sexueller Orientierung oder Alter (vgl. Stiftung Lebendige Stadt 2015, S. 4f.). Es geht bei inklusiver Quartiersentwicklung also längst nicht nur um Barrierefreiheit, sondern um sozialräumliche Grundstrukturen und Angebote, die qualitätsvoll gestaltet und niedrigschwellig erreichbar sind für Menschen unterschiedlichster Lebensstile und Lebensformen. Dazu gehören auch entsprechende Partizipationsangebote (vgl. Punkt 1.7).

Die Integration unterschiedlicher Versorgungsstrukturen in ein Neubauquartier bedeutet aus städtebaulicher Hinsicht eine kleinteilige Funktionsmischung. Diese Mischung von Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgen und Freizeitgestaltung in Stadtquartieren entspricht dem Leitbild der kompakten Stadt oder der Stadt der kurzen Wege (vgl. Leipzig Charta 2007). Die Kleinräumigkeit der Angebote und Einrichtungen führt zu einer Nutzungsmischung, die eine Vielfalt von Begegnungsmöglichkeiten von verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu unterschiedlichen Zeiten begünstigt und von der bestimmte, positive, Folgen für das Zusammenleben im Quartier erwartet werden. Im Habitat II-Bericht der Bundesregierung wurde dazu ausgeführt: „Eine eher kleinräumige Nutzungsmischung auf Stadtteilebene kann die Voraussetzungen zur Schaffung von Urbanität, zur Förderung eines Quartierslebens, zur Begünstigung urbaner Vielfalt, zum Abbau von Segregation und zur Verbesserung der Lebenssituation benachteiligter Bevölkerungsgruppen schaffen“ (zit. nach Feldtkeller 2018, S. 32).

1.2. Mobilitätschancen

Nicht jedes Wohnquartier kann mit sämtlichen Einrichtungen und Angeboten versorgt werden – und dies ist auch gar nicht notwendig und wünschenswert. Wichtig ist aber, dass die neuen Bewohner*innen mobil sein können und in anderen Stadtteilen ihre Besorgungen und Besuche machen, ihren Arbeitsplatz erreichen und Kulturangebote erleben können. Dazu gehören zuallererst die öffentlichen Verkehrsbetriebe, die neue Linien anbieten und angemessene Taktzeiten vorsehen müssen – insbesondere vor dem Hintergrund der gewünschten Vermeidung von motorisiertem Individualverkehr. Aber natürlich gehören auch Straßenverbindungen und Parkraumkonzepte – möglichst unter Abwägung aller Verkehrsarten – zur Stärkung der Mobilitätschancen dazu. Eine flächendeckende und benachbarte Stadtteile verbindende Fuß- und Radwegeerschließung sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ebenso wie weitgehende Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

In Neubaugebieten bestehen bei den Bewohner*innen in der Regel noch alltägliche Nutzungsgewohnheiten von Angeboten in anderen Stadtteilen, die noch eine Weile beibehalten werden. Gearbeitet wird womöglich außerhalb, soziale Beziehungen wollen auch nach einem Umzug weitergepflegt werden und die Verbindung zum Stadtzentrum ist ein wichtiger Bestandteil städtischen Lebens. Mobilitätsmöglichkeiten sind also eine zentrale Voraussetzung für das Wohlbefinden und die Alltagsgestaltung der Zugezogenen.

1.3. Vermeidung von ausgrenzender Segregation

Soziale Mischung von Quartieren ist eine gängige und weit verbreitete Zielsetzung der Stadtpolitik, obgleich es kaum empirische Befunde für positive Folgen gemischter Quartiere gibt (vgl. Friedrichs 2010). Auch viele konkrete Fragen sind ungeklärt: Wie kleinräumig soll die Mischung sein? Welche Merkmale zieht man überhaupt heran – Einkommen, Alter, Herkunft, Familienform, Unterstützungsbedarf? Und natürlich: Wie stellt man die gewünschte Mischung planerisch her? Denn – wie Hartmut Häußermann (2012, S. 384) es pointierte – „die Reichen wohnen, wo sie wollen, die Armen wohnen, wo sie müssen.“ Die finanziell Bessergestellten genießen offenbar Vorteile des Wohnens unter ihresgleichen, die sie sicher nicht gern aufgeben werden.

Andererseits gibt es deutlich negative Erfahrungen mit Wohnquartieren, in denen soziale und räumliche Problemlagen sowie Stigmatisierungen kumulieren und die für ihre Bewohner*innenschaft zu „Fallen“ (Siebel 2012) werden können, weil sie eine Integration in die Mehrheitsgesellschaft erschweren. In den vergangenen Jahren hat die soziale Segregation in den Städten, z. B. gemessen an Kinderarmut, weiter zugenommen (vgl. Helbig/Jähnen 2018). Deswegen ist beim Neubau von Wohnquartieren soziale Mischung oder besser gesagt die Vermeidung einer sozialräumlichen Kumulation von Armutslagen eine wichtige Zielsetzung.

Städte wie Hamburg, München und Berlin haben deswegen bestimmte Anteile von gefördertem Wohnraum festgesetzt, die bei Neubauquartieren einzuhalten sind. Das Land Bremen hat sich in der jüngsten Koalitionsvereinbarung vorgenommen, eine Quote von 30 % anzustreben (vgl. SPD u.a. 2019). Wie dies in größeren Neubaugebieten umgesetzt werden kann, zeigt das Beispiel des Quartiers Baakenhafen in der Hamburger Hafencity (vgl. Menzl 2018a): Hier wurde Homogenität in der unmittelbaren Nachbarschaft des eigenen Treppenaufgangs geschaffen und bereits auf Blockebene mehr Heterogenität, „um potenziell stigmatisierende Konzentrationen von vornherein zu vermeiden“ (Menzl 2018a). Dem war ein umfangreiches Verfahren vorausgegangen: In einem breit angelegten Diskussionsprozess wurden konzeptionelle Erwartungen für die Ausschreibung detailliert entwickelt und formuliert. Es wurden diverse Vorgespräche mit Baugemeinschaften, sozialen Trägern und privaten Unternehmen geführt, um die Bildung von Bietergemeinschaften zu unterstützen. Die Ausschreibung erfolgte im Bestpreisverfahren, d. h. nicht der höchste Kaufpreis, sondern das beste Konzept wurde ausgewählt. Die Grundstücke wurden den Bauherr*innen zunächst ‚anhand gegeben‘, d. h. zur weiteren Planung und zur Vorbereitung des Bauantrags exklusiv vergeben. Erst als alle geforderten Vorgaben, etwa hinsichtlich der Kooperationen, nachweislich auf den Weg gebracht waren, wurde verkauft.

Eine aktive Grundstücksvergabe- und Belegungspolitik mit laufender Beobachtung und Nachsteuerung ist von großer Bedeutung für die Vermeidung ausgrenzender Segregation. Eine Mischung unterschiedlicher Eigentumsformen, Wohnungstypen und Möglichkeiten flexibler Grundrisse können einer Generationensegregation vorbeugen, indem Umzüge im Nahbereich die Anpassung an neue Lebenslagen erlauben. Doch das Nebeneinanderwohnen führt nicht automatisch zu milieuübergreifenden Kontakten (vgl. z. B. Texier-Ast 2018). Dazukommen müssen Begegnungsanlässe. Untersuchungen zeigen, dass dies besonders Kinder- und Jugendeinrichtungen sind, „welche sich regelrecht als Basis für soziale Inklusion und soziale Stabilität bezeichnen lassen“ (ebd. S. 284), da sich hier Kinder und Eltern aus allen Schichten und Milieus treffen. Damit sind wir wieder beim ersten Punkt, der kleinteiligen Funktionsmischung. Eine mischende Belegungspolitik sollte mit einer kleinräumigen funktionalen Mischung verknüpft werden. „Denn gerade eine funktionale Mischung auf lokaler Ebene schafft Räume der aktiven Begegnung aller Quartiersbewohner und trägt in der Summe zu einer gemeinsam aktiv gelebten Urbanität bei“ (ebd. S. 284).

Eine gute Öffentlichkeitsarbeit von Beginn an, die über das Zusammenleben im neuen Quartier informiert, kann dazu beitragen Stigmatisierungen zu vermeiden. Auch eine Einbindung des neuen Stadtteils in den städtischen Kontext durch Wege- und Sichtbeziehungen sowie durch attraktive Angebote im neuen Quartier, die als Magneten für die übrige Stadtbewohner*innenschaft dienen, können dem Gebiet einen „Einladungscharakter“ verleihen (Menzl 2018). Gute Beschilderungen oder Führungen durch das Neubaugebiet (z. B. durch die neuen Bewohner*innen) können Interaktionsbeziehungen zwischen alter und neuer Stadt stärken.

1.4. Begegnungs- und Kommunikationsmöglichkeiten

Kommunikationsanlässe sind in Neubaugebieten meist häufiger gegeben, weil alle Pioniere*innen erst einmal mit sehr ähnlichen Alltagsproblemen konfrontiert sind. „Das heißt z. B., man redet und hilft sich bei Fragen und Problemen des Einlebens und der Neuorientierung, was in älteren, ausdifferenzierten Stadtteilen schon nebeneinander oder sogar gegeneinander geschieht“ (Back 2018). Dies kann eine Chance für gezielte Gemeinwesenarbeit sein (vgl. Punkt 1.8) und auch für soziale Träger oder religiöse Gemeinden, Menschen in ähnlichen Lebenslagen zu vernetzen (z. B. Müttertreff am Vormittag). Es gilt, auch Vereine und Initiativen dazu zu bewegen, ihre Angebote im neuen Wohnquartier zu entfalten. Dazu braucht es Raumangebote in zentraler Lage, wo sich Treffs, Stammtische, Gesprächskreise und andere Freizeit- und Kulturangebote einrichten können.

Soziale Infrastrukturen wie Schulen und Kindertagesstätten oder Kulturangebote sollten sich zum Quartiersraum öffnen. Gemeinschaftshäuser, offene Schulhöfe und niedrigschwellige offene Angebote (Beratung, Themennachmittage) können die betreffende Einrichtung zum Nukleus von Begegnungen werden lassen. Öffentliche Freiräume und Räume mit halböffentlichem Charakter (Wohnumfelder) sollten Anreize für Begegnungen bieten. Das kann eine Sitzgelegenheit, ein Spielelement oder ein offener Bücherschrank sein, aber auch ein Wochenmarkt oder Bereiche für spielsportliche Nutzungen.

Der ehemalige soziale Stadtteilentwickler der Hafencity Marcus Menzl (2018) bezeichnet als Ziel „einbettende und vernetzungsfördernde Quartiersstrukturen“ zu schaffen. Damit meint er einerseits „eine geschickte Abstufung von öffentlichen, teilöffentlichen (auf das Quartier, den Gebäudeblock oder die Hausgemeinschaft bezogen) und privaten Wohn- und Lebensbereichen und andererseits […] die Schaffung niedrigschwelliger Optionen im Quartier zur Gestaltung des eigenen Alltags und der Vernetzung mit anderen Menschen“. Konkret sind das zum Bespiel Gemeinschaftsräume oder Innenhöfe auf Baublockebene und Gemeinschaftshäuser auf Quartiersebene.

1.5. Öffentliche Räume mit Qualität

Öffentliche Räume nehmen eine Schlüsselrolle für die Entwicklung von Begegnungen, für die Möglichkeiten der Stadtteilnutzung und für die Herausbildung einer spezifischen Atmosphäre im neuen Quartier ein. Durch Anreize für Spiel und Sport, durch kommerzielle und nicht-kommerzielle Angebote in den Erdgeschossen können Begegnungsknotenpunkte entstehen, also Bereiche, wo viel los ist, wo man womöglich jemanden Bekanntes trifft oder zumindest etwas Interessantes tun oder sehen kann. Eine Vernetzung von Grünflächen, eine Zonierung von Ruhe- und Aktivitätsbereichen und eine anregende Möblierung erhöhen die Aufenthaltsqualität und damit auch die Aufenthaltsdauer im öffentlichen Raum. Dies sind Bedingungen für soziale Kontrolle und subjektives Sicherheitsgefühl und gleichzeitig Potenziale für kommunikative Begegnungen.

In neuen Wohngebieten geht es besonders darum, Orte mit Gebrauchsspuren und symbolisch angereichertem Sinngehalt entstehen zu lassen, die in gewachsenen Stadtteilen mit hoher Selbstverständlichkeit existieren und die den Menschen Verhaltenssicherheit geben. So erbrachte eine explorative Studie in der Überseestadt, die sich an einer Unterscheidung von Marc Augé (1994) in künstliche Nicht-Orte und gewachsene anthropologische Orte orientierte, folgendes Ergebnis: „Der ursprüngliche Charakter des Stadtteils als geplanter und geschaffener Nicht-Ort im Sinne Augés ist noch sichtbar. Erste Bemühungen der Schaffung anthropologischer Orte sind vorhanden, aber dieser Wandel scheint nur langsam vonstatten zu gehen und noch mehr Zeit zu benötigen“ (Spatscheck 2018). Die gewisse Sterilität neugeschaffener Orte liegt vor allem daran, dass sich noch keine Nutzungsgewohnheiten und damit kulturelle Codes eingespielt haben. Die Entstehung bestimmter atmosphärischer Qualitäten hängt sowohl mit der Gestaltung des öffentlichen Raumes als auch mit Geschehensaspekten zusammen, also mit dem, was man dort erleben und tun kann. Jan Gehl (2016, S. 107) beschreibt einen angenehmen Ort, der zum Durchqueren und Verweilen einlädt, durch die Abwesenheit von Beeinträchtigung (Verkehr, Gewalt/Kriminalität, unschöne Sinneserlebnisse) einerseits und das Vorhandensein von nutzungsgerechten Möglichkeiten für das Gehen, Stehen, Sitzen, Sehen und Miteinander-Reden andererseits.

1.6. Tragfähige Alltagskultur entwickeln

Ebenso, wie die neuen Orte noch wenig kulturell überformt sind, entstehen in Neubaugebieten ein typisches Alltagsleben und ein besonderes Viertelmilieu erst nach und nach. Dies bildet sich im Handeln fortlaufend aus und ist zunächst oft brüchig und wandelbar. Im Freiburger Neubaugebiet Rieselfeld entschied man sich frühzeitig (bereits vor Beginn der Einzüge), die soziale Quartiersentwicklung durch ein seitens der Kommune finanziertes und durch eine Hochschule begleitetes Projekt zu unterstützen. Die Beteiligten formulierten als zentrales Ziel ihrer Tätigkeit die Herausbildung einer tragfähigen Alltagskultur. „Alltagskultur wurde hier verstanden als ein System von lokalen Regeln und Traditionen, von Bewusstseinslagen, von selbstverständlichen Deutungs- und Handlungsmustern, die erkennbar, bekannt und vermittelbar sind“, so der langjährige Quartiers- und Gemeinwesenarbeiter Clemens Back (2018).

Ein wichtiger Faktor ist dabei die Eröffnung von Möglichkeitsräumen für die Umsetzung von Bewohnerinitiativen oder die Konkretisierung noch vager Ideen. Wenn Menschen erfahren, dass es ihnen gelingt, sich mit ihren Plänen einzubringen und daraus tatsächlich etwas entstehen zu lassen, dann erzeugt das die Vorstellung von Selbstwirksamkeit, die wiederum ein zentrales Motiv für zukünftige Aktivitäten darstellt. Dies stärkt die Herausbildung und Aktivierung von sozialem Kapital im Stadtteil: Menschen, die Ressourcen einbringen können, die sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig vertrauen können. Dazu bedarf es der Bildung von Netzwerken auf der Akteur*innen- wie auf der Bewohner*innenebene und nicht zuletzt der Herausbildung einer Kultur im Umgang mit Konflikten.

1.7. Partizipations- und Aneignungschancen

„Ein inklusives Quartier kann nicht herbeigebaut werden, es muss sich schrittweise entwickeln – und das unter Einbindung aller lokalen Akteure. Die Vision ist dabei ein Stadtteil für alle, in dem alle auch die Chance zur Mitgestaltung und der Einbringung / Realisierung eigener Ideen haben.“ (Menzl 2018) Dazu ist zunächst die regelmäßige Information über die Entwicklungsvorhaben im Quartier Voraussetzung. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte transparent, kultursensibel und barrierefrei und über verschiedene Medien erfolgen. Möglichkeiten der Beteiligung sollten regelhaft institutionalisiert und aktiv unterstützt werden. Auf diese Weise kann nicht nur die Expertise der Bewohner*innenschaft für die Quartiersentwicklung genutzt, sondern auch der Aufbau sozialer Netze befördert werden. Gerade bei Platz- und Spielraumgestaltungen bieten sich unterschiedliche Beteiligungsformate, insbesondere auch der Kinder- und Jugendbeteiligung an. Insgesamt sollten vielfältige Partizipationsformate genutzt werden, um unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einzubinden, z. B. Diskussionsveranstaltungen, Runde Tische, aufsuchende Beteiligungsformen, Befragungen. Die Bewohner*innenschaft kann zum Beispiel durch aktivierende Befragungen oder auch durch den Einsatz von Appreciative Inquiry (vgl. dazu den Beitrag von Schmalriede/Robben in dieser Ausgabe) aktiviert und zur Beteiligung ermutigt werden.

Es geht neben der Beteiligung an bestehenden Vorhaben auch um die Ermöglichung und Unterstützung von eigeninitiierten Projekten aus der Bewohner*innenschaft. Menschen sollen möglichst als „Ko-Produzent[en] des Quartiers“ (Menzl 2018a) gewonnen und gestärkt werden, zum Beispiel indem ihnen Verantwortungsübernahme zugetraut und ihre aktive Mitgestaltung ermöglicht werden. Chancen zur aktiven Aneignung des Quartiers sollten gegeben sein. Der französische Soziologe Paul-Henry Chombart de Lauwe (1977, S. 6) beschreibt das so: „Die Aneignung des Raums ist das Resultat der Möglichkeit, sich im Raum frei zu bewegen, sich entspannen, ihn besitzen zu können, etwas empfinden, bewundern, träumen, etwas kennenlernen, etwas den eigenen Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen und konkreten Vorstellungen Gemäßes zu tun und hervorbringen zu können.“

Durch die Aneignung entstehen die „anthropologischen Orte“ im Sinne Marc Augés, die auch Grundlage für eine Identifikation der Neuzugezogenen mit ihrem Wohnquartier sind und ihr Ankommen und Bleiben fördern. Identifikationen können gestärkt werden zum Beispiel auch durch eine Beteiligung bei der Benennung von Orten, durch eine regelmäßige Stadtteilzeitung oder auch durch soziokulturelle Angebote mit Quartiersbezug.

1.8. Aktive Begleitung sichern

Größere Neubaugebiete erfordern aufwändige und lange Planungs- und Entwicklungsphasen in städte- und wohnungsbaulicher Hinsicht. Die soziale Quartiersentwicklung wird dagegen häufig dem Selbstlauf überlassen. Dabei sieht man an guten Beispielen, wie den genannten aus Freiburg und Hamburg, dass es sehr sinnvoll ist, die soziale Quartiersentwicklung von Anfang an in allen Belangen mitzudenken und zu fördern. Es geht darum, mit den Bewohner*innen zu arbeiten, sie einzubeziehen bei der Gestaltung und Entwicklung ihres Zuhauses.

Dazu kann es sehr förderlich sein, möglichst frühzeitig ein Quartiersmanagement oder eine Gemeinwesenarbeit aufzubauen, deren Ziel es ist, sich am Ende überflüssig zu machen, weil die Selbstregulation im neuen Wohnquartier nachhaltig funktioniert. Zu deren wichtigen Aufgaben gehört es, Impulse zu setzen durch gezielte Inszenierungen (Events), Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen und Akteur*innen im Stadtteil zu vernetzen. Es geht aber auch um eine kritische Begleitung der Stadtentwicklung und das Empowerment der Bewohner*innenschaft.

Mehr als in bereits bestehenden Wohnquartieren müssen eine Offenheit für neue Entwicklungen und ein Verständnis der Prozesshaftigkeit vorhanden sein. Dinge können sich hier nahezu täglich verändern, solange die bauliche Stadtteilentwicklung nicht zu einem gewissen Abschluss gekommen ist. Es gilt, sich für die Alltagserfahrungen der neuen Bewohner*innen zu interessieren und diese für Verbesserungen zu nutzen. Es geht um Monitoring, Lernprozesse und Weiterentwicklung – möglichst gemeinsam, denn „Quartiersprojekte brauchen Zeit.“ (Back 2018)

2. Zwanzig Jahre Überseestadt: Geschichte einer Transformation

„Ein Generationenprojekt in der Pubertät“ titelte der Weser-Kurier im Oktober 2017 aus Anlass eines Stadtdialogs [1] zum Entwicklungsfortgang der Überseestadt (Hinrichs 2017). Mit diesen Worten hatte Senatsbaudirektorin Iris Reuther für mehr Geduld geworben für die Verwandlung der alten Hafenreviere in einen neuen Ortsteil. Monitoring, Lernprozess und Weiterentwicklung, wie Back (2018) sie fordert, sind im Umgang mit der Überseestadt also durchaus nachzuweisen, wie aber ist die Entwicklung konkret verlaufen und wie, und in welchem Umfang, wurden und werden die oben dargelegten Kernelemente einer sozialen Quartiersentwicklung vor Ort umgesetzt?

2.1. Hafenrevier im Wandel

Mit dem Niedergang der Hafenwirtschaft der Stadtbremischen Häfen rückten in den 1990er-Jahren die drei Hafenbecken westlich der Altstadt in den Blick städtebaulicher Veränderungen. Der verbleibende Seeumschlag hatte sich auf das Becken des Holz- und Fabrikenhafens konzentriert. Das mittlere Becken, der sogenannte Überseehafen, wurde 1991 aufgrund maroder Kaianlagen für den Schiffsverkehr geschlossen und 1998 mit Sand verfüllt, da eine Sanierung weder wirtschaftspolitisch sinnvoll noch finanziell möglich erschien. Zum ältesten der drei Becken, dem Europahafen von 1888, hieß es angesichts eines für die bremische Wirtschaft tiefgreifenden Strukturwandels, dass dessen Zukunft „von Entscheidungen der anliegenden Unternehmen“ abhinge (SBU u.a. 2000, S. 5).

In dieser Situation beschloss die Bremische Stadtbürgerschaft im Juli 2000 die Entwicklungskonzeption zur Umstrukturierung der Hafenreviere rechts der Weser in Bremen (SBU u.a. 2000). Erklärtes Ziel war es, den Unternehmensbestand mit seinen damals 300 Betrieben zu sichern und zu fördern und zugleich neue Nutzungen anzusiedeln, um das Areal aufzuwerten (ebd. S. 5). Dabei sollte das bisherige „Sondergebiet Hafen“ durch die Aufhebung des Zollfreigebiets und Rückbaus des Zollzaunes auch für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet werden. Die besondere Lagequalität des neuen Stadtgebiets unmittelbar am Wasser und in direkter Innenstadtnähe sollte im Sinne einer Sanierung der Staatsfinanzen Bremens produktiv verwertet werden (ebd. S. 6). Dementsprechend sollte das Areal von 288 ha „von den ‚Rändern her’ – also von der Innenstadt und von Walle her“, sowie „schrittweise“ bis 2025 „zu einer attraktiven Adresse für wertschöpfungsintensive Aktivitäten“ entwickelt werden (ebd. S. 1).

Als Motor des Wandels wurde zunächst die Umsiedlung und Erweiterung des Großmarkts projektiert und bis 2002 umgesetzt. Dies erlaubte es, die notwendigen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und städtebauliche Aufwertung anzugehen, insbesondere die Öffnung von Querverbindungen nach Walle sowie den Durchbruch einer direkten Anbindung zur Innenstadt (heute Eduard-Schopf-Allee, Fertigstellung 2006). Ein weiterer Initialbaustein der Entwicklung war die Eröffnung des Fachbereichs Kunst und Design der Hochschule für Künste in dem Gebäude des ehemaligen Speicher XI im Sommer 2003. Dies kam einem kleinen Kulturwandel gleich, war man doch zuvor noch vom Abriss der alten Hafengebäude ausgegangen.

Ebenfalls 2003 wurde auf der Grundlage der Entwicklungskonzeption und ihrer ersten Maßnahmen ein Masterplan Überseestadt verfasst (Schomers & Schürmann u.a. 2003). Dieser formulierte nun als städtebauliches Leitbild der weiteren Entwicklung „die gemischt genutzte, vernetzte Stadt mit traditionellem Gewerbe, neuen Dienstleistungen und modernen Arbeits- und Lebensformen” (ebd. S. 10). In der weiteren Ausführung heißt es dazu: „Unter diesem Leitbild entstehen Stadtquartiere mit eigenständigem Charakter. Diese Charaktere entwickeln sich aus dem gewachsenen Stadtgrundriss, den Industriebauten mit ihren vergessenen Räumen und der Entwicklungskonzeption zu einem neuen ‚Standort der Möglichkeiten’” (ebd.) (Abbildung 1).

Abbildung 1: Masterplan 2003. Quelle: Schomers & Schürmann u.a. 2003, S. 14-15

Bild anklicken zum Vergrößern

Zentrale Elemente der Planung sahen die Prägung der neuen Quartiere mithilfe einer „ausgeglichene[n] und lineare[n] Baumassenverteilung“, ihre Verflechtung anhand von „Sichtlinien, Blickbeziehungen und Ausblicke[n]“, sowie „Alleen als robuste Figur [für] die raumbildende Funktion” und „großzügige Grünflächen“ für die Anbindung der Binnenlagen an die Wasserflächen und Uferzonen vor (ebd. S. 11-12). Der Schwerpunkt der angestrebten Nutzungen wurde im Sinne des Strukturwandels mit Dienstleistungen angegeben (ebd. S. 14). „Wohnen“, so das Planwerk, „soll nur zugelassen werden, wenn bestehendes Gewerbe nicht beeinträchtigt wird” (ebd. S. 15) – eine Setzung, die bereits in der Entwicklungskonzeption vorgegeben war (SBU u.a. 2000, S. 19).

Hier spätestens wird der Konflikt zwischen alten und neuen Nutzungen – in seinen Extremen zwischen industriellem Hafenbetrieb und Wohnnutzung – sichtbar, der den Transformationsprozess der Überseestadt nachhaltig geprägt hat. Es handelt sich, wie so oft, eben nicht um ein ‚reines’ Neubaugebiet, sondern um die Konversion bestehender Strukturen. Noch 2012 interveniert die Handelskammer Bremen in die Planaufstellung eines Teilgebiets der Überseestadt mit den Worten:

„Hinsichtlich möglicher Wohnnutzungen ist daher sehr genau zu prüfen, an welchen Standorten diese verträglich mit den anderen vorhandenen Nutzungsformen realisiert werden können. Nach unserer Überzeugung muss der vorliegende Planentwurf sicherstellen, dass die Bestandsrechte und Entwicklungsmöglichkeiten der bestehenden Industrie- und Gewerbebetriebe [...] gewahrt bleiben.“ (Deputationsvorlage Nr. 18/263, 2013, S. 6).

Die beteiligten Fachplanenden gaben diesem Nebeneinander konkurrierender Nutzungen spätestens 2016 den Namen „Bremer Modell“ – charakterisiert durch die Gleichzeitigkeit, und zunehmende Gleichberechtigung, von Industrie und Wohnen (WFB 2017, S. 30). Zuvor schon feierte das Wirtschaftsmagazin brand eins den Charme einer solchen Integration von Widersprüchen unter dem liebevoll provozierenden Titel „Das Richtige im Falschen“ (Briegleb 2013).

Dieses Bremer Modell basiert in erster Linie auf der Festschreibung eines Bestandsschutzes für ansässige Betriebe für erhöhte Lärm-, Staub- und Geruchsbelastungen sowie auf der Vereinbarung eines vertrauensvollen Dialogs. Laut Aussage eines damals beteiligten Experten liegt der Kern der Vereinbarung in „der Manifestierung eines gegenseitigen Respekts“ neuer und alter Akteur*innen und ihrer Interessen (Rohmeyer 2010).

Die Planung und Umsetzung der Überseestadt wird seitdem regelmäßig evaluiert und entsprechend der neuesten Entwicklungen fortgeschrieben. So wurde das städtebauliche Konzept mitsamt den Konzeptionen für die Nutzungs-, Verkehrs- sowie für die Grün- und Freiraumplanung in den Jahren 2018-2019 aktualisiert (Abbildung 2). Die bis 2019 letzten Meilensteine der Entwicklung sind zum einen der Baubeginn von vier gemischt genutzten Gebäuden am Europahafenkopf; und zum anderen die Integration des ehemaligen Kellogg’s-Areals – der sogenannten Überseeinsel – in die Gesamtplanung Überseestadt, nachdem das Firmengelände an das Bremer Unternehmen WPD verkauft wurde. Auch hier soll nun ein Mischgebiet inklusive eines ersten Schulstandorts in der Überseestadt entstehen (Beneke 2018).

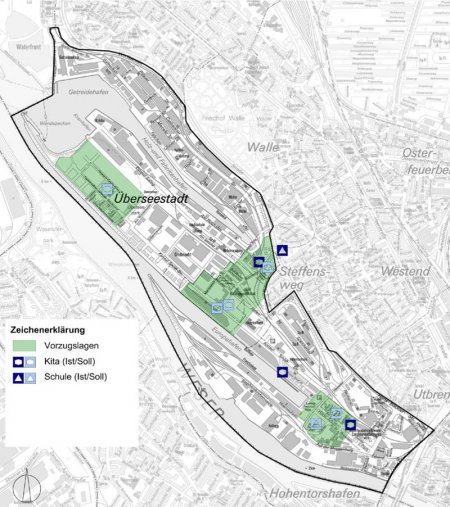

Abbildung 2: Nutzungskonzept 2018/2019. Quelle: WFB/Pläne

Bild anklicken zum Vergrößern

2.2. Wohnen

Von Beginn an war das richtige Maß an zukünftiger Wohnnutzung Gegenstand intensiver Abwägungen. So sah ein Fachgutachten des Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH die Entwicklung der Überseestadt als eigenständiges neues Wohnquartier dezidiert kritisch: Trotz der hohen Lagequalitäten erschien die Errichtung von Wohnbauten aufgrund des Bestandsschutzes der damals existierenden Hafenbetriebe lediglich als „eine Restgröße und letztlich nicht zu verwirklichen“ (GEWOS, zit. nach SBU u.a. 2000, S. 19). Auch ließe sich weder das erforderliche Kaufkraftpotenzial für die Ansiedlung von Einzelhandel noch die notwendige Minimalauslastung für Bildungseinrichtungen erzielen. „Die zur Verfügung stehenden Flächen” seien schlicht „nicht ausreichend“ (ebd.). Nur unter der Voraussetzung der vollständigen Verlagerung der belastenden Industrie- und Gewerbebetriebe, inklusive des gerade erst errichteten Großmarktes, wäre eine Eignung für Wohnnutzung langfristig zu erreichen – ein Weg, den die Bremische Bürgerschaft zusammen mit dem von ihr eingesetzten Verwalter des „Sondervermögens Überseestadt“, der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) [2], damals weder gehen konnte noch wollte. Verzichten aber wollte man auf die Nutzungsoption Wohnen ebenfalls nicht; und so wurde wider alle Hindernisse und Bedenken „eine schrittweise Durchmischung der vorherrschenden gewerblichen Nutzung mit Wohnungsbau” von Beginn an in die Planungen eingeschrieben (ebd. S. 22). Wohnen figurierte somit zwar auf der Liste zukünftiger Nutzungsformen, tat dies aber an letzter Stelle (ebd. S. 12); und auch der Masterplan sah Wohnen zwar vor, dies aber nur „als Sonderform“ innerhalb der Nutzungskategorie Dienstleistung [3], und nur in drei Teilbereichen in unmittelbarer Wasserlage bei gleichzeitiger maximaler Entfernung zu den bestehenden Industriebetrieben (vgl. Abbildung 1).

2007 wurde dann erstmals Baurecht für eine Wohnbebauung in der Überseestadt geschaffen (WFB 2012, 8). Anders als ursprünglich angestrebt wurden seitdem nicht „von Walle und der Innenstadt aus“, sondern am sogenannten Überseepark und im Quartier Hafenkante, und ab 2008 auch an der Nordseite des Europahafens, die ersten Bauvorhaben realisiert. „Vorausgegangen“, so die verantwortlichen Stadtplaner, „waren umfangreiche Immissionsuntersuchungen (Lärm, Geruch, Feinstaub), rechtliche Bewertungen sowie Verhandlungen mit Vertretern der in der Initiative Stadtbremische Häfen e.V. (ISH) organisierten Bestandsunternehmen” (ebd.) – eben die Bemühungen um das Bremer Modell.

Zu beobachten ist in der Zeit nach 2007 vor allem aber auch das gesteigerte Marktauftreten von (vornehmlich Bremer) Immobilienfirmen als neue, den ‚alten’ Hafenbetrieben ebenbürtige Akteur*innen in der Entwicklung der Überseestadt. Offensichtlich haben sich mit der damaligen Finanz- und Eurokrise zunehmend auch Bautätigkeiten im Wohnungsbau als „wertschöpfungsintensive Aktivitäten“ etabliert und das Bremer Modell einer Gleichzeitigkeit konkurrierender Interessen somit erst quantitativ unterlegt. 2011 wird entsprechend das Gesamtrealisierungspotenzial der Überseestadt (ohne die Südseite des Europahafens) für den Sektor Wohnen auf 1.500 bis 1.600 Wohneinheiten mit insgesamt bis zu 3.000 Bewohner*innen beziffert (WFB 2012, S. 9); eine Prognose, die fünf Jahre später, im Zuge u.a. auch der Ereignisse gesteigerter Fluchtbewegungen nach Deutschland und Europa, auf 3.700 Wohneinheiten und ca. 6.600 Bewohner*innen für das Jahr 2025 angehoben wird (WFB 2017, S. 6, 83).

Die Überseestadt wurde in diesen Jahren zu einem zentralen Schauplatz des real zu verzeichnenden Anstiegs der Bremer Wohnbevölkerung wie auch des gesteigerten Bauvolumens privater Investoren. Seit 2011 kann Bremen, trotz hoher Abwanderungen ins Umland, wieder leichte Bevölkerungszuwächse verbuchen und nimmt sich seit 2013 angesichts der negativen Auswirkungen einer zunehmenden Finanzialisierung des Wohnungsbaus mit dem Bündnis für Wohnen auch wieder verstärkt seiner „Verpflichtung zum Bau von Sozialwohnungen” an (ebd. S. 7). Zusammen mit dem Sofortprogramm Wohnungsbau von 2015/2016 hat dies zu einer Ausweitung der Bauflächen für Wohnnutzung, und hierbei zudem zu einer Steigerung des Marktanteils des geförderten Wohnungsbaus geführt (ebd. S. 8).

Dies erlaubt einen kurzen Blick auf die Bewohner*innenstruktur des Areals. War die Bebauung der Vorjahre entlang der Wasserkanten durch Wohnraum im oberen und mittleren Preissegment geprägt – aufgrund der „nicht optimale[n] Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur“ sollten sich „Wohnangebote an der Hafenkante auf kreative Lösungen konzentrieren” und explizit „Singles“, „Best Ager“ und „junge Urbane“ statt Familien mit Kindern ansprechen (Rohmeyer 2010, S. 69, 72) – so werden nun „am Standort Überseestadt [auch] rund 1.100 geförderte Wohneinheiten geplant und umgesetzt” (WFB 2017, S. 8). Die ersten realisierten Projekte sind der Block Marcuskaje mit 252 Wohnungen, von denen 146 im geförderten Wohnungsbau erstellt wurden, sowie die 2019 bezogene, unmittelbar benachbarte Hafenpassage mit 200, davon 150 öffentlich geförderten, Mietwohnungen.

Die erhobenen und prognostizierten Zahlen wurden im weiteren Entwicklungsverlauf wieder leicht herabgesetzt. Für das Jahr 2018 spricht die WFB nun von 2.372 Einwohner*innen und erwartet bis zum Jahr 2030 ‚lediglich’ einen Zuwachs auf dann insgesamt rund 6.300 Personen (WFB/Daten und Fakten 2018). [4] Das aktualisierte Planwerk weist Wohnbauflächen, im Unterschied zur Masterplanung von 2003, nun auch in der vom Wasser aus gesehenen „zweiten Reihe“ aus. Besondere Beachtung gilt zudem der Beseitigung des Zusatzes „als Sonderform“ für die Nutzungsform Dienstleistung/Wohnen (WFB/Pläne 2018) (Abbildung 2).

Eine besondere Form im Bereich der Wohnnutzungen in der Überseestadt bilden die seit 2014 unterhaltenen Zelt-, Container- und Übergangswohnheime für geflüchtete Menschen. Insbesondere aufgrund der schnellen Verfügbarkeit baureif hergestellter Flächen wurde in diesem Zeitraum an insgesamt sieben Standorten der Überseestadt temporärer Wohnraum für bis zu 1.500 Personen bereitgestellt (vgl. WFB 2017, S. 10, 11, Abb. 4). Seit 2019 sind nunmehr nur noch zwei Übergangswohnheime in Betrieb, so dass die Zahl dieser Einwohner*innengruppe auf ca. 250 Personen zurückgegangen ist. Als Wohnpioniere auch solcher Lagen, die für die Wohnnutzung zunächst gar nicht vorgesehen waren, ist ihre Rolle als alltagspraktische Stadtentwickler*innen der Überseestadt aber explizit zu würdigen.

2.3. Städtebauliche Struktur

Wohnen ist bekanntlich jedoch weit mehr, als nur mit Belegungs- und Wohnflächenstatistiken zu jonglieren, wie es in den Planwerken und Entwicklungsberichten oft den Anschein hat. Die Wohnpsychologin Antje Flade hat Wohnen definiert als „enge Mensch-Umwelt-Beziehung […], die physische, soziale und psychologische Transaktionen umfasst, über die Menschen ihre Wohnumwelt gestalten und in ein Zuhause verwandeln, über die sie ihr alltägliches Leben und ihre sozialen Beziehungen organisieren, über die sie sich ‚verorten‘ und ihrem Leben Sinn und Bedeutung verleihen“ (2006, S. 17). Werden die heute ca. 2.500 und zukünftig ca. 6.300 Bewohner*innen ihre Überseestadt annehmen und zu einem lebendigen Ortsteil machen? Dies gilt es insbesondere angesichts der gewaltigen Längenausdehnung des Gesamtareals von 3,5 Kilometern und der noch immer unzureichenden Innenerschließung durch den öffentlichen Nahverkehr zu hinterfragen. Das steht aber auch zur Diskussion in Bezug auf den „Arbeitsort“ Überseestadt: Die Bewohner*innen sehen sich hier im Jahr 2018 ca. 16.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in ca. 1.100 Unternehmen gegenüber (WFB 2019), was einer Verdreifachung seit 2002 entspricht (ebd.), aber auch Zweifel an der „richtigen Mischung“ eines lebendigen Stadtteils aufwirft (vgl. Syring 2017).

Schon früh in der Planung hieß es zum Thema städtebauliche Struktur, dass die Überseestadt „in mehrere Stadtquartiere mit eigenständigem Charakter“ (Kniemeyer 2005) ausdifferenziert werden sollte, um der Größe des Areals mit der Ausbildung lebenspraktischer Teilräume zu begegnen. Von den ursprünglich acht Quartieren verbleiben heute noch vier im Sprachgebrauch der Planer*innen: das Quartier Hafenkante an der Spitze zwischen Weser und Wendebecken, das Europahafenquartier und die Hafenvorstadt zwischen Oldenburger Bahn und Europahafenkopf, sowie das „Quartier“ Holz- und Fabrikenhafen, welches jedoch ausschließlich gewerblich-industrieller Nutzung vorbehalten ist (WFB 2017, S. 38f). Mit der Integration des Kellogg’s-Geländes ist seit 2018 zudem von der Überseeinsel als einem fünften Quartier südlich des Europahafenbeckens die Rede (WFB/Überseeinsel 2019).

Ob auch die Bewohner*innen diese Quartierseinteilungen in ihrem Alltag erleben, ist bislang nicht untersucht worden. Als lebendiger Stadtteil wird die Überseestadt aber nur bedingt – und dann unter Verweis auf erhebliche Mängel – wahrgenommen (vgl. Kap. 3). Vielmehr hat es den Anschein, dass die einzelnen Wohnanlagen und -gebäude von den Bewohner*innen als „Inseln“ wahrgenommen werden. So zumindest wurde die Situation auf der bereits erwähnten Veranstaltung des Stadtdialogs 2017 diskutiert (vgl. Hinrichs 2017) und auch auf deren Folgeveranstaltung im November 2018 angesprochen: Das Bremer Modell des Nebeneinanders, mehr jedoch noch die Boden- und Vergabepolitik der WFB sowie die Logik der Planung und Bauausführung hoher Stückzahlen durch private Investoren, haben dazu geführt, dass die einzelnen Bauvorhaben jeweils in der Größenordnung von ca. 200 Wohneinheiten realisiert werden und in der Folge wie unverbundene Inseln im Gefüge einer noch nicht vorhandenen Stadt liegen.

Einer der Ursprünge dieser Entwicklung liegt in der Dimensionierung der Baufelder durch den Masterplan von 2003, der die Grundstücke damals noch mit Blick auf flächenintensive Gewerbebetriebe angelegt hatte. Für die Wohnbebauung bedeuten die Grundstückszuschnitte nun in der Regel die Errichtung von drei bis vier Gebäuden um jeweils einen privaten / halbprivaten Innenhof (zuweilen auch noch leicht erhöht als de facto Dachbegrünung der Tiefgarage). Im Gegensatz zu dem eingangs erwähnten Beispiel aus der HafenCity Hamburg (vgl. Menzl 2018a) ist in den meisten Fällen dabei auf Blockebene aber nicht die notwendige soziale Heterogenität gegeben, so dass es zu einem Nebeneinanderwohnen ohne alltägliche Begegnung mit anderen sozialen Schichten und Lebensformen kommt. Zudem sieht die Bebauung in dem Quartier Hafenkante bis auf wenige Ausnahmen keine kommerzielle (oder auch gemeinnützige) Erdgeschossnutzung vor, während die Wohnungen vornehmlich zum Wasser hin ausgerichtet sind. Die Straßenseite der Baublöcke dieser ‚ersten Reihe’ wirkt somit oft geschlossen und regelrecht abweisend. Sichtbar wird die Tendenz zur Segregation also sowohl in der ungleichen Verteilung des geförderten Wohnungsbaus auf dem Gesamtgebiet der Überseestadt (vgl. Tabelle 1), wie auch durch die vielen „Privat“ und „Betreten verboten“ Schilder, die den Zugang zu den Insellagen beschränken (vgl. Abbildung 3).

Tabelle 1: Wohneinheiten nach Quartieren. Quelle: Eigene Berechnung nach Angaben der WFB (2017, S. 83)

Bild anklicken zum Vergrößern

Wissel_2018-web_w450_h450.jpg)

Abbildung 3: Verbotsschilder im Quartier Hafenkante (o.) und im Block Marcuskaje (u.). Fotos: von Wissel, November 2018

Bild anklicken zum Vergrößern

Angesichts dieser Situation von, wenn auch kleinen, gated communities zu sprechen, ist sicherlich übertrieben; die städtebauliche Struktur eines Inselurbanismus ist der Überseestadt aber durchaus zuzuschreiben: Unter den Bedingungen eines „Unternehmerischen Städtebaus“ (Urban Catalyst 2007), welche vor allem die ökonomische Verwertung des Raumes im Blick hat, werden die kommerziell gut verwertbaren Lagen mit Vorrang bebaut; solche Flächen, die den Investor*innen nicht lukrativ erscheinen, liegen dagegen lange Zeit und räumlich dazwischen brach (Misselwitz u.a. 2009, S. 3). Eine solche Struktur birgt jedoch die Gefahr, dass auch das Leben insular und im Kontext gesellschaftlicher Polarisierung zu einer Lebensrealität hinter Mauern führen könnte, wie sie Caldeira (2000) zum Beispiel für São Paulo beschreibt.

Die Sorge, die sich hier ausdrückt, wirft die Frage nach einem gemeinwohlorientierten Umgang mit städtischem Boden auf – auch in der Überseestadt. Direktverkäufe kommunaler Grundstücke werden im 5. Entwicklungsbericht (WFB 2017, S. 9) noch immer als „Beschleunigungsinstrument“ positiv konnotiert, und sei es für die Realisierung des Sofortprogramms Wohnungsbau. Ein erstes Umdenken aber, zum Beispiel in Richtung mehr Konzeptvergaben und der strategischen Steuerung mit Hilfe von Erbbaurechten, ist in der Koalitionsvereinbarung von 2019 (SPD u.a. 2019, S. 32) angelegt. Zudem setzen die Planenden auf das Bremer Gestaltungsgremium [5] zur Sicherung der architektonischen Qualität (WFB 2017, S. 9).

2.4. Alltagstauglichkeit

Obgleich seit 2008 Wohnungsbau in der Überseestadt realisiert wird, liegt mit dem 5. Entwicklungsbericht mit Stand von 2016 nun erstmals eine Planung für die erforderliche Wohnfolgen-Infrastruktur vor. Mit dieser Planung kommt die Alltagstauglichkeit im Quartier explizit zur Sprache. Der Wohnfolgen-Infrastruktur wird dabei neben der notwendigen Ansiedlung von Bildungseinrichtungen auch eine strategische Bedeutung beigemessen, „[d]enn,“ so die Planenden, „als zentrale Einrichtungen der Gemeinwesen-Infrastruktur tragen Kitas und Grundschulen zum Entstehen einer Quartiersidentität bei und prägen das Image des Quartiers nach innen und außen.” (WFB 2017, S. 27). Abbildung 4 zeigt die hierfür im Sinne einer aktiven Quartiersplanung ausgewählten Standorte. Die Bedeutung von Kindertagesstätten und Schulen für das Gemeinwesen eines Ortsteils steht dabei außer Frage. Bei der Lektüre des 5. Entwicklungsberichts entsteht allerdings der Eindruck, dass die Planenden die Identität des Quartiers als eine statische, vermittels spezifischer Maßnahmen herzustellende, ja geradezu verordenbare Größe verstehen. Dies verkennt den fluiden und lebendigen Charakter aller Identitätsbildungsprozesse.

Abbildung 4: Wohnfolgeinfrastruktur in der Überseestadt – Vorzugslagen und Umsetzungsempfehlungen. Quelle: WFB 2017, S. 27

Bild anklicken zum Vergrößern

Auch in Bezug auf die Nahversorgung weist die Überseestadt aufgrund ihrer besonderen Geschichte einer schleichenden, punktuellen und, in Gesamtzahlen, niedrigen Wohnnutzung erhebliche Defizite auf. So räumt der 5. Entwicklungsbericht (WFB 2017, S. 24) ein, dass „[n]ur ein geringer Teil der Wohnbevölkerung […] das vorhandene Lebensmittelangebot fußläufig (rd. 600 m Distanz, max. 10 Minuten Fußweg) erreichen [kann].”

Abhilfe soll die Entwicklung eines zentralen Nahversorgungsstandortes am Großmarkt schaffen, welcher laut Gutachten sowohl ergänzende Verkaufsoptionen für die rund 100 Mieter des Großmarkts herstellen als auch für die lokale Bevölkerung (insbesondere der Blöcke Marcuskaje und Hafenpassage) als „Treffpunkt“ fungieren soll (ebd. S. 25). Die Vision der Planenden versucht hier, aus der Not eine Tugend zu machen und die oft beklagte „fehlende Mitte“ der Überseestadt, die durch den Großmarkt besetzt wird, in ein „identitätsstiftendes Merkmal” zu verwandeln (ebd. S. 26) – ganz im Sinne des in Kapitel 1 beschriebenen Ansatzes, Orte mit Gebrauchsspuren, spezifischen Atmosphären und symbolisch angereichertem Sinngehalt zu entwickeln. Auch 2019 aber befindet sich dieser Nahversorgungsstandort noch immer in der Planung und es bleibt offen, ob er sein hohes Verknüpfungs- und quartiersbildendes Potenzial wird einlösen können. Die Möglichkeit, das Bremer Modell des Nebeneinanders von Industrie bzw. Gewerbe und Wohnen hier alltagspraktisch lebendig werden zu lassen und so in ein Miteinander zu verwandeln, scheint unter den Akteur*innen noch immer strittig, so zumindest war es der Diskussion auf dem Bremer Stadtdialog im November 2018 zu entnehmen.

Ein weiteres Thema mit erheblichem Einfluss auf die Alltagstauglichkeit ist die Verkehrsanbindung der Überseestadt mit der Gesamtstadt sowie ihrer Teilräume untereinander. Auch hier trägt die fortschreibende Planung den sich rasant verändernden Bedingungen Rechnung – und hinkt ihnen doch immer hinterher: denn je erfolgreicher die Ansiedlung von Dienstleistung und Wohnen in der Überseestadt ist, desto weniger reichen die punktuellen Verkehrsverbindungen für die Erschließung der Landzunge aus. Die zentralen neuralgischen Punkte sind das eminent hohe Auto-Verkehr-Aufkommen mit erheblichen Stauungen, gerade zu den typischen An- und Abfahrtszeiten der Berufspendelnden, sowie die Unterversorgung durch den ÖPNV. Entsprechend hat der Bremer Senat 2018 ein Integriertes Verkehrskonzept Überseestadt beschlossen und Finanzmittel für insgesamt 22 Sofortmaßnahmen bereitgestellt, um dem sich anbahnenden Verkehrskollaps zu begegnen (SWAH 2018). Die ersten Umsetzungen dieses Handlungsauftrags sind mit der veränderten Linienführung der Buslinie 20 und der Neueinführung der Straßenbahnlinie 5 bereits 2019 erlebbar. Entgegen der Empfehlung eines beauftragten Fachgutachtens wurde des Weiteren beschlossen, eine Machbarkeitsstudie für die Trassenführung der Straßenbahn bis in das Quartier Hafenkante zu beauftragen (ebd., Anlage 1, 6), sowie das Bestreben verankert, mithilfe einer Bewerbung um Bundesmittel eine Brücke über den Europahafen zu realisieren (ebd. S. 2). Beide Punkte belegen, wie eng noch immer der finanzielle Spielraum, wie groß aber die Anstrengung ist, trotz widriger Haushaltslage und entgegen der als zu niedrig prognostizierten Auslastungszahlen, eine gut vernetzte und lebendige Überseestadt zu entwickeln. Zudem zeigen sie, dass das Planungswerk in seinen Grundzügen um eine größtmögliche Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf öffentliche und kollektive Mobilitätsangebote bemüht ist (ebd.). Doch auch weiterhin ziehen die mit zwei Fahrbahnen pro Richtung für einen gewöhnlichen Stadtteil überdimensionierten Straßen verstärkt die Fortbewegung mit dem eigenen Auto nach sich, während die sehr langen und gradlinigen Straßenzüge für Fußgänger das Risiko bergen, als ermüdend wahrgenommen zu werden.

Die Grün- und Freiraumentwicklung, zu guter Letzt, nimmt in der Geschichte der Überseestadt einen besonderen Stellenwert ein. Erneut wird deutlich, wie sehr die Unterordnung zukünftiger Wohnnutzungen unter andere Nutzungsformen die Entwicklung bestimmt hat. So gingen die frühen Konzeptionen nicht von dem Ziel einer Alltagstauglichkeit aus. Vielmehr erschien für die „Quartiersbildung“ zunächst eine „Rhythmik von Freiräumen (‚Zäsuren’ bzw. ‚Korridore’)” von Bedeutung, um „die zu bebauenden Flächen voneinander [zu] trennen.” (SBU u.a. 2000, S. 27). Entsprechend gingen die Planenden davon aus, dass das Leben der neuen Quartiere von außen in die Überseestadt eindringen würde, weswegen die Hauptverkehrsstraßen – nicht die (damals noch nicht konzipierten) Wohnlagen – „als Orte der Kommunikation gestaltet” werden sollten. Zwar sollten Baumpflanzungen die neuen Straßenzüge für Fuß- und Radwege aufwerten, ihre primäre Bedeutung lag aber in der Ausbildung von „Raumkanten“ für die Gliederung, Orientierung und Ausbildung – vermarktungsfähiger – Adressen (Schomers & Schürmann u.a. 2003, S. 31).

Neu anzulegende Plätze wiederum – wie z. B. am Kopf des Europahafenbeckens – wurden ausschließlich als „Bühne[n] des öffentlichen Lebens“ konzeptionalisiert (ebd. S. 34), das heißt als besondere, wenn nicht gar festliche Ausnahmeorte, und nicht als Alltagsorte gewöhnlicher Bedürfnisse. [6] Die damaligen Planwerke legen somit auch Zeugnis eines Stadtverständnisses ab, wie es unter Architekt*innen und Stadtplaner*innen in den 1990er Jahren vorherrschte, heute aber von Bestrebungen nach uneingeschränkter und vollumfänglicher Teilhabe und Inklusion (langsam) abgelöst wird.

Die Entwicklung des sogenannten Überseeparks zeigt exemplarisch die Prozesshaftigkeit und komplexe Gemengelage der räumlichen Planungen: War die Gestaltung und Funktionsgliederung des Parks 2003 bereits angelegt, so wurden 2010 nun doch noch umfangreiche „Beteiligungsverfahren mit Kinder[n] und Jugendlichen sowie ein zusätzliches, separates Verfahren zur Beteiligung von Mädchen durchgeführt, um deren Wünsche und Bedürfnisse zu erfahren.” (WFB 2017, S. 16). Andere Entscheidungen, die im Verlauf der Planung – und in Anbetracht der städtischen Haushaltslage – getroffen wurden, zeigen erst heute ihre Folgewirkungen. So wurden nur 30 % der vorgesehenen Kleinkinderspielflächen realisiert, um die so einzusparende Investitionssumme in einen Fonds für den Unterhalt der realisierten Grünflächen auf 30 Jahre einzuzahlen; und in dem Bestreben ein „stereotype[s]“ und „zergliedertes“ Angebot „über die gesamte Überseestadt [...] zu vermeiden“, wurde im Überseepark ein Großteil der Investitionen in zentralen Freizeiteinrichtungen zusammengezogen (ebd.). Heute aber fehlt es an ausreichenden, fußläufig zu erreichenden Spielräumen und Angeboten für Familien mit kleinen Kindern (vgl. Stadtdialog November 2018).

2019 ist mit der Ufergestaltung am Wendebecken unter dem Namen Waller Sand nun die vorerst letzte große grün- und freiraumplanerische Maßnahme eröffnet worden. Auch hier gab es eine Planungswerkstatt mit Bürger*innen, wurden 80 % der Kosten durch Mittel des Bundes und der Europäischen Union finanziert und das „Schöne“ mit dem „Nützlichen“ – die Strandpromenade mit dem Hochwasserschutz – verbunden (WFB 2017, S. 19-21). Aber noch 2016 heißt es im entsprechenden Bericht, „dass die Entwicklung von öffentlichen Freiräumen“ in der Überseestadt vor allem „Frequenz, Naherholungsqualität und somit ein Stück Alltagsbetrieb aus den angrenzenden Bestandsquartieren an den neuen Standort“ bringt, „zur Reduzierung der bestehenden Freiflächendefizite für den gesamten Stadtraum im Bremer Westen“ beiträgt und erst deswegen „eine sozialräumliche Scharnierfunktion“ hat, „die wichtig ist, sowohl für die Entwicklung der Überseestadt zu einem lebendigen Stück Stadt, als auch für die Entwicklung Bremens insgesamt als Großstadt am Fluss“ (ebd. S. 15, Hervorh. hinzugefügt).

Wird die Überseestadt also zum Wirtschaftsstandort für Bremen oder zu einer eigenständigen Lebenswelt in Bremen? Der WFB zumindest wird durch die Prognos AG bescheinigt, dass sie gute Arbeit vollbringe und „ein Erfolg des Projekts sehr realistisch“ sei (WFB 2012, Anhang, S. 7). „Die Balance zwischen Schaffung eines neuen, sowohl für Gewerbe als auch Wohnnutzung attraktiven Stadtteils bei gleichzeitiger Bewahrung der Entwicklungschancen alteingesessener Unternehmen scheint“, so die Wirtschaftsberater, „– nach derzeitigem Stand – erfolgreich zu gelingen” (ebd.). Wie ein erstes Urteil der Entwicklung durch die Bewohner*innen ausfällt, skizziert das nachfolgende Kapitel.

3. Lebensqualität in der Bremer Überseestadt: die Studie ÜBER.blick 2019

Während in der Bremer Politik und Medienlandschaft häufig über die Überseestadt berichtet und (kontrovers) diskutiert wird, etwa über Fragen der baulichen, verkehrlichen und sozialen Infrastruktur oder der Nahversorgung, wurde bislang jedoch selten systematisch mit den Bewohner*innen der Überseestadt über diese Themen gesprochen.

Als zivilgesellschaftliche Akteurin wollte die ökumenische Überseekirche [7] an dieser Situation etwas ändern und einen Prozess des Austausches und der Partizipation anstoßen, der die Stimmen der Bürger*innen im Diskurs verstärkt zu Gehör bringt und gezielt ihre Wahrnehmungen und Bedarfe innerhalb ihrer sozialräumlichen Umgebung erhebt. Aus diesem Grund wurde im Februar und März 2019 in Kooperation mit der Hochschule Bremen die Studie „ÜBER.blick 2019“ durchgeführt. Gegenstand der Studie sind die Lebensqualität und Lebenssituationen der Überseestädter*innen im neuen Quartier. Es handelt sich bei der Studie um die erste quantitative Fragebogenstudie überhaupt in Bremen, die die subjektiven Wahrnehmungen von Bürger*Innen zu ihrer Lebensqualität und Lebenssituation auf Stadtteil- bzw. Ortsteilebene erhebt. Zudem wurde am 26. März 2019 in Kooperation mit der Diakonie Bremen und dem ortsansässigen Netzwerk Hafen-Klönschnack e.V. ein Bürgerdialog mit Vertreter*innen der Politik, lokalen Wirtschaft und Stadtentwicklung durchgeführt, auf dem auf der Grundlage der Befragungsbefunde die Problemlagen und weiteren Entwicklungen der Überseestadt, unter hoher Beteiligung der Bewohner*innenschaft, diskutiert wurden.

3.1 Methode und Stichprobe der Studie

Der Erhebung ging eine explorative, qualitative Interviewstudie mit 12 Überseestädter*innen voraus. Auf deren Grundlage sowie unter Heranziehung früherer, qualitativ-explorativer Studien [8] und bestehender quantitativer Erhebungsinstrumente wurde der Fragebogen konstruiert. Er umfasst sowohl offene als auch geschlossene Fragen. Aufgenommen wurden insbesondere Items zur Lebenszufriedenheit aus dem Eurobarometer, die auch die durch das IFAK Institut GmbH & Co. KG im Jahr 2012/13 durchgeführte Studie zur Lebensqualität in 20 deutschen Städten verwendete (vgl. Rösel 2014). Da im Rahmen dieser Studie auch 500 Bürger*innen aus Bremen befragt wurden, ist eine Bezugnahme unserer Studienergebnisse auf diese frühere Bremer Bürger*innenbefragung von 2013 möglich. Der Fragebogen umfasst – neben soziodemografischen Angaben zur Person – drei Blöcke: Umzug in die Überseestadt und allgemeine Zufriedenheit, Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten des Lebens in der Überseestadt (Hauptteil) sowie die Wohn- und Bleibeperspektiven des/r Befragten.

115 volljährige Bewohner*innen (je Haushalt nur eine Person) nahmen an ÜBER.blick 2019 teil. Das entspricht ca. 10 % der in der Überseestadt registrierten Haushalte. Die Daten wurden durch unterschiedliche Erhebungsformen gewonnen, insbesondere durch face-to-face-Interviews sowie durch das Versenden elektronisch ausfüllbarer Fragebögen per Email. Es handelt sich nicht um eine zufällig gezogene Stichprobe, so dass die Studienergebnisse keine Repräsentativität im engeren Sinne der quantitativen Sozialforschung beanspruchen können. Allerdings lässt sich bei einem Vergleich der Stichprobe mit den vom Statistischen Landesamt ermittelten Daten von einem aussagekräftigen Stimmungsbild aus der Bewohner*innenschaft sprechen, das einen substanziellen Beitrag zum politischen und gesellschaftlichen Dialog über die Überseestadt leisten kann.

Die Teilnehmer*innen der Studie waren zu 50 % weiblich, zu 70 % in Deutschland geboren und zwischen 22 und 84 Jahren (im Durchschnitt 49 Jahre) alt. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung der Überseestadt weist die Stichprobe einen höheren Anteil von Personen über 60 Jahren auf (34 % gegenüber 12 %; vgl. Stat. Landesamt 12/2018). Die Teilnehmer*innen lebten zu 18 % in Eigentums-, zu 56 % in frei finanzierten und zu 16 % in öffentlich geförderten Mietwohnungen sowie acht von ihnen (7 %) in einem Übergangswohnheim für Geflüchtete. In knapp einem Viertel der befragten Haushalte lebten zum Befragungszeitpunkt ein oder mehrere Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren.

3.2 Ergebnisse

Noch kein gefestigtes Wohnquartier: Zuzug, Zugzugsgründe und Sesshaftigkeit

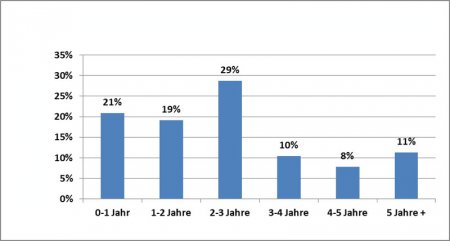

Gut zwei Drittel der Befragten sind innerhalb der letzten drei Jahre in die Überseestadt gezogen (Abbildung 5).

Abbildung 5: Wohndauer in Prozent. Quelle: ÜBER.blick 2019 (n=115)

Bild anklicken zum Vergrößern

Die für den Umzug in die Überseestadt genannten Gründe (Mehrfachnennungen möglich) sind heterogen: 24 Befragte führten die Notwendigkeit einer Verkleinerung ihres Wohnraums an, 22 das Erfordernis einer barrierefreien Wohnung, 19 den Zusammenzug mit der/dem Partner*in, 15 berufliche Gründe, acht die Geburt eines Kindes sowie ebenfalls acht Flucht oder Asyl, während vier die Kündigung der alten Wohnung nannten. 42 Mal wurden auch „sonstige Gründe“ angeführt.

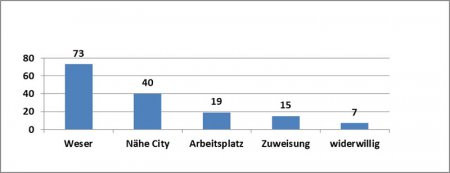

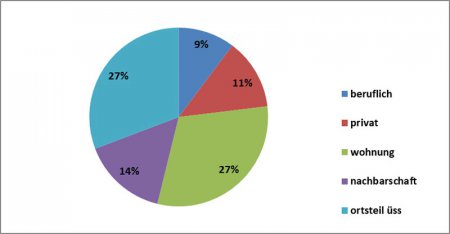

Auf die Frage, was den Ausschlag für die Auswahl des Standorts Überseestadt als Wohnort gab, wurden insbesondere die Lage an der Weser und die Nähe zur Innenstadt angegeben, wie Abbildung 6 veranschaulicht.

Abbildung 6: Gründe für Wahl der Überseestadt (abs. Zahlen, Mehrfachnennungen). Quelle: ÜBER.blick 2019 (n=115)

Bild anklicken zum Vergrößern

Die positive Bedeutung der Wasser- bzw. Wesernähe wird auch in den Antworten auf die offene Frage: „Was gefällt Ihnen an der Überseestadt besonders gut?“ (max. zwei Nennungen) deutlich: Knapp 60 % aller Befragten, die hierzu Angaben machten, nannten ausdrücklich die „Nähe zum Wasser“, den „Blick auf die Weser“, das „maritime Flair“ o.ä. An dieser Stelle sei angemerkt, dass von allen Befragten 40 % angaben, „an der Wasserkante“ zu wohnen und 52 % „in der 2. oder 3. Reihe“ oder „weiter weg“. Auch stimmten 91 % der Befragten der Aussage zu „An der Überseestadt gefällt mir das maritime Flair“. Die Lage im alten Hafenquartier tritt also als ein hervorgehobener Aspekt der Wohnzufriedenheit auf. Weiterhin wurden in Antwort auf die offene Frage, was an der Überseestadt gefällt, die Wohnungsqualität (26 Nennungen), die (zentrale) Lage (23 Nennungen) und die „Ruhe“ (17 Nennungen) angeführt.

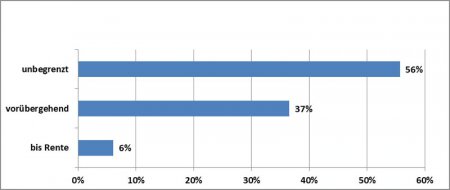

Allerdings ging immerhin mehr als ein Drittel der Befragten (37 %) davon aus, „nur vorübergehend“ in der Überseestadt zu leben (Abbildung 7). Dies deutet auf eine relativ hohe Wegzugsneigung in der Bewohner*innenschaft hin. Bestätigt wird dieser Befund dadurch, dass 44 Personen (38 %) die Frage bejahten, schon einmal über einen Wegzug aus der Überseestadt nachgedacht zu haben. Obgleich die deutliche Mehrheit (62 %) dies verneinte, erscheint die Umzugsbereitschaft doch für ein sich im Aufbau befindliches Quartier mit gerade zugezogenen Bewohner*innen recht hoch.

Abbildung 7: Wohnperspektiven in der Überseestadt in Prozent. Quelle: ÜBER.blick 2019 (n=115)

Bild anklicken zum Vergrößern

Zieht man zusätzlich zu diesen subjektiven Angaben die objektiven Daten des Statistischen Landesamtes Bremen (Bremen Kleinräumig 12/2018) heran, ergibt sich eine in der Tat relativ hohe Wegzugsneigung der Überseestädter*innen. So kommen auf die 2.133 am 31.12.2017 in der Überseestadt gemeldeten Bewohner*innen im Laufe des Jahres 2018 insgesamt 534 Wegzüge (bei 773 Zuzügen); das entspricht 25 %. Verwendet man die Relation Wegzüge-zu-Bevölkerungszahl als Indikator für die relative Fortzugsneigung innerhalb eines Ortsteils, so zeigt sich, dass die Überseestadt im inner-bremischen Vergleich einen Spitzenwert erreicht. Laut Angaben des Statistischen Landesamtes übertreffen nur die Ortsteile Bahnhofsvorstadt (26,2 %) und Altstadt (25,2 %) diesen Wert. Annähernd heran reicht noch das in Flughafennähe gelegene Neuenland (21,7 %). Andere, auch sehr dynamische und von vielen Zu- und Fortzügen geprägte Ortsteile wie das Steintor (15,8 %) oder die Neustadt (15,1 %) liegen allerdings weit hinter dieser Spitzengruppe. Die beeindruckende Wanderungsdynamik der Überseestadt schlägt sich also nicht nur in Zuzügen, sondern auch in einem substanziellen Anteil von Wegzügen nieder, der nur in Teilen auf die Wegzüge von Personen zurückgeht, die in Übergangswohnheimen leben. Die Fluktuation der Bevölkerung in der Überseestadt ähnelt insgesamt jedenfalls derjenigen in der Altstadt oder in Bahnhofs- und Flughafennähe.

Abbildung 8: Gründe für Wegzugsgedanken in Prozent. Quelle: ÜBER.blick 2019 (n=44)

Bild anklicken zum Vergrößern

Diese Befunde untermauern, dass bei der Überseestadt noch nicht von einem gefestigten Wohnquartier gesprochen werden kann. Die Situation ist noch fragil, und es scheint für nicht wenige Personen noch zu wenige Pull-Faktoren zu geben, die sie zu einem dauerhaften Verbleib im Quartier motivieren. Wir haben bei denjenigen 44 Personen, die schon einmal mit dem Gedanken an einen Umzug gespielt haben, nach den Gründen gefragt. Abbildung 8 zeigt, dass dies bei 27 % „wegen der Wohnung (zu klein, zu groß, zu schlecht, zu teuer)“ der Fall war; ebenfalls bei 27 % „wegen der Wohngegend, also der Überseestadt“, und bei 14 % „wegen der Zusammensetzung der Nachbarschaft“. Bei insgesamt zwei Dritteln der Wegzugsaffinen waren also wohnungs- und ortsteilbezogene Gründe für den Gedanken an einen Fortzug ursächlich. Obschon diese Daten mit Blick auf die Nicht-Zufälligkeit der Stichprobenziehung mit Zurückhaltung interpretiert werden müssen, geben die Befunde doch deutliche Hinweise auf bestehende Defizite aus Sicht der Bewohner*innenschaft.

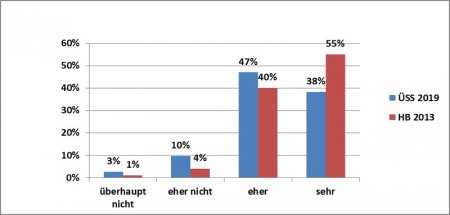

Subjektive Zufriedenheit und Lebensqualität

Die deutliche Mehrheit der Befragten ist aber insgesamt mit ihrem Leben in der Überseestadt zufrieden: Immerhin rund 80 % der Befragten stimmten der Aussage „Ich fühle mich in der ÜSS zuhause“ eher oder sehr zu. Der in eine ähnliche Richtung zielenden Aussage „Ich bin zufrieden damit, in der Überseestadt zu leben“ stimmten 38 % der Befragten sehr und 47 % eher zu, also insgesamt 85 %; nur 12 % stimmten ihr eher nicht oder überhaupt nicht zu. Abbildung 9 stellt die Zufriedenheitswerte der aktuellen Studie denen der Bremer Bürgerbefragung von 2013 gegenüber. Hier geben sogar 95 % der Befragten an, mit ihrem Leben in Bremen entweder eher oder sehr zufrieden zu sein. Der Zufriedenheitswert von 85 % in der Überseestadt fällt also keinesfalls erwartungswidrig hoch aus, sondern liegt sogar unter dem Wert für ganz Bremen, wenn auch die betreffenden Mittelwerte sehr zurückhaltend interpretiert werden müssen. Aus der Wohnforschung ist zudem bekannt, dass Menschen dazu neigen, auch bei deutlichen Defiziten noch eine recht hohe allgemeine Zufriedenheit zu zeigen (vgl. Harth/Scheller 2012, S. 68). Es ist aus diesem Grund erforderlich, die einzelnen Lebensbereiche näher zu betrachten.

Abbildung 9: Allgemeine Zufriedenheit mit dem Leben in der Überseestadt (blaue Balken) vs. ganz Bremen (rote Balken) in Prozent; Quellen: ÜBER.blick 2019 (n=115), Bürger*innenumfrage Bremen 2013 (n=500)

Bild anklicken zum Vergrößern

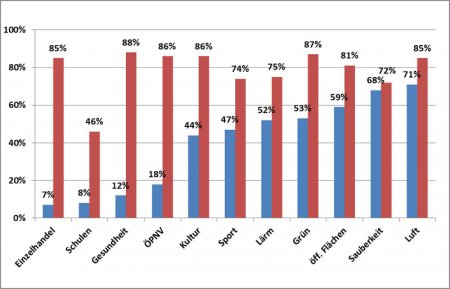

Der Blick auf die verschiedenen abgefragten Bereiche der Lebensqualität zeigt ein höchst differenziertes Bild (vgl. Abbildung 10). Wie anhand der blauen Balken ersichtlich, waren etwa mit den Lebensqualitätsfeldern „Luftqualität“, „Sauberkeit“, „öffentliche Flächen“, „Grünanlagen“ und „Lärm“ zwischen 52 % und 71 % der Befragten „sehr“ oder „eher“ zufrieden. Demgegenüber traf dies in eklatant geringerem Ausmaß auf die Bereiche „Einzelhandel“ (7 %), „Schulen“ (8 %), „Gesundheit“ (12 %) und „öffentlicher Personennahverkehr“ (18 %) zu. Nimmt man zusätzlich die entsprechenden Anteile der „eher“ oder „sehr“ Zufriedenen der Bremer Bürgerbefragung von 2013 – die roten Balken in Abbildung 10 – in den Blick, so fallen die überwiegend massiven Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen von ÜBER.blick 2019 und Bremen 2013 ins Auge.

Zwar gibt es auch Bereiche, die eher positiv bewertet wurden (hier nicht dargestellt), wie „der Zustand der Gebäude“, „Zugang zu WLAN“, „das Aussehen der Gebäude“ und das „Radwegenetz“. Auch das Sicherheitsgefühl der befragten Überseestädter*innen fällt relativ hoch aus – 94 % fühlen sich tagsüber und 68 % auch nachts sicher – und weist eine relativ hohe Übereinstimmung mit dem der Befragten der Bremer Bürgerbefragung von 2013 auf. Insgesamt jedoch fällt die Beurteilung der Lebensqualität in der Überseestadt von den Befragten unserer Stichprobe im Vergleich zu der gesamt-bremischen Studie von 2013 eminent ab.

Abbildung 10: Zufriedenheit („sehr“ oder „eher“) mit unterschiedlichen Lebensbereichen in der Überseestadt (blaue Balken) und in Bremen insgesamt (rote Balken) in Prozent. Quellen: ÜBER.blick 2019 (n=115), Bürger*innenumfrage Bremen 2013 (n=500)

Bild anklicken zum Vergrößern

In der Nahversorgung (Einkauf), der Gesundheitsversorgung durch Ärzt*innen und Krankenhäuser, dem ÖPNV und der Schul-/Kinderbetreuungssituation liegen, wie auch weithin in den Medien und politischen Diskussionen spürbar wurde, in den Augen der Befragten tatsächlich die größten Unzufriedenheitsquellen und wichtigsten stadtplanerischen Entwicklungsfelder. Die Defizite in diesen Lebensbereichen erschweren die Alltagsbewältigung und das Ankommen im neuen Wohnquartier offenbar erheblich.

Bestätigung findet dies auch in den Antworten auf die offene Frage, was den Befragten in der Überseestadt „weniger gefällt“: 63 Mal wird das Thema „Verkehr“ genannt, 40 Mal das „Fehlen von Einkaufsmöglichkeiten“, 22 Mal die „Infrastruktur“ im Allgemeinen. Das Fehlen von Ärzt*innen (zehn) und Grünflächen (neun) sowie Lärmbelästigung (neun) werden ebenfalls von einigen Teilnehmenden angeführt.

Auch die Vielzahl von Veränderungswünschen und -vorschlägen für die Überseestadt, die als Antwort auf eine entsprechende offene Frage formuliert wurden, zeigt die Defizite deutlich. 90 % (104 Personen) aller Befragten haben Vorschläge gemacht, die zum Teil allgemeine und zum Teil sehr spezifische Anregungen enthielten [9]. Vor allem Lösungsvorschläge für das Problem fehlender Einkaufsmöglichkeiten (38 Vorschläge) und des öffentlichen Nahverkehrs (30 Vorschläge) wurden unterbreitet.

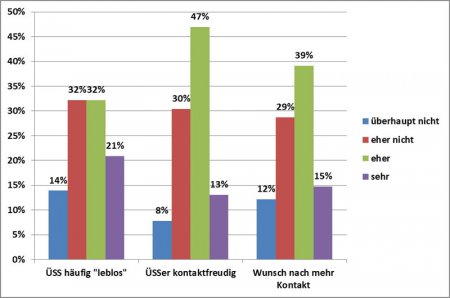

Wahrnehmungen des Soziallebens in der Überseestadt

In „ÜBER.blick 2019“ wurde auch eine Reihe von Aussagen zum Sozialleben in der Überseestadt abgefragt. Insgesamt wird deutlich, dass sich so etwas wie eine gemeinsame Alltagskultur und ein Viertelmilieu noch nicht ausgeprägt haben. Die meisten Neubewohner*innen sind weiterhin primär in ihre vormaligen sozialen Netzwerke eingebunden, was angesichts der relativ kurzen Wohndauer der meisten Befragten in der Überseestadt wenig verwundert. Eine deutliche Mehrheit, nämlich 84 %, gab an, soziale Kontakte vor allem mit Personen außerhalb der Überseestadt zu pflegen. Allerdings wünschen sich mehr als die Hälfte (54 %) mehr Kontakt zu anderen Bewohner*innen der Überseestadt. Man hat zwar offenbar ganz überwiegend ein „gutes Verhältnis zu den Nachbarn“ (80 %), aber immerhin verneinen 38 % der Befragten die Aussage „Die Menschen in der Überseestadt sind kontaktfreudig“.

Diese Befunde sind wichtige Hinweise auf den Bedarf an Vernetzungs- und Begegnungsmöglichkeiten. Dies zeigt sich auch daran, dass sich 66 % bzw. 59 % der befragten Überseestädter*innen die Einrichtung eines Bürgerhauses bzw. einer kirchlichen Anlaufstelle in der Überseestadt wünschen. Der öffentliche Raum scheint jedenfalls aus Sicht der Befragten kaum Begegnungsknotenpunkte zu erzeugen. Der Aussage, die Überseestadt wirke häufig „leblos“, stimmen immerhin 53 % zu.

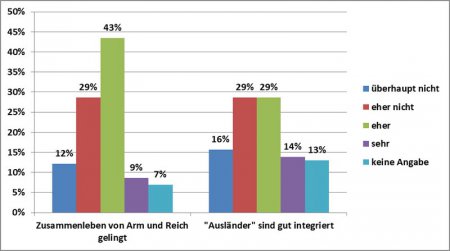

Was das Thema inklusive Quartiersentwicklung angeht, so sind auch folgende Befunde von Interesse: 41 % der Befragten nehmen das „Zusammenleben von eher wohlhabenden und weniger wohlhabenden Menschen“ als (eher) nicht gelingend wahr und 45 % verneinen die Aussage „Die Ausländer, die in der ÜSS leben, sind gut integriert“. Zwar ist der zuletzt genannte Wert dem im Jahr 2013 in Bremen erhobenen Wert (43 %) vergleichbar. Dessen ungeachtet lassen sich hierin und auch mit Blick auf das Zusammenleben von Arm und Reich Problemanzeigen bezüglich der sozialen Kohäsion und Integration der Bewohner*innenschaft erkennen. Die Abbildungen 11 und 12 zeigen einige der genannten Befunde zum Sozialleben.

Abbildung 11: Wahrnehmungen des Soziallebens in der Überseestadt; Quelle: ÜBER.blick 2019 (n=115)

Bild anklicken zum Vergrößern

Abbildung 12: Wahrnehmungen der sozialen Kohäsion und Integration in der Überseestadt; Quelle: ÜBER.blick 2019 (n=115)

Bild anklicken zum Vergrößern

4. Fazit: Wege vorwärts

Vor dem Hintergrund der Planungsentwicklung der Überseestadt und der Urteile der Bewohner*innenschaft lassen sich mit Blick auf die Dimensionen sozialer Quartiersentwicklung eine Reihe von Befunden wie auch Anregungen für die weitere Gestaltung der Entwicklung festhalten.

Die Alltagstauglichkeit der Überseestadt und ihrer Teilquartiere ist mit Blick auf grundlegende Funktionen noch erheblich eingeschränkt. Die Angaben der Bewohner*innen unterstreichen, dass in bestimmten Bereichen dringender Handlungsbedarf besteht. Dies gilt u. a. für die Felder der Nahversorgung durch Einkaufsmöglichkeiten, der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, der verkehrlichen Infrastruktur, sowie der Verfügbarkeit von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, wie Ärzt*innen und Apotheken. Temporäre und dabei zugleich alltagspraktische wie stadtteilbelebende Abhilfe für die mangelhafte Nahversorgung könnten die Einführung eines Wochenmarktes oder auch die Zulassung von fliegenden Händler*innen, zum Beispiel am Waller Sand, erbringen. Stadtentwicklung steht hier in der Pflicht, den anfänglich noch wenig besiedelten Quartieren trotzdem die Chance auf nahräumliche Versorgung zu gewähren, und ggf. die Ansiedlung von Versorger*innen entweder finanziell zu unterstützen oder mobilen Ersatz zu fördern. Ein gutes Beispiel liefert hierfür die Herangehensweise bei der Entwicklung der Seestadt Aspern in Wien, für deren Besiedlung explizit ein „Einkaufsstraßen- und Erdgeschosszonen-Management“ betrieben wird (vgl. Reinprecht u. a. 2015).

Die Entwicklung einer tragfähigen Alltagskultur ist außerdem erschwert durch die Ausdehnung des Ortsteils, durch die Verinselung der Wohnquartiere und vor allem, wiederum, durch das weitgehende Fehlen sozialer Einrichtungen und Angebote. Analog zu einer Unterstützung in der Nahversorgung ist auch hier der Einsatz mobiler Einrichtungen – zum Beispiel eines Bibliotheksbusses – ebenso denkbar wie wünschenswert. Wien unterhält in der Seestadt Aspern entsprechend eine mobile Jugendarbeit, deren Anlaufstelle an zentraler Stelle im neuen Stadtteil in bunt besprayten Baucontainern untergebracht ist, um von dort aus ein vielfältiges Angebot vorzuhalten (vgl. Verein Wiener Jugendzentren 2019). Die Arbeit des Sportgartens e. V. im Überseepark stellt so ein Angebot dar, ist in seiner Ausrichtung aber deutlich limitierter. [10]

Quartiersbezogene Kontakte und Begegnungen, für die gerade die sozialen Einrichtungen und auch Einkaufsbereiche Anlässe und Orte bieten, werden derzeit noch erschwert. Sicherlich weist das 2017 aktualisierte Nutzungskonzept nun erstmals Umsetzungsempfehlungen für Wohnfolge-Infrastrukturen aus, tut dies aber bislang noch ohne die wünschenswerte Einbindung der Bewohner*innen in den Prozess. In diesem Zusammenhang sind die in der Befragung geäußerten Wünsche nach mehr Kontakt zu anderen Bewohner*innen hervorzuheben. Auch die Kritik hinsichtlich des Zusammenlebens unterschiedlicher Bewohner*innengruppen berührt die Frage nach der spezifischen Gestaltung des sozialen Miteinanders im Ortsteil. Die stärkere Einbeziehung der Bewohner*innenschaft bei der weiteren Quartiersentwicklung könnte eine wichtige Maßnahme zur Stärkung der quartiersbezogenen Sozialkontakte sein.

Die Bewohner*innenschaft hat offenbar auch viele Ideen und ein ausgeprägtes Interesse an der zukünftigen Quartiersentwicklung, wie sich zum Beispiel an der starken Beteiligung an dem von Diakonie Bremen e. V., ökumenischer Überseekirche und Hafen-Klönschnack e. V. veranstalteten Bürgerdialog im März 2019 zeigte. Bei dieser Veranstaltung wurde etwa explizit die Idee eines „sozialen und kulturellen Masterplans“ für die Überseestadt vorgebracht. Bislang beschränkten sich die Partizipationsangebote von stadtplanerischer Seite allerdings auf die beiden größeren genannten Freiraumprojekte. Andere Beteiligungsoptionen, wie Diskussionsveranstaltungen, Runde Tische oder feste Gremien wie ein Bürgerbeirat, und eine gezielte Aktivierung der Bewohner*innenschaft fehlen weitgehend – oder erreichen, wie im Falle des vom Bremer Zentrum für Baukultur veranstalteten Stadtdialogs zu konstatieren ist, vornehmlich ein fachspezifisches Publikum. Regelmäßige Erhebungen, z. B. auch Beobachtungen der Freiraumnutzung oder andere Sozialraumanalysen, wären wünschenswert, um auch diejenigen miteinzubeziehen, die schlecht durch die anderen Beteiligungsformate erreichbar sind. Bislang ist ganz überwiegend die Zivilgesellschaft, allen voran die ansässige Wirtschaft, aber auch die Kirche, im Gebiet aktiv. Mit dem Hafen-Klönschnack e. V. gibt es ein Netzwerk von Akteur*innen, besonders von Unternehmen und Gewerbetreibenden, aber auch von Vereinen und wenigen Einzelpersonen, das sich aktiv in die Planung einbringt (vgl. http://hafen-kloenschnack.de/).

Durch die räumliche Kumulation und gleichzeitige deutliche Separation von Luxuswohnungen einerseits und Sozialwohnungen andererseits werden Segregationstendenzen und ein Inselurbanismus begünstigt. Bislang werden kaum Anstrengungen unternommen, hier schon im Vorfeld durch steuernde Maßnahmen präventiv tätig zu werden. Noch immer scheint es Investor*innen erlaubt, Sozialwohnungen an den Rand (und aus dem Blick) zu drängen, anstatt auf der Ebene der Gebäudeblöcke unterschiedliche Wohnungsangebote, unter Wahrung der subtilen Abstufungen, wie sie etwa in der Hamburger Hafencity verfolgt wurden, miteinander zu verzahnen.

Der öffentliche Raum bietet mit den großen Angeboten im Nordwesten des Ortsteils (Waller Sand und Überseepark) und der Promenade an der Weser eher spektakuläre und überregional interessante Freiräume an, die bei schönem Wetter auch recht gut genutzt werden. Im nahräumlichen und alltäglich genutzten Bereich der Wohnumfelder und Wohnquartiere fehlt es dagegen oft an attraktiven und auch real bespielbaren Arealen, in denen man sich aufhalten und informell begegnen kann. Einer weiteren Fragmentierung der Überseestadt – und anhaltenden Leblosigkeit ihrer Straßen – kann nur durch gesteigerte Anstrengungen bei der Entwicklung der Qualität und Alltagstauglichkeit des öffentlichen Raums begegnet werden. Die Aufwertung der sozialen Infrastruktur, der Grün- und Freiräume sowie der quartiers- und ortsteilbezogenen Binnen- und Außenmobilität sind hier entscheidende Faktoren der weiteren Entwicklung. Auch hier wären durchaus niederschwellige und temporäre Angebote denkbar, wie z. B. kleinere Urban Gardening-Projekte [11].

Zudem fehlt der Überseestadt eine sozial-funktionale „Mitte“, die sich als Begegnungsknotenpunkt entwickeln könnte. Die Randbereiche des Großmarkts bieten sich hier sicherlich an, architektonische Lösungen zu entwickeln. So liegt zum Beispiel seit 2017 eine Konzeptstudie für eine „Markthalle“ zwischen Franz-Pieper-Karree und Europahafenbecken vor (Entwurf Robertneun Architekten, vorgestellt auf dem Stadtdialog im Oktober 2017), deren Ausführung aber leider nur schleppend vorankommt. Auch das Potenzial, auf dem schmalen Streifen zwischen Straße und Großmarkt entlang der Konsul-Smidt-Straße kreative Angebote für Kleingewerbe und -handel, zum Beispiel auch in Kooperation mit der Hochschule für Künste, zu entwickeln, scheint den Verantwortlichen bislang nicht sichtbar zu werden.